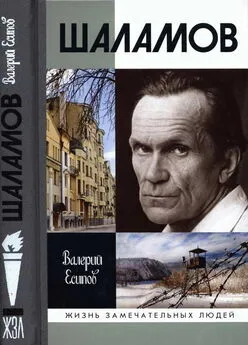

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже первый допрос помог ему — благодаря нечаянному случаю — заглянуть в святая святых лагерной системы и новой политической системы в целом. Первый следователь Пекерский (тоже заключенный — бывало и такое — по служебной статье) оказался безалаберным и после начала допроса куда-то надолго отлучился. Шаламов, оставшись один, невольно стал разглядывать стол и бумаги, которые лежали сверху. Увидев чей-то знакомый почерк, он уже не мог остановиться. «Это были заявления, информация сексотов, как раз по моему адресу и вообще о лагере, о производстве, — вспоминал он. — Каждый сексот имел свой псевдоним. Наш руководитель работ Павловский, чья койка стояла рядом с моей, подписывался "Звезда". Мой помощник, бывший нижегородский фининспектор, подписывался "Рубин". Я, конечно, сразу понял, в чем дело, и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех…»

Еще одно открытие произошло, когда у Шаламова попросила личного свидания девушка-нарядчица женской роты и сказала, что ее вызывали и заставили подписать заявление, что он, зав. УРЧ, склонял ее к сожительству. «Спасибо и за это», — сказал Шаламов. Другой повод следователи нашли в доносе о том, что Шаламов-заключенный незаконно посещал столовую для иностранцев. Таковая появилась на Березникхимстрое, когда сюда приехали поставщики оборудования — главным образом немцы и американцы. Шаламов отвечал: «Пропуск дали по распоряжению начальника, спросите у начальника». Это был не «блат», а, как объяснял Шаламов, обмен услугами между начальником стройки и начальником лагеря: поскольку все повара были заключенными, продукты шли через сеть снабжения лагеря и лагерь давал стройке основную часть рабочей силы, в эту столовую (фактически ресторан, «гастрономический рай») было выдано пять пропусков для лагерных ИТР, один из которых достался Шаламову. «Мы занимали всегда отдельный столик и в своей лагерной робе представляли, наверное, красочную картину», — с иронией вспоминал писатель.

В итоге приговор по «делу Стукова» свелся к суммированию всех ложных доносов: «За систематические избиения заключенных, за кражу государственного имущества, за понуждение к вступлению в половую связь…» Шаламов слушал и не верил своим ушам. Утешало лишь то, что по этому абсурдному делу всем десяткам обвиняемых (Шаламов писал — «около сотни») было назначено и абсурдное наказание в виде штрафного изолятора сроком на четыре месяца — то, что они уже отсидели [18] По сведениям В.А. Шмырова, председателя пермского отделения «Мемориала», многотомное фантастическое «дело Стукова» до сих пор хранится в местном архиве УФСБ. Кто бы взял на себя труд исследовать его и сравнить со свидетельствами Шаламова, которые, конечно, далеко не полны?

…

Такие чудеса происходили в вишерских лагерях, созданных для строительства двух важнейших объектов первой пятилетки на Северном Урале. Шаламову уже тогда стал ясен главный секрет быстрого покрытия ущерба от воровства, строительного брака, аварий и прочих прорех — за счет использования бесплатного и безучетного труда транзитных этапов заключенных, шедших на Север, на лесозаготовки. Таких этапов, состоявших в основном из раскулаченных крестьян, через Березники проходило множество, и начальники строительства, сговариваясь с начальниками конвоя, заставляли их задержаться на стройке. «Голодный транзитник за пайку хлеба поработает охотно и результативно, — констатировал Шаламов. — В этом разгадка тайны, которую не разгадала и Москва». Из этих этапов начальник лагеря Стуков отбирал себе и лучшую рабочую силу, приговаривая: «Кулаки — самый работящий народ…»

За два с половиной года Варлам узнал и увидел очень много. Вся начальная история вишерских лагерей прошла на его глазах. В 1929 году здесь было лишь отделение Соловецкого лагеря особого назначения с двумя тысячами заключенных. В 1932 году это был самостоятельный лагерь с «населением» более десяти тысяч. А всего через Вишеру с учетом лесоразработок, где добывалась древесина для строительства и для сырья целлюлозно-бумажного комбината, прошло около семидесяти тысяч человек. Шаламов не знал этих последних общих цифр и склонен был в позднее время их многократно преувеличивать — до «сотен тысяч». Но поводом для этой невольной гиперболизации служили печальные живые картины, которые он наблюдал и навсегда сохранил в памяти. Это и «туча пыли», на которую летом 1929 года сбежался смотреть через колючую проволоку едва ли не весь лагерь в Вижаихе: «Туча подползла ближе, сверкали штыки, а туча ползла и ползла. Это был этап с севера — серые бушлаты, серые брюки, серые ботинки, серые шапки — все в пыли. Сверкающие глаза, зубы незнакомых и страшных чем-то людей». Страшных, потому что они — с лесозаготовок, где «рубят руки, где цинга губит людей, где начальство ставит "на комарей" в тайге…». Это были и увиденные им едва ли не в первый день три ящика-гроба с убитыми беглецами, и услышанное тогда же известие, что за каждого пойманного беглеца местным жителям-чалдонам выдают полпуда муки (возобновленный обычай царских времен). А непосредственную картину масштабов бегства раскулаченных спецпоселенцев — бегства, вызванного страшными, невыносимыми условиями, — ему пришлось увидеть во время поездки в Чердынь, в леспромхозы, в конце 1930 года: «Местный комендант показывал нам брошенные поселки. Это были поселки ссыльных по коллективизации. Кубанцы, не державшие в руках пилы, завезенные сюда насильно, бежали лесами». А приезжие инспекторы подвергались атаке голодных женщин и детей, которые просились в лагерь…

Думал ли он, участник левой оппозиции, которая тоже провозглашала «борьбу с кулаком», что эта борьба может вылиться в такие чудовищные формы? Это важный вопрос, на который сам Шаламов и дал ответ — запечатленными им картинами. Известно, что все оппозиционеры восприняли сталинские методы коллективизации с огромным возмущением. В обращении X. Г. Раковского и других его единомышленников в ЦК ВКП(б) и ко всем членам ВКП(б) в начале 1930 года подчеркивалось, что «директива о сплошной коллективизации является грубейшим отклонением от социализма». Вопреки распространенным мнениям о том, что Л.Д. Троцкий был «ненавистником крестьянства» и едва ли не идеологом «великого перелома», он на самом деле являлся сторонником гораздо более гибкой и реалистичной политики в деревне, основываясь на идее Ленина о незыблемости «союза с середняком» и давлении на кулака прежде всего экономическими, налоговыми методами. Саму идею форсированной коллективизации Троцкий назвал «экономическим авантюризмом», «ультралевизной» и опубликовал в «Бюллетене оппозиции» целую серию статей и заметок с мест против «выкорчевывания капитализма на конной тяге в порядке энтузиазма агентов ГПУ» [19] Роговин В. Власть и оппозиция. М., 1993. С. 139—155.

.

Интервал:

Закладка: