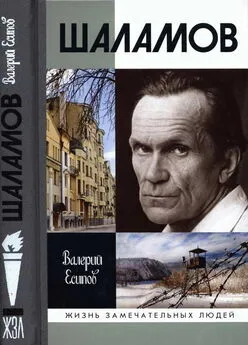

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На аркагалинских шахтах, где располагалось управление «Дальуголь», Шаламов работал с начала 1941 года по декабрь 1942-го, то есть почти два года. Ему приходилось исполнять здесь самые разные обязанности — на поверхности, на терриконе шахты, в лютый мороз в ночную смену разгружать вагонетки, которые подавались редко, и он вынужден был долго стоять и ждать («…я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли»), а в самой шахте, где было несравненно теплее, куда, в темноту, не спускался конвой, но где было гораздо опаснее из-за постоянных обвалов и технических аварий, работать откатчиком. Кроме того, здесь снова обнаружилось неудобство высокого роста Шаламова. По крайней мере трижды он попадал в типичные шах-терско-колымские ситуации: ему на голову падал то кусок породы в лаве, то целый пласт, а однажды пущенная без сигнала вагонетка зацепила его вместе с тросом и потащила наверх. Но шахта, как отмечал Шаламов, в силу своей замкнутости и повышенной опасности, сплачивает людей. Особенно это проявилось в июне 1941 года, через несколько дней после начала войны, когда ему пытались «пришить» очередное дело — на этот раз в связи с аварией.

Напарник Шаламова Чудаков случайно забыл прицепить лебедочный трос к вагонетке, и она, неуправляемая, на всей скорости покатилась вниз по штреку. К счастью, никого не убило, но вагонетка, сойдя с рельсов, перешибла все стойки и, врезавшись в стену лавы, вызвала страшный переполох и остановила работу. Чудакова арестовали и посадили в карцер. Но оказалось, что лагерное начальство гораздо больше заинтересовано в том, чтобы посадили и добавили срок Шаламову. Особенно старался помочь этому молодой смотритель-десятник Мишка Тимошенко, «пробивавший» себе карьеру. Чудакова, исхудавшего до костей в изоляторе, после этого перевели из шахты в банщики. Тимошенко, придя в баню, стал пенять Чудакову, что тот — «дурак, такое принял из-за этого черта Шаламова». Нарядчик парился по обычаю в своей любимой высокой узкой бочке, куда время от времени поддавался горячий пар. Расслабившись от удовольствия, Тимошенко проболтался, что сам ходил к оперуполномоченному и «пел» ему на Шаламова (как можно было понять — он являлся штатным стукачом). Услышав это, бывший напарник Шаламова резко прибавил напор пара. Тимошенко не смог выбраться из бочки — он сварился заживо…

Рассказ Шаламова «Июнь», посвященный этим событиям, возможно, принадлежит отчасти к тем невероятным лагерным легендам, о которых было принято говорить «не веришь — прими за сказку». Но ни факт поиска повода снова придраться к «троцкисту» Шаламову, ни хронологическая привязка к началу войны не вызывают сомнений. Равнодушие, с каким воспринимали заключенные-«доходяги» сообщения о начале войны, о бомбежке Севастополя, Киева, Одессы, тоже было вполне адекватно их полубессознательному состоянию: их гораздо больше занимал вопрос об очередном снижении хлебной пайки. В таком же состоянии тогда снова находился и Шаламов.

Война вызвала на Колыме большие перемены. На Аркагале они выразились поначалу в том, что резко сократили пайку до 300 граммов и ужесточили режим. Но вскоре было объявлено, что «все эти распоряжения об ущемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями», и машина начала раскручиваться назад, причем до явлений, совершенно невероятных.

Вокруг зоны для 58-й статьи, выгороженной внутри общей зоны, стали снимать колючую проволоку. Сам Шаламов участвовал в этой операции, срывая гвозди и наматывая проволоку на палку, — на целый день хватило работы. Это был сигнал, символ каких-то новых импульсов от Москвы. На митингах и собраниях всем заключенным, в том числе политическим и «троцкистам», объявили, что они больше не считаются «врагами народа», и с пафосом провозгласили надежду, что «они в трудный час поддержат родину». Было обещано, что паек увеличат за счет американских продуктов — «подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане». Осенью по трассе действительно пошли первые американские «даймонды» и студебекеры, на шахтах и приисках появилось больше бульдозеров, экскаваторов, американских, не похожих на русские, лопат и топоров. А главное — появились заокеанская пшеничная мука с кукурузой и тушенка. Именно эту перемену все заключенные (в том числе и Шаламов) восприняли с наибольшей радостью. Но для каждого она длилась недолго.

Среди всех авторов, писавших о Колыме 1941 года, начала Великой Отечественной войны, свидетельства Шаламова (и документальные, и художественные) отличаются особым бесстрастием, отсутствием каких-то зримо выраженных чувств. Между тем тот же М. Выгон сообщал о патриотическом подъеме, захватившем в первые месяцы войны даже отпетых уголовников, которые стали выходить на работу, а в дальнейшем, по его воспоминаниям, в лагерях «не было никаких акций неповиновения — дух общей ненависти к фашистам перекрывал все». Вряд ли Шаламов тоже не был затронут этим духом, но он бы счел штампованные, взятые из газет слова «…перекрывал все» — большим преувеличением. Во-первых, он слишком хорошо теперь знал, как меняется иерархия ценностей и эмоций в человеке в зависимости от того, насколько он подавил сегодня острое чувство голода, достал ли хотя бы чей-то объедок или сжевал возле кухни оброненный капустный лист. Во-вторых, его патриотизм был заглушён, притуплён, загнан вглубь бесправным, униженным и вечно подозрительным статусом «троцкиста». По этим причинам подача, скажем, заявления о направлении на фронт для него являлась заведомо фантастичной.

«Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано», — писал он, и это в точности соответствует колымской действительности военных лет. Большинство работников Дальстроя, включая и конвоиров-вохровцев, в эти годы остались на «брони», поскольку район был приграничным и должен был во что бы то ни стало давать не только золото, необходимое для расчетов по американскому ленд-лизу, но и олово и другие металлы, на которые резко увеличился спрос на военных предприятиях. Лишь очень небольшое количество осужденных по бытовым и уголовным статьям смогло пробиться с Колымы на фронт, в штрафные батальоны. Но осужденных по 58-й статье среди них не было. Их освобождение — до окончания войны — прекратил своим приказом от 23 июня 1941 года новый начальник Дальстроя И.Ф. Никишов, исполняя указания Москвы. Не раз подававший заявление о досрочном освобождении с целью попасть на фронт, в штрафбат, знакомый Шаламова А.С. Яроцкий так писал о главной причине отказов: «…Товарищ Сталин знал историю и помнил, как в 1915 году по царскому манифесту многие политические заключенные попали на фронт и что они там делали» [38].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: