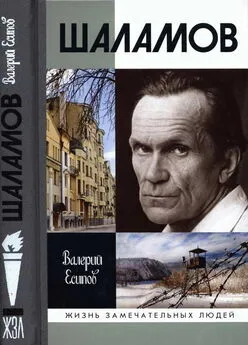

Валерий Есипов - Шаламов

- Название:Шаламов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03528-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Есипов - Шаламов краткое содержание

Главное в биографической книге — историческая точность. К этому и стремился автор, понимая, что трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова может быть по-настоящему осознан лишь в контексте времени. Весь путь Шаламова был «сплетён», как он писал, «с историей нашей». Это и дореволюционная российская культура, и революция, и 1920-е годы, в которые писатель сложился как личность, и сталинская эпоха, повергшая его в преисподнюю Колымы, и все последующие годы, когда судьба тоже не была благосклонна к нему. Как же удалось Шаламову выдержать тяжелые испытания и выразить себя со столь мощной и величественной художественной силой, потрясшей миллионы людей во всем мире? Книга может дать лишь часть ответов на эти вопросы — обо всем остальном должен подумать читатель, опираясь на многие новые или малоизвестные факты биографии писателя.

Шаламов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После первой встречи, буквально за несколько дней (до 20 декабря 1953 года), еще в Озерках, Шаламов прочел переданную ему первую часть романа «Доктор Живаго». Прочел очень внимательно, сделав комментарии и замечания по страницам и подчеркнув главные достоинства романа — его «думающих героев» (которых, по его мнению, нет в современной литературе, как и нет «думающих авторов») и первое в советской литературе напоминание о христианских ценностях.

С его точки зрения, именно христианские мотивы романа и раскрывающие их сцены и образы являлись наиболее сильными, «соответствующими литературе Толстого, Чехова и Достоевского». «Как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет, — писал Шаламов в своем разборе романа. — Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб, богослужений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие, из него росла, на него опиралась».

Шаламов нигде не подчеркивал, что он — сын священника, что, казалось бы, сразу давало ему «пропуск в рай», в самый близкий круг новообращенных христиан, коим был Борис Пастернак. По деталям письма его адресат мог лишь догадаться, в какой среде вырос его корреспондент-лагерник. Еще более значимыми для автора «Живаго» в его убежденности в неискоренимой в своих высотах христианской природе России могли быть свидетельства Шаламова о том, насколько глубоко сохранялась тяга к высшим силам у верующих людей на Колыме: как он видел «богослужения без риз и епитрахилей, на память, среди пятисотлетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими с ветвей на таежное богослужение»…

Одобрение этой линии романа и своеобразная перекличка с ней составили основу рассказа Шаламова «Выходной день» (1959), а также отразились в рассказе «Апостол Павел» и некоторых других новеллах колымского цикла. Но и рассказ «Выходной день», где герой священник Замятин, после молитвы на коленях на лесной поляне, с теми же пугливыми белками, глядящими на него, волей-неволей перемещается в совсем не христианский мир — он вынужден ради утоления голода поедать сваренного блатарями щенка, говоря: «Мерзавцы, конечно, но мясо было вкусное, не хуже баранины» — этот рассказ в самой жестокой форме олицетворяет никогда не устранимую для Шаламова коллизию между святым и грешным, между духовным и плотским, отчетливо обнажаемую именно лагерем. А рассказ «Необращенный» (1959) ставит еще более очевидную демаркационную линию между художественно-философскими мирами Шаламова и Пастернака. При всем уважении к религиозным чувствам людей, к Евангелию как воплощению нравственной сущности христианства, и понимании поэзии как святого, жертвенного подвига, близкого религии («Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий… Тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден»), — Шаламов остается чужд идее универсализма религии, ее способности привести мир к гармонии.

В диалоге двух художников лишь поначалу ощутимы своего рода подчиненно-иерархические отношения ученика и учителя, младшего и старшего, но по мере сближения эти грани стираются и Шаламов как представитель неведомого Пастернаку лагерного мира и как чудесным образом родившийся и сохранивший себя поэт приобретает в его глазах все более высокое значение. Оно особенно проявилось, когда Шаламов при встрече в Москве в ноябре 1953 года передал Пастернаку новые свои стихи, так называемую «синюю тетрадку». Пастернак был восхищен ими и даже давал читать многим знакомым, и все они высказывали весьма одобрительные отзывы. Поэт сделал, в конце концов, поразительное по своему великодушию признание: «Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского Блока. Нет-нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало» [49].

Своей прозы, первых колымских рассказов, Шаламов Пастернаку не показывал, говоря лишь, что они «достаются ему с большим трудом — там ведь ход совсем другой». Он не стремится афишировать свой пока еще десяток рассказов, но, делая замечания к «Доктору Живаго», уже опирается на опыт собственных размышлений о выборе жанра для отражения реалий XX века — о достоинствах и слабостях романа, о преимуществах рассказа и любого рода невыдуманной, документальной литературы. Он уже сложился как абсолютно самостоятельный писатель со своим взглядом на вещи, и закономерно, что его разбор второй части «Доктора Живаго», сделанный в письме от 8 января 1956 года из Туркмена, гораздо строже. Судьбу главного героя романа он хотел видеть другой: «Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен где-то на каторге…»

Такой конец главного героя, по мнению Шаламова, был бы более историчным (реалистичным), как и конец главной героини Лары. Он, разумеется, понимал, что роман «Доктор Живаго» — это, в сущности, и по замыслу — не реализм, а попытка применить романтический, модернистский, сугубо поэтический метод в отражении революции и ее последствий, но его собственная душа была настолько переполнена другими, неведомыми Пастернаку реальностями, что он не был способен принять роман в самой его сути, отвлекаясь от великолепно выписанных характеров, подробностей старомосковского интеллигентного быта и чисто поэтических деталей-находок, которые он постоянно отмечает. О том, что Пастернак скован, кроме прочего, цензурными условиями, он предпочитает не упоминать, он видит абсолютную искренность автора и чрезвычайно ценит ее, но его собственный опыт, а самое главное — сложившаяся у него философско-художественная концепция истории XX века принуждают его к постоянному критицизму. Он не приемлет «книжность» и «лубочность» изображения народных характеров в романе (в чем, по его мнению, проявляется толстовская традиция), он видит глубокую отдаленность Пастернака от мира реальной жестокости, которую представляло сталинское государство и которую олицетворял, как правило, «народ», мужчины (поэтому и отмечает: «Женщины вам удаются лучше мужчин»), а для доказательства этого тезиса приводит «случайную картинку» из увиденного на Колыме: о том, как женщину «имеют» за мерзлую пайку, а также целую серию других «случайных картинок» — про конский ворот, напоминающий Египет, про то, как «при желтом свете огромных бензиновых фонарей читают списки расстрелянных за невыполнение норм», и многое другое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: