Виктор Чернов - Перед бурей

- Название:Перед бурей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Чернов - Перед бурей краткое содержание

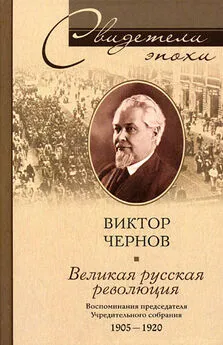

Воспоминания В. М. Чернова, основателя и теоретика партии социалистов-революционеров, единственного председателя Всероссийского Учредительного собрания, охватывают период с начала 1880-х годов до 1920 года и показывают еще одну сторону русского революционного движения.

Перед бурей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Тамбове. — Земцы. — Старые революционеры. — Работа среди крестьян. Последняя встреча с Н. К. Михайловским. — Отъезд заграницу

Тамбов сохранял еще черты глухого провинциального города, каким его описал Лермонтов. Но среди общественных зданий уже выделялось одно, импонировавшее и своей внешностью и назначением. Это был Народный Дворец, воздвигнутый на средства крупнейшего тамбовского земельного магната, большого вельможи Эмануила Дмитриевича Нарышкина. В нем помещалась библиотека, читальня, зал для публичных чтений, книжный склад для пополнения сельских библиотек и даже археологический музей.

Народный Дворец состоял в ведении особого просветительного общества, составленного почти исключительно из местных педагогов и духовенства. В городе была воскресная школа. В местном земстве пробивались какие-то просветительные веяния; была учреждена агрономическая станция, склад земледельческих машин и орудий; подумывали о выработке нормальной сети школ для будущего «всеобщего обучения». Были в Тамбове и люди близкие мне по своим общественным и политическим настроениям. Таковы были бр. Мягковы, причастные к Астыревскому кружку, знакомые мне по Москве В. А. Щерба и агроном Н. М. Катаев, а из более старого поколения — ссыльные из деятелей заката народовольчества А. Н. Лебедев и Н. Мануйлов; позднее появились статистик Н. Мамадышский, Макарьев и сосланный по делу о снабжении оружием армянских революционных организаций М. Лаврусевич. К этой ссыльной колонии тяготел ряд местных людей, типа культурных деятелей, как присяжный поверенный А. Я. Тимофеев, заведывающая воскресной школой (впоследствии моя жена) А. Н. Слетова, еще несколько учительниц воскресной школы и т. п.

В. А. Щерба был центром «третьего элемента», взявшегося за земскую культурно-экономическую работу.

В «полевении» ряда земцев надо видеть особенную заслугу Вл. А. Щербы, представлявшего собою лучший тип интеллигентного земского работника. Болезненный, слабого сложения, с впалой грудью, слегка прихрамывающий, всегда с очками на близоруких глазах, он обладал необычайной работоспособностью. Он был человек очень мягкий, с прирожденным изяществом манер, одаренный необычайным тактом, но в то же время очень твердый и настойчивый по существу. Всё, за что он брался, он делал необыкновенно тщательно, толково и добросовестно, и он пользовался уважением даже тех, кто с неудовольствием смотрел на влиятельное положение, занятое этим «чужаком» и к тому же «красным».

К сожалению, этот симпатичный, всеми любимый человек, умер слишком рано и не вырос в такого крупного деятеля, каким он, несомненно, стал бы в более свободных политических условиях жизни страны.

Нам удалось залучить в Тамбов на несколько лекций В. В. Лесевича. В первый раз тамбовская публика слышала с публичной кафедры настоящего оратора — по истине «оратора Божьей милостью». Мы сами дивились, как увидели его на трибуне. Человек, который только накануне возбудил в нас опасения за судьбу его лекций, говоря слабым, глухим, носового тембра голосом, вдруг точно преобразился. Он как будто стал и сам выше ростом, и голос его окреп, поражая богатством вибраций, выразительностью и какой-то особенной силой, с какой он завладевал вниманием аудитории. Первую лекцию он читал о Робинзоне Крузо и позднейших робинзонадах. Но уже вступление его — мастерская картина Англии эпохи пробуждения вольнолюбивых принципов — содержала столько сопоставлений и намеков на наше собственное политическое положение, что была целой революцией. Овации оратору были, можно сказать, первой в Тамбове замаскированной политической демонстрацией.

Заглядывали к нам и другие посетители. Пронесся слух, что из Сибири едут в Россию носители двух крупных имен из прошлой революционной истории: Войнаральский и Брешковская. Ждали мы их с понятным нетерпением. Увидеть тогда пришлось нам лишь первого. Как сейчас помню вечер у старого народовольца А. Н. Лебедева, который нас познакомил с приезжим. Порфирий Павлович Войнаральский очаровал нас неутолимым внутренним горением, которым было полно всё его существо… В нем жила неукротимость вечного бунтаря, бунтаря по всему духовному складу. «Вечным движением», вечным брожением дышали и его речи. Трагическим метеором пронесся мимо нас его образ, оставив глубокое впечатление. Это не был революционный кормчий, но живая, воплощенная «труба», зовущая на бой. Вскоре после посещения Тамбова он заболел и умер. Тяжело было бы ему жить и пролагать себе путь-дорогу в дебрях тогдашнего безвременья…

Между тем, кое-кто из кончивших семинаристов, из питомцев учительского института, из старших учеников воскресной школы, державших экзамен на сельского учителя, распределились по разным селам. Число наших связей росло. Мы решили серьезно взяться за постановку особой библиотеки для деревни. Нелегальных книжек в ней почти не было. Да и что можно было предложить мужику из тогдашней нелегальной литературы? Две-три старых брошюры, лучшая из которых — «Хитрая механика» — была переполнена архаизмами, вроде обличения давно канувшего в вечность соляного налога.

Кое-что всё же наскребли. Затем взялись вплотную за обследование легальной литературы. В первой очереди у нас шли романы Эркмана-Шатриана из истории французской революции: «История одного крестьянина», «История школьного учителя», «История одного консерватора» и т. п. Затем шли Джиованиоли «Спартак», Францоз «Борьба за право», Золя «Углекопы», Феликс Гра «Марсельцы», Швейцер «Эмма», Беллами «Через сто лет», Вазов «Под игом», Рубакин «Под гнетом времени», Войнич «Овод», повести и рассказы Засодимского, Наумова, Златовратского, Станюковича, «Мелочи архиерейской жизни» Лескова, «Алчущие и жаждущие правды» Пругавина, «Бунт Стеньки Разина» Костомарова, романы из времен ирландских аграрных движений, статьи и очерки, выбранные из разных старых журналов, о крестьянских войнах в Германии, о жакерии во Франции и т. д. и т. п. Опять засадили мы молодежь за перечитывание старых журналов со специальной точки зрения — извлечения из них всего, подходящего для крестьянского чтения. Гимназисты, семинаристы, молодые студенты и т. д. читали, собирались для заслушивания рецензий, собирали книжки.

Удачный и богатый подбор делал свое дело. Книжки возвращались разбухшими от перелистывания корявыми мужицкими пальцами, но с необыкновенной аккуратностью и бережностью; пропаж я не запомню; бывало, что теряли след какой-нибудь книги, колесившей из уезда в уезд, — но пройдет несколько времени, и она вдруг вынырнет с такого конца, с какого ее и не ожидаешь. «Это святые книжки» — приходилось иногда слышать. Аудитория у нас была крайне благодарная и восприимчивая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: