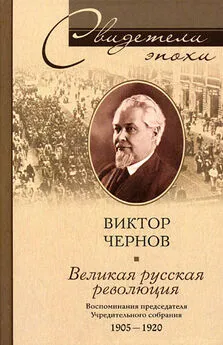

Виктор Чернов - Перед бурей

- Название:Перед бурей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Чернов - Перед бурей краткое содержание

Воспоминания В. М. Чернова, основателя и теоретика партии социалистов-революционеров, единственного председателя Всероссийского Учредительного собрания, охватывают период с начала 1880-х годов до 1920 года и показывают еще одну сторону русского революционного движения.

Перед бурей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Личность его меня очень заинтересовала; но впервые пришлось мне почувствовать, что наряду с созвучными мне идейными мотивами я найду у него и элементы серьезного расхождения. Это начало меня тревожить.

Юность Житловского в России была осенена закатом грозного Исполнительного Комитета Народной Воли и, лишь когда там уже «облетели цветы, догорели огни», он перебрался в эмиграцию. В эмиграции он нашел дотлевавшие головни недавнего революционного костра.

Особенное волнение вызывал среди них Лев Тихомиров, когда-то друг и сотрудник Андрея Желябова и Александра Михайлова. Вместе с ними член Исполнительного Комитета и даже еще более тесной «Распорядительной Комиссии» внутри последнего, он пережил общий кризис революционного сознания. Временный выход из положения он нашел в фактическом уходе с боевых постов, а затем в эмиграции, где написал свою прогремевшую статью «Чего нам ждать от революции?».

Эта его статья отвергала привычную «желябовскую» демократическую концепцию: завоевание, вместе с либералами, конституции; с ними или без них, полная ликвидация старого порядка через Учредительное собрание; передача всей земли народу; построение на народном трудовом правосознании, и на общинном и артельном укладе, под руководящим реформаторским влиянием народнической интеллигенции, основ эволюционного, трудового народного социализма. У Тихомирова массовый, народный характер революции улетучивался; вся она становилась насквозь якобинско-бланкистской; силы ее в тесных рамках тайного общества должны были заранее сложиться в подпольно предгосударство, своего рода «маффию» или «каморру»; для нее «заговор» будет путем не к «революции», а к «государственному перевороту»; это будет превращение куколки — нелегальной заговорщической партии — в бабочку — новое «государство заговорщиков». Вдруг вынырнувший из подполья революционный абсолютизм — так расшифровали мы позже секрет «революции сверху» в «тихомировской» версии, когда она дошла до нас в России. И всю «тихомировщину» мы тогда начисто отвергли.

Мы мечтали о возврате к «желябовской» версии общего хода революции, но на гораздо более широкой массовой опоре движения, опоре, фактически отсутствовавшей в дни Народной Воли. Какой именно массовой? Мужицкой? Пролетарской? Той и другой, предназначаемых ходом истории слиться неразрывно в единую, плебейско-трудовую организующую силу новой России. Прибавлю, что мысленно к ней мы, следуя Желябову, присоединяли еще третий, в общем союзный элемент: культурную, либерально-демократическую общественность, «земщину». И мы очень рано почувствовали, что имеем заграницей поддержку в этих наших взглядах у Житловского. У нас уже при обысках были найдены первые номера издававшегося Житловским журнальчика «Русский Рабочий». Мы причисляли его, в общем, к «своим», хотя еще мало его знали: на основную «нашу тему», об органической связи между социализмом и политической борьбой, он сумел написать и опубликовать в общем ценную для нас книжку лишь в 1898 году.

Нельзя не отметить, что в наших рядах в России незадолго перед тем шли слухи об издательской деятельности «Лондонского Фонда Вольной Русской Прессы», затевавшего выпуск большой политической газеты с Сергеем Степняком-Кравчинским во главе. По новейшим высказываниям Степняка мы знали, что он давно отрешился от пережитков навеянного Бакуниным аполитизма и является надежным адептом Михайловско-Желябовской концепции.

Но группа Житловского, ревниво блюдя свою самостоятельность, не спешила к нему присоединиться, а жизнь самого Степняка вскоре была внезапно унесена несчастным железнодорожным случаем под Лондоном. Помню, каким эта смерть была ударом для нас в России. В своих последних писаниях, и особенно в чрезвычайно содержательном послесловии к «Подпольной России» он с необычайной политической зоркостью предсказывал, что о простой повторной постановке на исторической сцене былого народовольческого плана — и речи быть не может. Самая отправная точка его — строгое самозамыкание в подпольи для подготовки заговора, приводящего к захвату власти, — была бы анахронизмом. Не в искусстве до поры до времени затаиться, а, наоборот, в искусстве постепенной непрерывной мобилизации и развертывания всё новых и новых сил для вывода их на открытую общественную арену — будет заключаться секрет успеха. У Степняка нами была воспринята общая идея — последовательного развертывания и нарастания всех видов общественного оказательства против самодержавной государственности, начиная с самого невинного, скромного и хотя бы полунамеком участия в наглядном подсчете сил, жизнью разделяемых на «мы» и «они».

Здесь утилизировано может быть всё — вплоть до «всеподданнейших адресов земских собраний» — лишь бы, кроме внешней легализированной формы, из этого эпитета ничего не проскользнуло в их содержание; вообще кампания петиций, резолюций всевозможных существующих обществ и учреждений; заявления всякого рода съездов, особенно во всероссийском масштабе; введение в российскую практику не раз игравших крупную роль в истории западноевропейского либерализма так назыв. «политических банкетов» и митингов, в атмосфере крупного общественного резонанса выносимых из четырех стен зал и аудиторий под открытое небо, на улицы и площади, вплоть до перехода их в публичные массовые уличные демонстрации вообще.

Зародыш этой тактической идеи мы уже имели в Манифесте Партии Народного Права (тютчевско-натансоновской): он был формулирован, как приглашение противопоставить директивам власти «организованную силу общественного мнения». Но не абстрактными формулами заражается народно-общественная энергия, а живым приступом к совершенно-конкретным «планам кампаний», в проведении которых находят себе место все возможные силовые элементы. Тщетно ждали мы широкой поддержки этой идеи на пороге девятисотых годов в большинстве политических группировок русской эмиграции, не исключая и Союза Житловского. Лишь когда все они влились в «объединенную партию социалистов-революционеров» и в ней растворились, наступил момент для испробования этого тактического плана на практике.

Житловский в русской эмиграции выступил, как заметная величина, в эпоху, когда после разочарования, а затем и ренегатства Тихомирова окончательно стал на очередь вопрос о дележе «наследства» Народной Воли. Тому способствовали смерть последнего члена Исполнительного Комитета, замечательной русской женщины Оловенниковой-Ошаниной и надвигавшийся конец патриарха народнической эмиграции П. Л. Лаврова.

Но значительно раньше Житловского выдвинулся готовившийся вступить в «последний и решительный бой» с Тихомировым, превосходивший его и своей теоретической подготовкой, и силою аналитического ума, и энергией, и, наконец, блеском полемического дарования Г. В. Плеханов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: