Людмила Анисарова - Новиков-Прибой

- Название:Новиков-Прибой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03523-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Анисарова - Новиков-Прибой краткое содержание

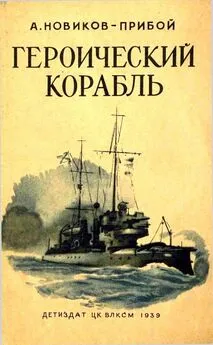

Имя Новикова-Прибоя (1877–1944), самобытного писателя-мариниста, знакомо не только морякам. Крестьянин, мечтавший служить на флоте, прошедший через цусимский ад и японский плен, избороздивший многие моря и океаны, стал писателем. Критики укоряли его за цветистость языка и беллетристические штампы, а читатели сметали с прилавков многомиллионные тиражи его книг. Создание романа-эпопеи «Цусима» потребовало от писателя не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом, история его создания сложна и драматична, полна ярких, острых коллизий. «Я не выношу дряблости человеческой души» — эти слова одного из его героев могут стать эпиграфом к биографии самого писателя, который выковал свой характер, покоряя и побеждая судьбу, далеко не всегда благоволившую к нему.

Новиков-Прибой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Практически все послеперестроечные публикации, посвящённые «Цусиме», обвиняют Новикова-Прибоя и в искажении личности Рожественского, и, мягко говоря, в необъективности по отношению к другим офицерам эскадры. Упрёки эти, прямо скажем, порой оправданны. Новиков-Прибой иногда, увлекаясь, сгущает сатирические краски. Но в защиту писателя хотелось бы сказать следующее: изображая личные пороки (гипертрофируя их — это да) Рожественского, а также показывая его ошибки как флотоводца, Новиков-Прибой отнюдь не брал это с потолка. И свидетельств тому, каков был Рожественский в гневе (прозвище «бешеный адмирал» ему придумал не Новиков-Прибой, оно было в ходу и среди офицеров, и среди матросов), и тому, что громадная доля вины в поражении русского флота при Цусиме лежит именно на Рожественском, более чем достаточно.

Затянувшаяся стоянка на Мадагаскаре пагубно сказалась на моральном климате всей эскадры. В. Семёнов пишет по этому поводу: «После 8 февраля, т. е. по присоединении к нам „Олега“, „Изумруда“, „Днепра“, „Риона“, „Громкого“ и „Грозного“, общее недовольство бесцельной, а по мнению многих — и прямо вредной, стоянкой начало проявляться настолько резко, что адмирал оказался вынужденным нарушить своё молчание и в собрании флагманов и капитанов (не всех, но лишь старших) прочесть телеграмму № 244, полученную им ещё в половине января, и свой ответ на неё…

Телеграмма № 244 указывала, что после падения Порт-Артура и гибели 1-й эскадры на 2-ю возлагается задача огромной важности: овладеть морем и тем самым отрезать армию противника от сообщения с метрополией; если эскадра (по мнению её начальника) в настоящем составе не в силах осуществить этой задачи, то ей без малейшей задержки, как только обстоятельства позволят, будут высланы в подкрепление все боевые суда, оставшиеся в Балтийском море. В заключение адмирал запрашивался о его планах и соображениях.

З. П. Рожественский ответил: 1) что с теми силами, которые находятся в его распоряжении, он не имеет надежды овладеть морем ; 2) что отряд старых, неисправных и частью по самой постройке неудачных судов, который намереваются послать ему в виде подкрепления, послужит не к усилению эскадры, а к её обременению ; 3) что единственный план, представляющийся ему возможным: попытаться с лучшими силами прорваться во Владивосток и оттуда действовать на пути сообщения неприятеля (курсив В. Семёнова. — Л. А.).

Сколько помнится, было добавлено ещё несколько слов о пагубном влиянии продолжительной стоянки на Мадагаскаре как в смысле истощения физических сил, так и в отношении духа личного состава».

Итак, адмирал считал в данных условиях поставленную задачу практически невыполнимой. Уже после войны он писал: «Будь у меня хоть искра гражданского мужества, я должен был бы кричать на весь мир: берегите эти последние ресурсы флота! Не отсылайте их на истребление! Но у меня не оказалось нужной искры».

Командир броненосца «Орёл» капитан 1-го ранга Юнг был одним из тех старших офицеров, кто заранее предвидел печальный конец 2-й эскадры. Но, будучи человеком замкнутым, переживал грядущую трагедию в одиночестве.

28 декабря 1904 года Николай Викторович Юнг писал своей сестре с Мадагаскара:

«Что с нами будет дальше — пока ничего не известно. Моё личное мнение, что как было безумно отправлять нашу сравнительно слабую силу из Кронштадта, так и теперь безумно посылать дальше, когда весь наш флот на Востоке уничтожен и мы ничего сделать не можем с нашими старыми судами, которые взяты для счёта, за исключением пяти новых броненосцев. Это слишком мало, чтобы иметь перевес над японцами и их отрезать. Вот к чему привела наша гнилая система — флота нет, а армия тоже ничего не может сделать…»

Из письма от 2 января 1905 года:

«Вот действительно будет истинное счастье для бедной России, когда закончится война, так бессмысленно начатая благодаря слабоумию и недальновидной политике. Как было больно и жалко смотреть и слушать нашего принципала, провожавшего нас в Ревель и говорившего, что мы идём сломить упорство врага и отомстить за „Варяга“ и „Корейца“. Сколько в этих словах и детского, и наивного, и какое глубокое непонимание серьёзности положения России…»

Из письма от 2 марта:

«Надо признать, что кампания проиграна и бесполезно продолжать её. Это не простая победа японцев, а победа грамоты над безграмотностью: в Японии нет ни одного человека неграмотного, тогда как Россия одна из самых неграмотных стран…»

Команды кораблей на глазах разлагались. Например, на Масленицу в машинном отделении на «Орле» устроили пир, где главной закуской к рому была жареная свинина.

На следующий день матрос-скотник доложил капитану 2-го ранга Сидорову, что с корабля исчезла свинья. Сейчас же были вызваны на верхнюю палубу оба младших боцмана — Павликов и Воеводин.

«Они стояли, — читаем в „Цусиме“, — перед старшим офицером, вытянувшись и беззастенчиво пожирая его глазами, а тот допрашивал:

— Как вы думаете, куда она могла пропасть?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — ответил Павликов, плохо соображая от выпитого ночью рома.

— Ну а ты что, Воеводин, скажешь?

Воеводин, меньше страдая с похмелья, моментально что-то смекнул и ответил таким серьёзным тоном, какой не вызывает никаких сомнений:

— Не иначе как за борт прыгнула, ваше высокоблагородие.

— До сих пор она не прыгала, а теперь прыгнула? И что ей за бортом делать?

Воеводин и на это ответил:

— Должно быть, спросонья, ваше высокоблагородие. Иногда случается, что и матрос так сваливается в море. Вы сами знаете, как это бывает. А может быть, захотела удрать с корабля, пока её не съели. Свинья — это самое хитрое животное.

Старший офицер даже взглянул за борт и смерил глазами расстояние от корабля до берега.

— Это правильно, ваше высокоблагородие, — спохватившись, подтвердил и Павликов. — Я их сотни имел у себя на родине, свиней-то. Ну до чего пакостная тварь, просто беда! Какую угодно крепкую городьбу шлюшкой своей разворочает. Любая река ей нипочём — переплывёт».

Одним из самых напряжённых и неприятных событий на «Орле» стало неповиновение команды, которая на Пасху отказалась от обеда, приготовленного из непригодной для еды говядины. Назревал самый настоящий бунт. И Рожественский лично прибыл на корабль для усмирения «изменников» и «мерзавцев». Как всегда, в гневе он был страшен, грозился расстрелять «Орёл» всей эскадрой, потрясал кулаками, выкрикивал самые непристойные ругательства и был похож на буйнопомешанного. Восемь матросов были арестованы и отконвоированы на транспорт «Ярославль», который заменял плавучую тюрьму.

Случались на «Орле» и другие события — порой очень трогательные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: