Ирма Кудрова - Путь комет. Молодая Цветаева

- Название:Путь комет. Молодая Цветаева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Сергея Ходова, Крига

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-98456-022-4, 5-98456-023-2 (т. 1)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирма Кудрова - Путь комет. Молодая Цветаева краткое содержание

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть первая — «Молодая Цветаева» — рассказывает о жизни Марины Ивановны до отъезда из Советской России в 1922 году.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Путь комет. Молодая Цветаева - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Идет первая революционная зима. Даже хорошим хозяйкам с каждым днем все труднее «вести дом»: в магазинах пусто; если же удается найти продукты, они продаются по бешеным ценам. На улицах дамы в вуалях, старенькие генералы в папахах, бывшие курсистки чем-то торгуют, что-то выменивают. Всюду солдаты с мешками; то там, то здесь вспыхивают уличные митинги; ночью на перекрестках горят костры, проверяют документы. Газеты часто выходят с белыми колонками: свирепствует большевистская цензура.

Дневник Ивана Бунина зафиксировал упорные слухи: Москва скоро будет сдана немцам, лучшие московские гостиницы уже готовятся принять вчерашних врагов.

Все разговоры вертятся в эту зиму вокруг договора о мире с Германией: подпишут — не подпишут? И на каких условиях?

Брест-Литовский договор был подписан 3 марта.

И в тот же день издан знаменитый большевистский «квартирный декрет». Появляется новое словечко и понятие: уплотнение; рождается советский феномен — «коммунальная квартира». Квартира в Борисоглебском переулке не стала исключением.

Удар на первых порах смягчен для Марины тем, что по рекомендации сестер Эфрон в ее квартиру вселяется Бернгард Закс — давний друг семьи Эфрон. В цветаевской прозе он будет потом фигурировать как «большевик Икс», и Марина вспоминает его с благодарностью, лишь позволяя себе временами улыбнуться его невежеству. Закс был профессиональным революционером-большевиком. Той же весной 1918 года он поможет освободить из-под ареста старика Иловайского, для чего звонит самому Дзержинскому прямо из борисоглебской квартиры. Душевная доброта Закса проявится и в трогательных подарках: убежденный атеист, он покорил Марину, преподнеся ей на Пасху кустарную деревянную фигурку русского царя. Помогает Закс и в хозяйственных мытарствах — продуктами, а иногда и деньгами. Грядущей осенью именно он устроит свою «хозяйку» на службу в Наркомат по делам национальностей.

То, что около Марины оказался в ту грозную пору этот заботливый, деликатный и немножко смешной в ее глазах человек, заметно шлифует обычную цветаевскую категоричность в оценках происходящего вокруг.

Однако час от часу жизнь становится невыносимее.

Говорят, судьба любит наказывать чересчур осторожных. И вот весьма солидный («мейновский») капитал, оставленный матерью дочерям в наследство и хранившийся в банке по ее завещанию — до их сорокалетия! — экспроприирован. Между тем ежеквартальные проценты с этого вклада как раз и были для Марины и Аси основой их безбедного материального существования.

Этой весной Цветаева сблизится с Константином Бальмонтом. Он живет неподалеку, познакомились они еще раньше и скоро станут настоящими друзьями. Марина восхищена рыцарским благородством Бальмонта, его преданностью своему призванию, невероятным трудолюбием, щедрой добротой. Ее нежную симпатию вызывает и безоглядно преданная поэту его спутница Елена («моя порода! — записывает Марина в дневнике, — не женщина, а существо») и их дочь Мирра, с которой дружит Аля. В бальмонтовском письме мая 1918 года читаем: «Жизнь в Москве превратилась в какой-то зловещий балаган. <���…> Голод уже устрашающе идет, уже наступил. Я зарабатываю по 2000 рублей в месяц, которые все уходят на жизнь, отнюдь не роскошную, а часто нищенскую…»

10 марта 1918 года большевистское правительство переезжает в Москву. Спустя двести лет она снова становится столицей русского государства. В определенном смысле это обстоятельство оказывается благом для московских интеллигентов, потому что, как грибы после дождя, тут вырастают новые учреждения: всяческие «культурные отделы», подотделы и комиссии народных комиссариатов. В них можно пригреться литераторам, художникам, режиссерам. Андрей Белый и Вячеслав Иванов служат в поэтическом отделе только что созданного Пролеткульта, Маргарита Сабашникова — секретарь в отделе живописи Пролеткульта; в какой-то из комнат Наркомата просвещения сидит Николай Бердяев, еще в одной — Владислав Ходасевич; князь Волконский, бывший директор императорских театров, с конца 1918 года преподает в ТЕО — театральном отделе того же Наркомпроса.

У Марины единственный источник добывания средств на жизнь — продажа вещей. Она делает это неумело, нелепо, постоянно попадая впросак. Уже зная за собой отсутствие торговых талантов, прибегает к посредникам, а те ее, естественно, надувают и обкрадывают.

В домашнем рационе семьи — резкое оскудение. «Дороги хлебушек и мука! / Кушаем — дырку от кренделька…» — это строки из цветаевского стихотворения, написанного в июне 1918 года.

Александр Блок в начале этого года создал знаменитую свою поэму «Двенадцать». Она вовсе не была прославлением революции, и все же в ней воплотилась революционная стихия. Что до Марины Цветаевой, то в год 1918-й всем сердцем и всем сознанием она обращена к другой стихии — стихии сопротивления, родившейся на юге России, там, где

Старого мира — последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

Пока еще главное переживание Марины — не подступающий голод. Главное — неизбывная тревога за жизнь мужа.

Непримиримость гнева, волна гражданских чувств вскипают в ее поэзии с неожиданной силой. Презрение обретает великолепные ритмы:

Кровных коней запрягайте в дровни!

Графские вина пейте из луж!

Единодержцы штыков и душ!

Распродавайте — на вес — часовни,

Монастыри — с молотка — на слом.

Рвитесь на лошади в Божий дом!

Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла — в соборы! Соборы — в стойла!

В чертову дюжину — календарь!

Нас под рогожу за слово: царь!

Единодержцы грошей и часа!

На куполах вымещайте злость!

Распродавая нас всех на мясо,

Раб худородный увидит — Расу:

Черная кость — белую кость.

Глава 18

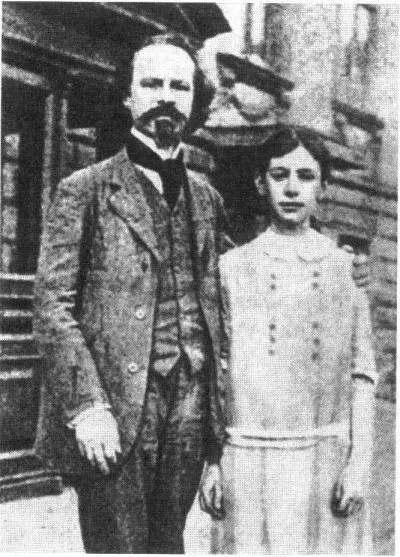

Прапорщик Сергей Эфрон

С декабря 1917 года Сергей Эфрон — в рядах Добровольческой армии. Человек ярко выраженного общественного темперамента, он на протяжении всей своей жизни постоянно оказывается в самых горячих точках социального кипения; для него невыносимо бездействие, пассивное наблюдение со стороны за судьбой России. Скорее всего, таким он был прирожденно, но еще и горячо любимая жена настойчиво лепила из него героя. «Вашего полка драгун, декабристы и версальцы!»— эти строки написаны еще тогда, когда юный Эфрон решительно ничем не успел проявить себя.

«Я был добровольцем с первого дня, — написал он спустя семь лет в статье «О добровольчестве», опубликованной в крупнейшем журнале русской эмиграции «Современные записки», — и если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 1917 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем». «Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, — писал он там же, — была родина. Родина как идея — бесформенная, не завтрашний день ее, не “федеративная”, не “самодержавная” или “республиканская” или еще какая, а как не определимая ни одной формулой и не объемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы российской — мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины. С этим знаменем было легко умирать, и добровольцы это доказали, но победить было трудно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: