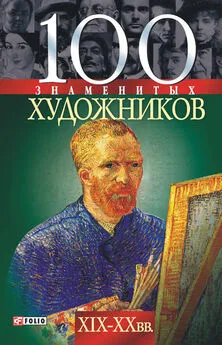

Ирина Рудычева - 100 знаменитых художников XIX-XX вв.

- Название:100 знаменитых художников XIX-XX вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио

- Год:2007

- Город:Харьков

- ISBN:966-03-1745-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Рудычева - 100 знаменитых художников XIX-XX вв. краткое содержание

В этой книге собраны жизнеописания 100 знаменитых художников ХIX–XX вв., представителей различных направлений и течений в изобразительном искусстве: от реализма до авангарда.

100 знаменитых художников XIX-XX вв. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1923 г. художник с семьей уехал за границу, где провел последние 15 лет своей жизни. О жизни Константина Алексеевича в Париже известно немного, но воспоминания современников воссоздают картину тяжких жизненных обстоятельств. «Коровину пришлось пережить подлинную трагедию. Жена заболела туберкулезом; сын – инвалид, для лечения которого он уехал из России, пытался наложить на себя руки; денег не было – человек, обещавший устроить выставку, скрьшся с картинами. Художник казался очень усталым, очень одиноким. Тяжелое, неизгладимое впечатление произвела на меня эта встреча», – вспоминал бывший ученик художника М. С. Сарьян. Все сочувствовали Константину Коровину, но никто, даже когда-то самые близкие люди, не приходил ему на помощь. Беспросветное одиночество отягощало и без того трудные годы жизни живописца. На чужбине он жил лишь прошлым, с грустью вспоминая милую его сердцу Россию. Тоска по родине привела мастера к занятиям литературным трудом. В 1925 г., когда сын художника Алексей пытался покончить жизнь самоубийством, Коровин, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал делиться с ним светлыми воспоминаниями из своей жизни. «…Я живу воспоминаниями о друзьях… Каждый час я вспоминаю и даже написал целую книгу…» – сообщал Константин Алексеевич в письме одному из своих друзей. Однако более серьезно писательской деятельностью Коровин занялся несколько лет спустя, когда серьезно заболел. «Был я болен, живописью заниматься не мог, лежал в постели. И стал писать пером – рассказы. Закрывая глаза, я видел Россию, ее дивную природу, людей русских, любимых мною друзей, чудаков, добрых и так себе – со всячинкой, которых любил, из которых «иных уж нет, а те далече»… И они ожили в моем воображении, и мне захотелось рассказать о них», – вспоминал К. А. Коровин. Так в 1929 г. появился новый талантливый русский писатель Константин Алексеевич Коровин, было ему тогда уже 68 лет.

В эти годы художник продолжал заниматься и живописью, а также театрально-декорационной деятельностью, оформив несколько постановок из русского оперного и балетного репертуара для театров Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Буэнос-Айреса. Утверждая в своем творчестве эстетическую ценность всего, что связано с Россией, Коровин до конца своих дней оставался истинно русским художником. Он так и не сумел войти в жизнь Франции, навсегда оставшись в ней только гостем. Глубоко справедливы слова С. А. Щербатова об этом замечательном художнике: «Трем предметам глубокой искренней своей любви Коровин остался верен всю свою жизнь, а именно: России, искусству и природе».

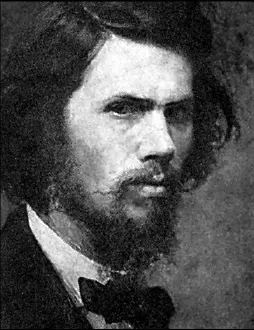

КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

(род. 27.05.1837 г. – ум. 24.03.1887 г.)

Знаменитый русский художник-портретист, теоретик изобразительного искусства, создатель Артели художников (1865 г.), один из организаторов и руководитель Товарищества передвижных выставок (1870 г.), академик живописи.

Обладатель почетных наград: серебряной медали за картину «Смертельно раненный Ленский» (1860 г.), золотых медалей за картины «Поход Олега на Паръград» и «Моисей источает воду из скалы» (обе в 1861 г.).

Φ. М. Достоевский проницательно писал: «Каждый из нас чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он описывает, и не было ее вовсе на лице». Это высказывание ярко характеризует творчество И. Н. Крамского, создавшего галерею портретов, запечатлев в них дух своих современников, передав облик эпохи через сотни лиц.

Будущий «бунтарь» и «оригинальный человек» родился в уездном городе Острогожске Воронежской губернии. Иван был внуком и сыном писаря городской управы и сам, даже не окончив школу, был пристроен писарчуком. Бедная хата под соломой, мать с ухватом у печи, долгие вечера уездного захолустья, церковный хор и мечта рисовать – таким он вспоминал свое детство. Приезд в город фотографа Я. Данилевского резко изменил тихое течение этой жизни. Он взял Ивана к себе ретушером. Фотография тогда была несовершенной. Отпечатки получались бледными и нечеткими. И талантливый юноша по фотографической основе «оживлял» лица и фигуры тушью и красками. Вместе с Данилевским в 1856 г. Иван пустился в странствие по городам России и со временем добрался до Петербурга. Здесь он был принят в лучшую столичную фотографию А. И. Деньера. Иногда ему казалось, что всю свою жизнь он проведет безвестным ретушером в модном салоне. Но многочисленные друзья советовали Ивану развивать свои способности, и осенью 1857 г. Крамской был принят в Академию художеств.

Иван был одним из тех молодых людей, которые поступили учиться «от сохи», и поэтому не только получал художественное образование, но и стремительно наверстывал упущенное. Двадцатилетний «вахлак» не просто читал Гегеля, Лессинга, Шопенгауэра, Прудона, Байрона, Гейне, Гомера, Диккенса, но и стал равноправным собеседником Толстому, Стасову, Менделееву, Петрушевскому.

«В 57 году я приехал в Петербург слепым щенком. В 63 году уже настолько подрос, что искренне пожелал свободы, настолько искренне, что готов был употребить все средства, чтобы и другие были свободны». За шесть лет обучения в душе Ивана созрела буря против академических порядков, и он сплотил вокруг себя ватагу. Молодые бунтари, 14 лучших учеников выпуска 1863 г.: К. Маковский, А. Морозов, А. Корзухин, Н. Дмитриев-Ориен-бурский, Ф. Журавлев, К. Ленох, А. Литовченко, М. Песков, И. Перов, Н. Шустов, В. Венич, А. Григорьев, В. Крейтан и их организатор И. Крамской отказались писать заданную картину «Пир в Валгалле» на право получения большой золотой медали и пенсионерской поездки в Италию, требуя свободного выбора тем. Академия отказала им в просьбе. И они дружно покинули ее стены, лишив себя крыши над головой, бесплатных мастерских и материальной поддержки Академии. Бунтарей спасла дружба и организаторские способности Ивана Николаевича, объединившего всех в 1865 г. в Артель художников. Это было второе рождение Крамского – рождение художника, для которого, по точному выражению Антокольского, «главное не то, что он сделал в искусстве, а то, что он сделал для искусства».

Цель создания Артели, как гласил ее Устав, состояла в объединении творческих усилий для того, чтобы «упрочить и обеспечить свое материальное положение и дать возможность сбывать свои произведения публике, и открыть прием художественных заказов по всем отраслям искусства». Артельщики писали портреты, копии с картин, иконостасы, рисовали для журналов, лепили скульптуры и плафоны. По просьбе профессора Маркова, своего бывшего учителя, Крамской выехал в Москву расписывать купол в храме Христа Спасителя. Это был длительный, утомительный, но хорошо оплачиваемый труд. Из 16 тыс. рублей, полученных за четырехлетнюю работу, Ивану Николаевичу достались 4 тысячи, а остальные он разделил между товарищами. Для него, уже отягощенного семьей, тысяча в год была крохами. Но Устав Артели и благо для всех – это святое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: