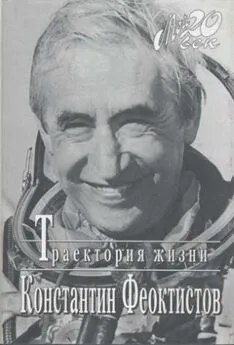

Константин Феоктистов - Зато мы делали ракеты. Воспоминания и размышления космонавта-исследователя

- Название:Зато мы делали ракеты. Воспоминания и размышления космонавта-исследователя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2005

- ISBN:5-9691-0016-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Феоктистов - Зато мы делали ракеты. Воспоминания и размышления космонавта-исследователя краткое содержание

Константин Петрович Феоктистов — инженер, конструктор космических кораблей, один из первых космонавтов.

Его новая книга — увлекательный рассказ о становлении космонавтики и о людях, чьи имена вписаны в историю освоения космоса. Но главная озабоченность К. П. Феоктистова — насущные проблемы человечества. Своими размышлениями о подходах к решению глобальных задач настоящего и ближайшего будущего делится с читателями автор.

Зато мы делали ракеты. Воспоминания и размышления космонавта-исследователя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Джин Сернан, космонавт, летавший ранее на кораблях «Джемини» и «Аполлон-10», а потом участвовавший в последнем полете на Луну на «Аполлон-17», подвижный, остроумный парень, познакомил нас в Сан-Диего с семьей своего приятеля инженера — одного из руководителей компании «Райян Эйркрафт» Д. Джеймисона. Джеймисон привлекал своей жизнерадостностью. Он с удовольствием демонстрировал свои изобретения — от авторучки, которая пишет без чернил, но только на специальной бумаге (чтобы, как он утверждал, вытеснить неудобные тушь и рейсфедер из обихода конструкторов), и машинки для чистки зубов без зубной щетки (струей воды) до самолетов и различных авиационных устройств (прокрутил нам небольшой фильм о работах фирмы). Кстати, именно он вел работы по варианту системы приземления корабля «Аполлон» с использованием так называемого крыла Рогалло, которое должно было заменить парашюты на последнем участке полета и позволить за счет планирования выбирать место для приземления. Однако из-за неудач при экспериментальной отработке этой схемы от нее отказались, и финансирование было прекращено. Хотя сама идея использования дельтаплана для приземления космического аппарата представлялась соблазнительной. Но еще большее впечатление, чем сам Джеймисон, на нас с Береговым произвела его дочь Джейн, очень красивая, сдержанная и изящная (я-то путешествовал один, а вот мой товарищ — с женой и сыном!).

В понедельник выехали в Лос-Анжелес. Береговой должен был посетить завод Норт Американ Рокуэлл, а я — Лабораторию реактивного движения (это один из центров НАСА). Доктор Билл Пикеринг, седой пожилой человек с несколько усталым лицом — руководитель центра, рассказал о задачах и об организации работы. Лаборатория реактивного движения занималась тогда автоматическими аппаратами типа «Сервейер», «Маринер», вела их проектирование, заказывала разработку узлов и агрегатов промышленным фирмам, проводила сборку и основные испытания аппаратов (тепловые, на герметичность, на прочность, электрические). После старта с мыса Кеннеди управление полетом автоматических аппаратов осуществлялось из центра в Лос-Анжелесе, по той же схеме, что и в Хьюстоне. И так же, как в Хьюстоне, в одном месте концентрировались проектирование, финансирование смежных организаций, основные испытания, подготовка к полету и управление полетом. В «Джет Пропалжен Лаборатори» осмотрел большую термобарокамеру, предназначенную для проведения комплексных тепловых испытаний аппаратов в условиях вакуума и солнечного освещения, испытательный корпус, музей и Центр управления полетами.

В беседе Пикеринг рассказал о новых тогда данных по исследованиям Марса, полученных в том же 1969 году с помощью аппаратов «Маринер-6» и «Маринер-7». Подтвердилось, что давление атмосферы у поверхности этой планеты около 5–7 миллибар, то есть подтвердились данные, полученные в предыдущем полете, — это существенно, так как некоторые наши специалисты (например, В. И. Мороз) называли тогда слишком большой диапазон возможных давлений у поверхности — от 5 до 20 миллибар, что представлялось мне маловероятным. Поверхность напоминает лунную — изрыта большими и мелкими кратерами, лишь одно место является исключением. Это так называемая долина Хэлас, где кратеров не видно.

Удалось договориться с организаторами поездки о замене ланча на посещение завода фирмы «Норт-Америкэн Рокуэлл». На заводе мне показали цеха сборки, электрических испытаний и музей возвратившихся спускаемых аппаратов корабля «Аполлон». В цехе сборки царила атмосфера приборного производства — чистота, отсутствие пыли, помещение герметичное, оборудованное кондиционерами, на входе фильтр-шлюз, где входящих заставляли очищаться от пыли и грязи и каждый должен был переобуться и переодеться в чистую производственную одежду. Зачем такая обстановка сверхчистоты в сборочном цехе? Может быть, с целью психологического воздействия на рабочих: ты обязан быть сверхаккуратен!

Сборка происходила на нескольких многоэтажных стапелях. Сначала отдельно собирались основной отсек (спускаемый аппарат) и вспомогательный отсек (то есть приборно-агрегатный). Приборный отсек — негерметичный! В этом заключается характерное отличие американских автоматических и пилотируемых аппаратов — они, как правило, не имеют герметичных приборных отсеков. И понятно, почему — они легче и удобнее при сборке и подготовке корабля или аппарата к полету: нет лишних гермовводов. Ведь если на заключительной стадии испытаний выходил из строя какой-либо элемент в герметичном приборном отсеке (например, в корабле «Союз»), то приходилось расстыковывать кабельную сеть, гидро- и пневмомагистрали, разбирать корабль, вскрывать приборный отсек. А затем все в обратном порядке — сборка, повторные испытания на герметичность систем (после восстановления магистралей) приборного отсека, прозвонка соединяемых кабелей и повторные электрические испытания.

На контрольно-испытательной станции завода располагались четыре стапеля для кораблей и три пультовых. На четвертом стапеле во время электрических испытаний трех кораблей мог идти монтаж и подготовка к испытаниям четвертого, а у нас на заводе был тогда только один стапель! Хорошее впечатление произвела пультовая для комплексных электрических испытаний корабля. Идея и метод испытаний принципиально те же, что и у нас, — сначала автономные испытания приборов, систем, а потом комплексные. Интересно отметить, что на электрических испытаниях в то время находились «Аполлон-14» и «Аполлон-15», которые должны были стартовать соответственно в июле и в ноябре 1970 года. То есть на электрические и функциональные испытания, отработку схемы данного корабля и его подготовку к полету выделялось около года (с момента окончания сборки). Это, конечно, позволяло повысить надежность и качество подготовки.

В музее, где находились вернувшиеся спускаемые аппараты кораблей «Аполлон», обращало на себя внимание состояние внешней поверхности теплозащитного покрытия. При транспортировке некоторые куски прококсовавшегося поверхностного слоя отвалились, и было видно, что в наиболее теплонапряженных местах глубина коксования составляет примерно 20–30 миллиметров. Конструкция лобового теплозащитного покрытия у аппарата «Аполлон» совершенно иная, чем у наших спускаемых аппаратов, но органический наполнитель поверхностного защитного слоя, сублимирующийся (то есть испаряющийся) при высоких температурах, по-видимому, по составу близок к используемому у нас. По их словам, температура разрушения поверхностного слоя составляет 2750 градусов.

В тот же день, 27 октября, мы вылетели в Сан-Франциско. Побывали на приеме у мэра, в Законодательном комитете, осмотрели город из старинного вагончика канатной дороги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: