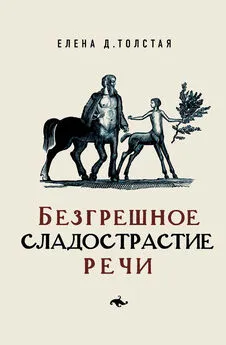

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Aprimi a meno tu! — grido Pinocchio piangendo e raccomandosi.

— Sono morta anch’io.

— Morta? e allora che cosa fai costi alia finestra?

— Aspetto la bara che venga a portarmi via (Коллоди 1911: 85).

В переводе Петровской — Толстого это выглядит так:

В окне домика появилась хорошенькая девочка с голубыми волосами, с закрытыми глазами, с ручками, сложенными на груди, с восковым личиком. Раскрыв посиневшие губки, она сказала: — Не стучи! В этом доме никого нет. Все умерли.

— Отопри. За мной гонятся разбойники! — крикнул Пиноккио.

— Я не могу тебе отпереть, потому что я тоже умерла. Меня скоро повезут на кладбище (Коллоди 1924: 36–37).

Здесь опущены детали: по-итальянски Фея (Волшебница у Петровской — Толстого) говорит, не шевеля губами, и голос ее доносится как бы с того света. Опущен и иронический вопрос героя: «А что ты тогда делаешь у окна?» и ответ: «Жду, чтоб меня отвезли на кладбище».

Но все главное сохранено. Видимо, рефлексом этого эпизода в «Золотом ключике» является затрудненное пробуждение «девочки с голубыми волосами». Из-за него (как и у Коллоди) разбойникам удается повесить Буратино вверх ногами на дереве.

Интереснее всего то, что у Петровской — Толстого добавлен эпизод, которого нет у Коллоди, а в нем как раз подчеркивается оккультная природа Феи. В конце 14-й главы «Приключений Пиноккио» герой узнает свою Фею в «доброй девушке», которая предлагает ему помочь ей нести кувшин. В начале 15-й главы она объясняет ему, что надо учиться и работать: тот, кто не работает, кончает больницей или тюрьмой. Вместо полезных нравоучений, которые на героя не действуют, в берлинском «Пиноккио» Волшебница пугает его своими страшными превращениями в духе то ли «Вия», то ли «Страшной мести», а поскольку у него любящее сердце, это срабатывает. Похожими путями впоследствии будет очеловечиваться и Буратино:

— Во-вторых, — сказала Волшебница и прищурилась, — надо начать учиться, ходить в школу.

— У меня что-то живот очень заболел, — слабым голосом проговорил Пиноккио. — Может быть, об ученьи мы как-нибудь в другой раз поговорим.

Волшебница, поджав губы, молчала.

— Я бы рад учиться, да у меня, как только примусь учиться, — живот страшно болит…

Волшебница сидела, молчала, щеки у нее начали синеть, глаза проваливаться, нос вытягивался, подбородок лез вперед, лицо становилось таким страшным, точно ей было уже не меньше тысячи лет… И вдруг она начала пропадать, сквозь нее даже стала видна спинка стула. Пиноккио ужасно перепугался и закричал:

— Да буду я учиться… сию минуту в школу побегу, только не пропадайте.

Волшебница засмеялась и опять стала похожей на девочку с голубыми волосами (Коллоди 1924: 64–65).

Следы подобного осовременивания гоголевской метаморфозы отыскиваются в военном очерке Толстого «Макс Вук» (осень 1914 года): у немецкого обывателя, ставшего рьяным патриотом, «нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих забегали зеленые огни, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык» (Толстой ПСС-7: 112).

Символические цвета

Не приходится сомневаться, что голубые волосы Феи у Коллоди суть такой же отголосок романтического мифа, как и появление Феи во многих обличьях и как ее склонность то и дело умирать, так ярко продемонстрированная Толстым с помощью гоголевского ресурса.

Как мы уже видели, в «Аэлите» Толстой «через голову» запоздалого последователя романтиков Коллоди воссоздает главный прототип оккультно-романтической героини — голубой цветок Новалиса. Мотив лазоревого цвета связывает Фею Коллоди с Аэлитой: и с «лазоревой рощей», окружающей ее дом, и с «лазоревыми цветами с восковыми лепестками», и с ее одеянием ведьмы и тайным знанием, ей открытым, и, не в последнюю очередь, с ее статусом не «вполне живой» и «воскрешаемой». Проективно он связан и с «Золотым ключиком»: «девочкой с голубыми волосами», «уединенный домик» которой «на сизой поляне» окружают многократно упоминаемые «лазоревые цветы». За ней, как и за марсианкой Аэлитой, стоит новалисовский миф, и ее условно-романтическое, искусственное имя Мальвина указывает на переводы Жуковского — ближайший аналог высокого романтизма в отечественной словесности.

И другие тексты 1920-х годов имеют проективное воздействие на «Золотой ключик». Голубой бант на платье девочки Лили и второй голубой бант в виде бабочки в волосах обещают девочку с голубыми волосами, с бабочками в ролях прислужниц. Лиля, конечно, уже немножко кукла: «Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая». Когда Лилю вносят на руках в дом Никиты, она крепко спит, утомившись в дороге. Это напоминает первое появление «девочки с голубыми волосами» (она же фея, или волшебница) в сказке Коллоди о Пиноккио: у нее глаза тоже закрыты, там это мотивировано тем, что она «мертва». Вспомним, что в «Золотом ключике», в сцене, описывающей первую встречу Буратино, преследуемого разбойниками, с Мальвиной, та тоже не может проснуться и открыть глаза, и это дает возможность антагонистам расправиться с героем.

Символические цвета использованы в 1935 году почти в шутку; Мальвина оказывается девочкой с железным характером и редкостной занудой. Буратино не влюбляется в нее, а убегает прочь. От «берлинской лазури» «Аэлиты» здесь осталось только эхо: «блаженная страна Азоро» из берлинских записей или марсианская Азора (azur и есть лазурь) аукнулась известным палиндромом Фета, который Мальвина диктует Буратино: «А роза упала на лапу Азора». О блоковском круге ассоциаций этой фразы: Изора, роза — писал Петровский (Петровский 2006: 249–259).

Часовые механизмы с секретом

Театр, который находит Буратино, заводной, с башенками. Герои заводят часы на одной из башен, и начинается представление, напоминающее парад фигурок в старинных часах или уличных шарманках; оно инсценирует детские стихи Маршака и Чуковского: сказка как бы мечтает о «реальности». Итак, театр Буратино — это музыкальная шкатулка с часовым механизмом, «городок в табакерке».

Тема часового механизма в новой русской литературе после «Петербурга» Белого не может не соотноситься с узловой мифологемой этого романа — часового механизма как оператора конца времен, апокалиптической «сардинницы ужасного содержания» — коробочки с вложенной туда тикающей бомбой.

Да и гораздо ближе, в собственных произведениях Толстого, мотив часов часто бывал осложнен символическими обертонами, как в «Повести о многих превосходных вещах» (см. выше), где герою снится угроза остановки часов, то есть конец родового времени, конец старого дома России.

Тематика часовой пружины соотнесена с барочной моделью мира и человека как заводных механизмов, сохраненной в поэтической и мистической традиции. В романе «Хождение по мукам» (1920–1921) одна из сестер, Катя Смоковникова, на пороге смерти слышит нарастающий грозный шум часовой пружины: «как пружина в стенных часах, медленный, низкий звук»; «часовая пружина в стенных часах»; «в черной бездне ледяной бессмертный звук» (Толстой ПСС-7: 260–262).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: