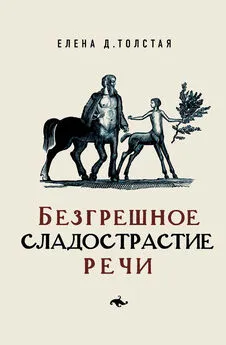

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хасидские истории, и в том числе рассказ о рабби Ицике, обретшие широчайшую популярность благодаря знаменитым хасидским штудиям М. Бубера, были хорошо известны и до него. Этот кладезь сюжетов сложился в конце XVIII — начале XIX века, то есть тогда же, когда формировалось романтическое самоощущение. Познакомить с ними А. Н. Толстого в Берлине (ставшем в начале 1920-х годов на несколько лет столицей русского книжного дела) мог кто угодно из русских евреев — его многочисленных коллег по газетным, журнальным и издательским делам (Вайскопф 2005).

В венгеровской характеристике Новалиса подчеркивается предпочтение, оказываемое творчеству, поэзии: «Поэт выше философа, — вымысел более реален, чем видимый мир <���…> В сказке больше правды, чем в ученой хронике <���…> Искусство <���…> — цельное бытие, где “все есть цель и все ведет домой”» (Венгерова 1914: XXXIII–XXXIV). Насколько глубоко было убеждение Толстого в правоте этого романтического взгляда, свидетельствуют воспоминания его сына, Никиты Толстого, запомнившего его любимую фразу: «Чудо искусства создает то, что вернее действительности» (Толстой Н.: 91).

Бураттино, или Петрушка

В истории театра масок описан Финокио; Finocchio — это вообще анис, а в частности — анисовый корень, бело-зеленая луковица, сочная и сладкая, с ароматом аниса, салатный овощ (finocchio bolognese). По имени местного болонского овоща называется и местная маска Финокио, обозначающая выходца из горных местностей близ Болоньи (по той же древней традиции, которая закреплена в значениях имен других старых масок, как Петрушка или Ганс Вурст). Ср.: «Финокио — этот обманщик, хватающийся даже за соломинку, чтоб не утонуть, кажется тем более ловким и хитрым, чем более доверчивыми изображаются те, кто попадает на его удочку, а его диалект горного жителя из окрестностей Бергамо — не из самых красивых в Италии; его костюм, белый с зеленым, его приплюснутый берет, его маска, напоминающая сурка, все это заставляет смеяться» (Миклашевский 1914: 71).

Героя Коллоди зовут Pinocchio, так называется орешек огромной шишки пинии — итальянской сосны, наподобие кедрового. Имя его — эхо имени известной маски. Оно также связано с популярной, простой едой.

Итак, Пиноккио, сделанный из полена, находится в генетическом родстве с пинией — итальянской сосной, именно тут зерно — «орешек» того эпизода, которого нет у Коллоди: Буратино бегает вокруг итальянской сосны, Карабас бегает за ним, и борода его приклеивается к стволу — а затем Буратино швыряет ему в голову огромную шишку (битком набитую pinocchi). Здесь два слоя: явный — деревянный человечек находит неожиданную защиту своего тотема, дерева, и тайный — по значению прототипического родового имени, которое ушло в подтекст.

Эта игра на «утопленной» омонимии является отражением или эквивалентом другой игры, содержащейся уже в итальянском оригинале: появление цыпленка из яйца и параллельное появление на свет Пиноккио у Коллоди не только поэтическая деталь, подчеркивающая общее этих эпизодов — тему рождения нового существа, но и мощнейшая идентифицирующая аллюзия: цыпленок по-итальянски pulchino, он вызывает ассоциацию с Пульчинеллой (круглоглазым, с птичьим видом и носом крючком). Цыпленок — как бы обещание артистической карьеры.

По происхождению и Бураттино, и Финокио суть маски комедии дель арте. Они практически взаимозаменимы — оба представляют варианты второго из двух комических слуг-дзанни. Если первый слуга, Бригелла или Скапино, — это энергичный и ловкий плут, то второй слуга — плут деревенский, неотесанный, чурбан. Впоследствии слово «бураттино» стало обобщенным названием марионеток; именно в этом смысле, с маленькой буквы, использует его Коллоди.

Но в сказке о Пиноккио это слово получает добавочный, стойкий отрицательный ореол. Герой узнает, что он не такой, как все: burattini не растут, они рождаются burattini, живут burattini и умирают burattini. Пиноккио хочет сбросить с себя личину и стать мальчиком: выйти из порочного круга и начать расти. Эта личина и есть «burattino», деревянная кукла, болван, слово, возникающее уже в подзаголовке сказки Коллоди — то самое, которое первый переводчик, Данини, перевел как «паяц».

На самом деле деревянные куклы не имели определенных, расчлененных, общепринятых, общепонятных названий: «В Италии петрушки одновременно назывались pupazzi, и Fantoccini (это в Милане) и burattini, и paprica (это в Венеции) <���…>. Из имени собственного начинало образовываться нарицательное, но не дообразовалось. Burattini утвердилось было от имени Маски, показывавшей их в XVI веке — под этим названием фигурируют они и в этюдах о Кукольном театре Жорж Занд» (Симонович-Ефимова: 14). То же самое говорит Слонимская: «Итальянские burattini получили, по мнению многих, свое имя от знаменитого актера Бураттино, от которого они, быть может, заимствовали удачные lazzi» [337](Слонимская: 54).

Петровская и Толстой переводят burattino как «Петрушка», конечно, имея перед глазами и на слуху гениальный балет Стравинского. Одна из последних сцен сказки — Буратино, зазывающий в свой театр, стоит на верху его, над входом — это прямая реминисценция финала балета Стравинского. После гибели Петрушки раздается пронзительный вопль: на ширме театрика появляется Петрушка, который гримасничает и угрожает. Петрушка оказывается вечно живым.

Этот русифицированный эквивалент еще легче принимает на себя отрицательные коннотации, ср.: «Милая волшебница, зачем ты умерла! Зачем вместо тебя, такой доброй и хорошей, лучше не умер я, злой и гадкий Петрушка!» (Коллоди 1924: 57). Именно в театр burattini, марионеток, приходит Пиноккио, и именно burattino, бессильно повисшего Петрушку, свое ветхое обличье, видит он, проснувшись утром и став мальчиком. Толстой в «Золотом ключике» сознательно драматизировал это противопоставление: не Пиноккио, а Буратино, глупая оболочка, внешний человек, «злой, гадкий Петрушка» в конце концов стал его героем.

Амбивалентность образа Петрушки освещена в раннем (1907) превосходном очерке Зигфрида Ашкинази [338], посвященном истории мирового кукольного театра и семантике его главного персонажа:

Этот тип возникает в разные эпохи и под разными именами. Безобидный неаполитанский шут Pulcinella, французский Polichinelle, с замашками гасконца, тяжеловесный английский остроумец Punch, беспутный русский скептик Петрушка, надменный испанец Don Cristobal Pulchinella, венский Гансвурст, глубокомысленный немецкий зубоскал Kasperle Larifari, Pickelharing, Hanneschen — все это одно и то же лицо, один и тот же тип, сохраняющий под всеми масками и именами свою основную первозданную сущность <���…> Чорт Карамазова — <���…> …только взятая в трагическом аспекте шутовская маска «дурака и лакея» Петрушки (Ашкинази 1907: 5).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: