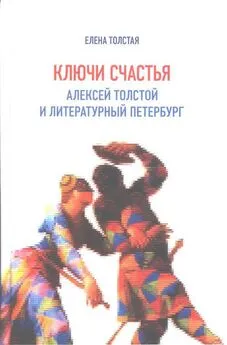

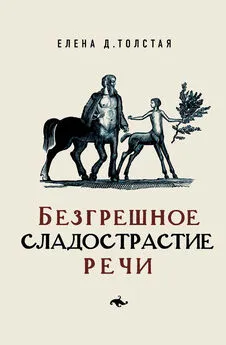

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Название:Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Толстая - Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург краткое содержание

Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц. Автор вводит в научный обиход целый ряд неизвестных рукописных материалов и записей устных бесед.

Елена Д. Толстая — профессор Иерусалимского университета, автор монографий о Чехове «Поэтика раздражения» (1994, 2002) и Алексее Толстом — «Деготь или мед: Алексей Толстой как неизвестный писатель. 1917–1923» (2006), а также сборника «Мирпослеконца. Работы о русской литературе XX века», включающего цикл ее статей об Андрее Платонове.

Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Салтановой боятся: «Я ее боюсь по ночам, как вурдалака» (Там же: 78–81), назначают на роль Сатаны в маскараде, тем более что основа фамилии ее от Сатаны отличается лишь одной буквой: «Сатаной будет Валентина Васильевна Салтанова. Она сам чорт. Красотка, Коломбина из дьявольской пантомимы. Божественная гетера!» (Там же: 82–85). В Салтановой все то же, что и в предыдущих воплощениях типа, сочетание тотальной аморальности с большой серьезностью: «Есть таинственные радости, против них бунтуют, но бунт есть еще больший грех, нужно смиренно принимать все свои влечения, и чем утонченнее они, тем ближе к вечному» (Там же: 66). Скорее символична, чем «реалистична» и внешность героини: «маленькое помятое лицо», «тени под глазами» и «очень красный большой рот» вампира (ПСС-15: 65). В «Абозове» лицо ее «почти некрасивое, бледное, с чрезмерно красными губами» (ПСС:97). Потом таким же ртом Толстой снабдит сатанинского социолога, затевающего революцию в 7-й главе «Хождения по мукам».

При всей банальной мифологичности и мелодраматической абстрактности в образе Салтановой проглядывает и памфлетный, сатирический умысел, на что, кроме генетической привязки к антиахматовскому ряду и именования, указывает и педалированная соотнесенность героини с петербургскими литературными реалиями: Салтанова выступает в качестве главного арбитра молодежного литературно-художественного кружка, в которых однозначно опознается кружок «Аполлона». В романе и набросках подчеркивается ее тонкость чувств, профессионально высокий вкус, талантливость (о ней говорят: «Я настаиваю на одном — она талантлива» (Толстой 1915:4). Эти качества сочетаются у Салтановой с жадностью и неразборчивостью, с которой она использует людей, безжалостно их «губя».

Именно в роли литературного арбитра она открывает Абозова-прозаика, возлагая на него большие, не только литературные надежды. Абозов же, молодой прозаик «от земли», блестяще дебютирующий в литературном Петербурге, — в большой степени персонаж автобиографический. Эта глава в одном из ранних вариантов называется «Иван-царевич»: Толстой цитирует название знаменитой главы «Бесов», где Петруша Верховенский искушает Ставрогина ролью харизматического вождя; Абозова носят на руках, захваливают и искушают славой, проча его на роль главной литературной силы кружка.

«Егор Абозов», за исключением нескольких фрагментов, появившихся в газетах, не был тогда опубликован и литературным фактом не стал. Тем временем начавшаяся война диктовала новые темы: садистическая чаровница, декадентская «Клеопатра» мгновенно устарела как литературный тип. Впрочем, солидная мифологическая подкладка этого образа обеспечила ему сохранность в тривиальных, массовых жанрах. Инфернальная программа: встать над моралью, превратиться в нечеловеческую стихию (огонь) и овладеть миром — вобрана была в мифологическую подоснову романа «Хождение по мукам» и других связанных с революцией текстов.

Женщина в ложноклассической шали

В военные годы Ахматова становится поэтом торжественной гражданской темы. Еще до революции складывается ее мифологизированный образ потенциальной «жертвы революции». Покойный Ю. Молок писал об иллюстрациях художника В. П. Белкина к поэме Георгия Чулкова «Мария Гамильтон»: «…Костюмированная Ахматова в парике и нарядах XVIII века больше походит на себя, чем на своем портрете работы того же художника. В чужом тексте, как в чужом зеркале, она оказалась ближе к той трагической Ахматовой, которой, по ее собственным словам, Осип Мандельштам не уставал повторять “жестокий комплимент”: “Ваша шея создана для гильотины”» (Молок 1994: 128, 142).

Революция, мобилизуя французский прецедент, также переосмыслила и знаменитую «ложноклассическую шаль», к тому времени ставшую неотъемлемой чертой облика поэтессы. Ведь во времена Французской революции шаль стоила очень дорого и была статусным символом — подчеркнуто аристократической одеждой. В 1918 году Ахматова высказалась по поводу эмиграции — в прославленных стихах «Мне голос был. Он хвал утешно…», настаивающих на стоической готовности претерпеть все беды родной страны, ввергнутой в катастрофу, чем еще укрепила свой «жертвенный» ореол. В пореволюционные годы она превратится в культовую фигуру, заступницу и плакальщицу по погибшим. В ней увидят единственного уцелевшего из больших поэтов предыдущей эпохи.

Толстой во время войны получает известность как автор книги военных очерков; его комедии идут в столичных театрах. Летом 1918 года, во время террора, он с семьей уезжает из Москвы на юг, в Одессу, перед самым отъездом передав в театр б. Корша только что законченную пьесу «Смерть Дантона», переделку одноименной романтической драмы Георга Бюхнера (Толстая 2006: 555–590).

Толстой сгустил краски, сильно сократив бюхнеровскую пьесу, ввел дополнительные сюжетные линии и придал ей злободневное звучание — в частности, изобразил фигуру, которой нет у Бюхнера, голодающую аристократку, Женщину в шали. Живет Женщина в отеле, как подобает небогатым аристократам; зовут ее Шарлоттой, как Шарлотту Корде. Она сталкивается с Дантоном, и тот проникается сочувствием к хрупкой, обреченной красоте Женщины и содрогается, узнав, что он прямой виновник ее несчастий — гибели ее мужа-поэта.

И в этой сцене, легким безымянным касанием, и далее, в финальном эпизоде в тюрьме Консьержери, где имя поэта, казненного революционерами, звучит вслух из-за стенки, Толстой затрагивает тему Андре Шенье, для русской литературы классическую и, казалось бы, давно отзвучавшую. Летом 1918 года обратить к ней мысли Толстого могла только казнь юного поэта-террориста Леонида Каннегиссера.

В 1918 году в намерения Толстого вряд ли входило нацелить свою Женщину в шали на образ Ахматовой. До «убийства мужа-поэта» в ее случае оставалось еще три года. Однако казнь Гумилева непоправимо бросила «тень из будущего», по ее собственному выражению, на текст 1918 года, «проявляя» в нем задним числом черты ахматовской биографии (причем стилизованной, мифологизированной: муж ее ко времени своей гибели был с ней разведен и женат на другой). Надо признать, что Толстой напророчил — как он напророчил мировую бойню в своей «Гекате» и траву на петроградских улицах в «Абозове»:

Женщина в шали.<���…> Его убили напрасно. Он был поэт. Он мог быть гордостью Франции. Я сама, вот этими руками вытащила его тело из целой горы изрубленных трупов. А он мог быть гордостью Франции.

Дантон (хрипло). Когда это было?

Женщина.Моего мужа убили в сентябре, в сентябрьскую резню. Убийцы будут прокляты, я знаю. Эта кровь их задушит <���…> (Там же: 574–575).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: