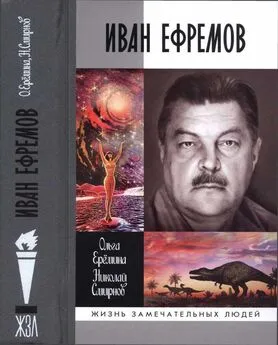

Ольга Ерёмина - Иван Ефремов

- Название:Иван Ефремов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03658-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Ерёмина - Иван Ефремов краткое содержание

Иван Антонович Ефремов (1908–1972) по праву считается одним из крупнейших мастеров отечественной фантастики. Его романы «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час Быка» не только вошли в золотой фонд этого жанра, но и переросли его границы, совмещая научную глубину с обостренным вниманием к глубинам человеческой психики к проблемам морали. Однако Ефремов был не только писателем, но и выдающимся ученым-палеонтологом, глубоким мыслителем и незаурядным человеком, биография которого не уступала увлекательностью его книгам Его первое полномасштабное жизнеописание создано на основе глубокого изучения всех доступных свидетельств — документов, рассказов родных и близких и конечно, произведений, в полной мере отразивших не только жизненный опыт Ефремова, но и его мировоззрение.

Иван Ефремов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы справиться, требовалась полная самоотдача — ведь приходилось ещё зарабатывать на жизнь. Тогда, возможно, впервые Иван узнал, что такое длительное — в течение многих месяцев — напряжение всех сил. Это был тот опыт, который могучим толчком вывел его на более высокую орбиту, помог осознать, что граница его сил ему ещё неведома. Казалось, что он уже на пределе, что нет никакой возможности справляться одновременно с синтаксисом, алгеброй и немецким языком, с бесконечными дровами и необходимым самообслуживанием, но наступал миг высшего напряжения — и после него то, что казалось раньше немыслимым, превращалось в привычное. Василий Александрович всегда был рядом, ироничной, но доброй улыбкой снимал многие сомнения, делился собственным жизненным опытом.

Большую радость доставляло Ивану общение и с другими учителями — талантливыми, пытливыми, влюблёнными в своё дело.

Природоведение вёл Виктор Михайлович Усков, автор многих учебников, известный популяризатор науки. Могучий и весёлый грузин Давид Николаевич Чубинов (Чубиношвили) организовал при школе зоологический сад в миниатюре — живой уголок природы.

Виктор Феликсович Трояновский блестяще преподавал физику. Молодой учёный Александр Игнатьевич Андреев, [21] А. И. Андреев впоследствии стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

знаток Петровской эпохи и истории Сибири, вёл курс истории.

В голодном и холодном Петрограде тринадцатилетний подросток все свои силы отдавал учению. Но мечты о далёких прекрасных странах не оставляли его. Порой он забирался в громадную пальмовую оранжерею Ботанического сада, сидя на чугунной скамейке, вдыхал влажный тёплый воздух, грезил о тропиках. Тогда же он начал писать — ни много ни мало — книгу про Атлантиду. Он не любил вспоминать о своих первых литературных опытах. Однако спустя десятилетия Атлантида вернётся к Ефремову…

Величественные пальмы оранжереи навевали ему мысли о громадных существах, бродивших по Земле в незапамятные времена. В Публичной библиотеке Иван нашёл диапозитивы с изображением этих чудовищ и решил показать в школе — устроить для всех урок палеонтологии.

В классе с Иваном училась Оля Садовская — милая девочка, которую он называл Олюшкой. Иван увлёк идеей палеонтологического урока её брата Мишу, двумя годами старше. Договорились, что Миша будет показывать диапозитивы, а Ваня — рассказывать. В его сознании сразу всплыли образы, волновавшие его в детстве: таинственные пещеры, учёный в крылатке, спуск в жерло вулкана… На необычный урок собралась почти вся школа, устроителям бурно аплодировали.

1970 год. «Узкое» — санаторий Академии наук. Уютная столовая. Иван Антонович с женой только сели за стол, как к ним, раскрыв руки в радостном приветствии, подошёл незнакомый мужчина:

— Здравствуй, Ваня! Сколько же лет мы с тобой не виделись?!

— Миша?! Неужто ты?!

Так спустя 46 лет Ефремов встретил своего школьного товарища — Михаила Александровича Садовского, академика, директора Института физики Земли.

В очерке «Путь в науку» Иван Антонович рассказал, как ему приходилось работать в школьные годы:

«Я начал с разгрузки дров из вагонов на товарных станциях Петрограда. В одиночку удобнее всего выгружать «швырок» — короткие поленья по пол-аршина в длину. «Шестёрку» (НО см) один далеко не отбросишь, завалишь колёса вагона, и придётся перебрасывать её дважды. За разгрузку вагона в 16–20 тонн швырковых дров платили три рубля. Если втянуться в работу, то за вечер можно было заработать шесть рублей — примерно треть месячной студенческой стипендии. Но после такой работы домой приходил далеко за полночь, в беспокойном сне виделись бесконечные дрова, а на следующий день я почти ни на что не годился. Кроме того, такая работа требовала усиленного питания, потому что надо было жить и питаться не как студенту, а как грузчику, расходуя гораздо больше денег, чем зарабатывал.

Когда я сообразил, что не могу учиться в таких условиях, то перешёл на выгрузку дров с баржей. Отапливающийся дровами Петроград снабжался ими не только по железной дороге, но и по реке. Деревянные баржи подходили прямо к домам по многочисленным протокам-речкам, пронизывавшим весь город. Снимали решётку набережной, прокладывали доски, и дрова катали прямо на тачках во дворы. Тут можно было заработать в день рубля четыре и не уставать так сильно, как на выгрузке дров в одиночку. Катала дрова артель, поэтому работа шла с роздыхом и при ловком обращении с тачкой не была слишком тяжела.

И всё же при том напряжении, какого требовало учение за два класса сразу, так работать можно было только летом, и то эпизодически. Когда я стал регулярно засыпать над задачниками и видеть во сне белые булки, которые никак не удавалось съесть, я понял, что снова надо менять род работы.

И тут я нашёл товарища. Вдвоём мы стали ходить по дворам, пилить, колоть и укладывать дрова в обширные ленинградские подвалы, использовавшиеся как сараи. На этой работе можно было в любое время сделать перерыв и даже кое-что соображать по прочитанному из учебников, когда работа не требовала особого внимания. Так я прожил бы кустарём-дровяником, если бы не подвернулась вакансия шофёра в одном из артельных гаражей. Затем произошло повышение в должности до шофёра грузового автомобиля системы «Уайт» с цепной передачей, модели 1916 года. [22] Машина американской компании «White Motor Согр», один из самых распространённых грузовиков в России 1920-х годов.

С таким трудом найденную работу пришлось, однако, тут же оставить, чтобы сдать выпускные экзамены». [23] Ефремов И. Л. Путь в науку // Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2009. С. 268–269.

Зимой 1924 года, через два с половиной года после зачисления в школу, на общем собрании учеников Иван Ефремов получил удостоверение об окончании полного курса первой и второй ступени и прошёл следующие предметы: литература, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, естествознание, физика, химия, география, обществознание, политграмота…

Высокий двусветный зал в стиле классицизма, огромные люстры, ровные ряды стульев. Бывшие одноклассники и учителя радостно поздравляют Ивана. А у него в сладкой тревоге бьётся сердце: его ждёт дальняя дорога, такая дальняя, которую из его знакомых преодолел только один человек — Дмитрий Афанасьевич Лухманов.

На подступах к палеонтологии

«На роду написано», «судьба распорядилась»…

Октябрьская революция отменила эти расхожие выражения.

Ну что было бы написано на роду у Ивана Ефремова? Учиться в коммерческом училище, наследовать отцовскую лесопилку, стать купцом или промышленником.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: