Александр Формозов - Рассказы об ученых

- Название:Рассказы об ученых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-9765-1151-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Формозов - Рассказы об ученых краткое содержание

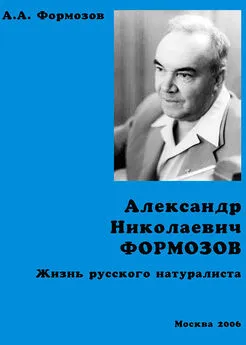

Книга принадлежит перу археолога и историка Александра Александровича Формозова. Его по праву считают выдающимся исследователем культуры и искусства первобытной эпохи на территории нашей страны, а вместе с тем – основоположником историографии российских древностей. В настоящей работе им отобрана и блестяще проанализирована серия немаловажных моментов в истории гуманитарной науки, прежде всего археологии, в России второй половины XIX – начала XXI веков. Воссоздавая выразительные портреты многих русских ученых, панораму общественной обстановки их жизни и деятельности, автор на этой фактической основе делится с читателями своими выводами и раздумьями относительно морально-этических основ научного познания.

Для историков, археологов; а также всех тех, кто интересуется социально-психологическими проблемами развития науки; в особенности – молодых исследователей, аспирантов и соискателей учёной степени.

Рассказы об ученых - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всё вроде бы ясно, но прибегнем ещё раз к сравнению с театром: пойдём ли мы на концерт безголосого певца или хромоногой балерины, услышав, что они пострадали, совершая настоящие подвиги? Сомнительно. И это не бездушие. Наука, искусство – не безжизненные абстракции, а то, о чём надо заботиться не менее бережно, чем о живых людях. Недопустимо жертвовать культурой в интересах отдельных личностей, не исключая и самых несчастных, самых благородных. Служители её, такие, как Крачковский, вправе порой проявить жестокость, чтобы сохранить необходимый уровень в своей области знания. Во всяком случае, бывает полезно напомнить о нём. Другим же позволительно пощадить обиженного судьбой товарища (и Крачковский, конечно, не всегда был безжалостно строг [171]– с теми же репрессированными коллегами хотя бы).

Этой историей я хочу завершить мои очерки. И она, и все рассмотренные выше коллизии не могут быть разрешены без долгих раздумий и угрызений совести. Мы затронули тяжёлые конфликты, отражающие в целом трагичность положения подлинного учёного. Каждому из нас нужно отдавать себе отчёт в том, что познание мира, требующее беспристрастности, объективности, производится обыкновенными людьми, обременёнными всеми страстями, свойственными нашему роду.

Нельзя сказать: подави в себе всё человеческое, постарайся стать бесстрастной машиной. Именно эта ужасная идея вела талантливых врачей в услужение к палачам, обещавшим медикам обильный материал для любопытнейших изысканий.

Но ошибочным был бы и противоположный совет: будь прежде всего человеком, а уже потом специалистом. Он выглядит куда красивее, но тоже опасен, ибо есть обстоятельства, когда приходится поступаться своими чувствами ради Науки с большой буквы. В любом из предшествующих очерков мы сталкивались с внутренней борьбой человека и специалиста в учёном. Переоценка собственной персоны побуждает его к созданию внешне эффектных, широковещательных, но легковесных теорий. Самолюбие мешает ему сказать – «не знаю», или исправить некогда допущенную ошибку. Патриотизм или приверженность к какой-либо предвзятой идее заставляет искажать факты в угоду дорогой его сердцу концепции. Казалось бы, это элементарно, но кто из нас осмелится заявить, что абсолютно свободен от подобных слабостей.

Попадаем мы и в ситуации посложнее. По-своему правы и в то же время не правы были обе стороны в споре Бадера с Рюминым, Рериха с Грабарём. Прав был и Крачковский, но мало кто последует его примеру – и слава Богу.

Каков же тогда итог? Для себя я формулирую его так: надо отчётливо сознавать, что наука строится людьми, обладающими всеми присущими им качествами – и прекрасными, и постыдными; что ты сам наделён ими в полной мере, о чём свидетельствуют твои статьи и книги. Нужно не забывать об этом ни на минуту, чтобы почаще вносить поправки в свои старые выводы; трезво оценивать то, что делается вокруг, и быть готовым вновь и вновь искать наилучшие решения повседневно возникающих психологических конфликтов. Исходным, раз навсегда данным должно быть только это, а не стремление вечно подавлять в себе человека во имя науки, или, наоборот, превратить её в источник безбедного и беспроблемного существования.

У тех, кто прочтёт мои книги «Начало изучения каменного века в России» (1983) или «Следопыты земли московской» (1988), «Пушкин и древности» (2000), может сложиться впечатление, что автор в равной степени хвалит почти всех людей, работавших в рассмотренной им области, придерживаясь спасительной сентенции: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Меж тем, на практике, во взаимоотношениях с коллегами я был далёк от такой благостности. Меня часто осуждали за нетерпимость. Конечно, легко любить давно умерших археологов и крайне трудно – своих современников, вольно или невольно тебя задевавших. Не всегда удавалось мне найти разумную линию поведения. И всё же я думаю, что противоречия в моём восприятии деятелей науки прошлого и ныне здравствующих не было.

Я всегда хорошо отзывался об учёных, внесших реальный вклад в нашу культуру, и не щадил любых жуликов, фальсификаторов, пустозвонов и чиновников от науки, так или сяк мешающих творческим людям. И в моих книгах вы встретите резкие характеристики таких деятелей из довольно уже далёкого прошлого, как, например, директора канцелярии обер-прокурора Святейшего синода А.И. Войцеховича, возглавившего при Николае I Отделение славянорусской археологии Русского Археологического общества. Не жалую я людей типа Н.В. Савельева-Ростиславича или Ф.Л. Морошкина. Никакого научного наследия они не оставили, а порочить подлинных историков не стеснялись (ничтожный Савельев-Ростиславич самого С.М. Соловьёва именовал в печати «пигмеем» [172]).

Когда перед Вами конфликт, попытайтесь до вынесения приговора понять, кто есть кто в этом споре. Профессор Новороссийского университета И.Ф. Синцов в 1873 году провалил на магистерском экзамене выдающегося палеонтолога В.О. Ковалевского. На того это так подействовало, что он отошёл от науки, взялся за малоподходящие для себя издательские дела, запутался в них и покончил с собой. Синцов был доктором биологии, кое-что полезное в его сочинениях как будто содержится, но в целом перед нами типичный чинуша. Недаром он в конце концов бросил университет и пошёл на административную должность [173]. За мелкие наблюдения над третичными раковинами трагическую гибель Ковалевского Синцову простить нельзя.

Не должно быть снисхождения и жуликам от археологии, вроде упоминавшегося выше Матюшина [174].

Сложнее с бездельниками. В каждом научном учреждении таковых предостаточно. Все мы знаем типичные случаи: приходит в институт милая молодая женщина. Довольно скоро её жизнь в подробностях известна сослуживцам. Старики-родители болеют, получают маленькую пенсию, муж пьёт, сын связался со скверной компанией и т. д. Жалко бедную Машу! Голова её занята домашними бедами, где уж тут наукой заниматься. И держат Машу в штате до пенсии, а то и до смерти. О том, что на её месте мог бы работать творческий человек, стараются не думать. А рядом квалифицированный филолог-классик, автор многих статей о культуре древней Греции, переводчик философских трактатов Аристотеля, служит лифтёром и почему-то никто не видит в этом трагедии. На мой взгляд, не случилось бы трагедии, если бы в лифтёры ушла Маша, уступив своё место более достойным.

Маш много, и беда в том, что иные из них не просто бездельничают, а чтобы закрепиться, вступают на всё ту же чиновничью стезю и путаются под ногами у других. Не обманываюсь: с этими моими рассуждениями мало кто согласится. Скорее, очередной раз попрекнут меня бездушием. Но реальной угрозы я ни для кого не представляю, а высказать своё мнение, наверное, вправе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: