Николай Раевский - Пушкин и призрак Пиковой дамы

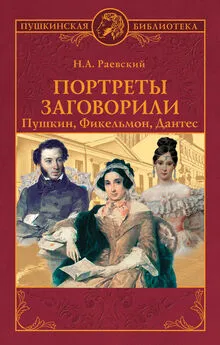

- Название:Пушкин и призрак Пиковой дамы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0643-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Раевский - Пушкин и призрак Пиковой дамы краткое содержание

Это загадочно-увлекательное чтение раскрывает одну из тайн Пушкина, связанную с красавицей-аристократкой, внучкой фельдмаршала М.И. Кутузова, графиней Дарьей (Долли) Фикельмон. Она была одной из самых незаурядных женщин, которых знал Пушкин. Помимо необычайной красоты современники отмечали в ней «отменный ум», широту интересов, редкую образованность и истинно европейскую культуру. Пушкин был частым гостем в посольском особняке на Дворцовой набережной у ног прекрасной хозяйки. В столь знакомые ему стены он приведет своего Германна в «Пиковой даме» узнать заветные три карты. Собственно, в этом доме, где являлся поэту призрак старой графини, и зародилась его гениальная таинственная повесть.

На глазах читателя разворачивается почти детективная история встреч Пушкина со своей возлюбленной – женой австрийского посланника в Петербурге Шарля Фикельмона. Заметим, что в этой истории нет никакого вымысла: в основу книги выдающегося писателя-пушкиниста Николая Раевского лег обнаруженный им дневник Долли Фикельмон.

Пушкин и призрак Пиковой дамы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще до начала переписки с Д. Ф. Фикельмон Петра Андреевича и его жену постиг ряд семейных несчастий. Одного за другим они потеряли четверых сыновей – Андрея и Дмитрия в очень раннем возрасте; в 1825 году скончался на седьмом году Николай, в начале следующего года умер трехлетний Петр. 10 мая 1826 года Вяземский писал Пушкину: «…Потом мы опять имели несчастие лишиться сына трехлетнего. Из пяти сыновей остается один. Тут замолчишь по-неволе» [206].

Те же несчастья продолжались и позже, как при жизни Пушкина, так и после его смерти. В 1835 году скончалась в Риме от чахотки семнадцатилетняя Полина (Прасковья) – Пашенька Вяземская [207]. В 1840 году умерла от той же болезни ее восемнадцатилетняя сестра Надежда. Мария Петровна Вяземская, в замужестве Валуева (1813–1849) тоже прожила всего 36 лет (умерла от холеры). Из восьми детей только один Павел Петрович (1820–1888) пережил отца.

Фикельмон, надо сказать, ближе всего знала Вяземского в тот период его жизни, когда горе, вызванное смертями младших детей, видимо, уже утихло (он очень редко упоминает о них в письмах к жене), а здоровье Полины и Надежды еще не вызывало серьезных опасений. Жизнерадостный от природы Вяземский, как мы увидим, казался порой друзьям-женщинам значительно моложе своих уже не очень молодых лет – не забудем, что он был на семь лет старше Пушкина. Долли Фикельмон познакомилась с Вяземским в трудное для него время, трудное во многих отношениях. О постоянных материальных затруднениях семьи я уже упоминал, но у Петра Андреевича были тогда и другие тяготы – более глубокие и морально тяжелые…

В молодости его политические убеждения были чрезвычайно радикальными. Хотя широко известный рассказ о том, что вечером 14 декабря 1825 года Вяземский встретился с Пущиным и принял от него на сохранение портфель с политически опасными бумагами, оказался легендой, но близость Петра Андреевича к декабристам не подлежит сомнению. Н. Кутанов (С. Н. Дурылин) не без основания назвал его «декабристом без декабря» [208].

Надо, однако, сказать, что еще задолго до 1825 года резко оппозиционные настроения, которые привели его друзей на Сенатскую площадь, у Вяземского приняли другую форму. Его близость к декабристам была скорее личной, чем политической. В русскую революцию он не верил и от участия в конспиративных организациях отказался, – отказался не из-за трусости – доброволец Отечественной войны, участник Бородинского боя, Петр Андреевич был человеком большого гражданского мужества.

Для его отношения к революции характерно письмо Вяземского к Н. И. Тургеневу от 27 марта 1820 года: «Я за Гишпанию рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей без содействия самой власти, – все будет Пугачевщина» [209].

Однако, отвергая революционный путь преобразования российской действительности, Вяземский в то же время искренне ненавидел отечественную реакцию. В конце царствования Александра I, потеряв веру в мнимоконституционные намерения царя, он резко разошелся с правительственными кругами. Его пребывание в Варшаве, где Вяземский с 1817 года состоял на службе при императорском комиссаре Н. Н. Новосильцеве, было признано нежелательным. В апреле 1821 года Новосильцев сообщил своему подчиненному, что по приказанию царя ему воспрещается вернуться к месту службы. Оскорбленный этим, Вяземский подал прошение об отставке из камер-юнкеров. В июле того же года он был вовсе уволен от службы и поселился в Москве. Прямым преследованиям он не подвергался, но Александр I, а затем и Николай I не сомневались в антиправительственном образе мыслей опального князя. Николай I сказал по поводу неучастия Вяземского в декабрьском восстании, что «отсутствие имени его в этом деле доказывает, что он был умнее и осторожнее других».

Опальное положение Вяземского продолжалось целых девять лет. В 1828 году оно осложнилось клеветническим доносом на якобы непристойное поведение Петра Андреевича. От имени царя московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну было приказано: «…внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет собственно поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни» [210].

Это «высочайшее» оскорбление было тем более обидным, что непосредственным поводом к нему послужил донос о том, что Вяземский намерен издавать под чужим именем некую «Утреннюю газету», о которой он не имел никакого понятия [211].

Петр Андреевич воспринял официальное бесчестие болезненно. В письме к Д. В. Голицыну он заявил: «…если я не добьюсь почетного оправдания <���…> мне останется лишь покинуть родину с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих друзей» [212]. По-видимому, Вяземский собирался покинуть Россию легально. Его мать была ирландкой, и он обратился с просьбой к жившему в это время за границей А. И. Тургеневу разузнать о своих ирландских родственниках. Однако от мысли об эмиграции Вяземский, по всему судя, вскоре отказался. У него была семья и хронически не хватало денег. Кроме того, убежденный враг реакции, оппозиционер по натуре, он, употребляя английское парламентское выражение, принадлежал к «оппозиции его величества». Как мы видели, в русскую революцию он не верил, крестьянского бунта боялся. Скрепя сердце Вяземский пошел по пути примирения с царем и правительством – считал, что иного выхода у него нет.

В течение декабря 1828 года – января 1829 года он составил свою «Исповедь» – обширный документ, который впоследствии Вяземский назвал в печати «Записка о князе Вяземском, им самим составленная». Написана она с большим достоинством, но все же эта записка являлась тягостным для автора актом раскаяния в некоторых своих ошибках.

«Исповедь» была в феврале 1829 года отослана Жуковскому в Петербург и через Бенкендорфа представлена Николаю I. Первоначально она не удовлетворила царя. От Вяземского потребовали еще извиниться перед великим князем Константином Павловичем, к которому он в свое время в Варшаве якобы отнесся без должного уважения. Пришлось пойти и на это…

Больше года тянулась тяжелая и обидная для Петра Андреевича волокита. Наконец 18 апреля 1830 года по повелению Николая I он был назначен чиновником по особым поручениям при министре финансов Канкрине, хотя сам выражал желание служить по министерству народного просвещения. Через год (5 августа 1831 года) Вяземский получил звание камергера двора его величества, а 21 октября 1832 года был назначен вице-директором департамента внешней торговли. Царь, по-видимому, был доволен тем, что на строптивого Рюриковича удалось надеть прочный государственный хомут. Я остановился подробнее на этом морально тяжелом для Вяземского переходном периоде, так как он совпал с началом его знакомства с Долли Фикельмон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: