Николай Раевский - Пушкин и призрак Пиковой дамы

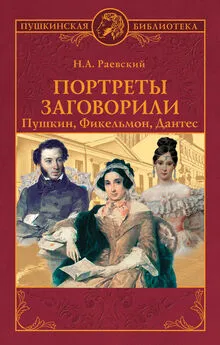

- Название:Пушкин и призрак Пиковой дамы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0643-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Раевский - Пушкин и призрак Пиковой дамы краткое содержание

Это загадочно-увлекательное чтение раскрывает одну из тайн Пушкина, связанную с красавицей-аристократкой, внучкой фельдмаршала М.И. Кутузова, графиней Дарьей (Долли) Фикельмон. Она была одной из самых незаурядных женщин, которых знал Пушкин. Помимо необычайной красоты современники отмечали в ней «отменный ум», широту интересов, редкую образованность и истинно европейскую культуру. Пушкин был частым гостем в посольском особняке на Дворцовой набережной у ног прекрасной хозяйки. В столь знакомые ему стены он приведет своего Германна в «Пиковой даме» узнать заветные три карты. Собственно, в этом доме, где являлся поэту призрак старой графини, и зародилась его гениальная таинственная повесть.

На глазах читателя разворачивается почти детективная история встреч Пушкина со своей возлюбленной – женой австрийского посланника в Петербурге Шарля Фикельмона. Заметим, что в этой истории нет никакого вымысла: в основу книги выдающегося писателя-пушкиниста Николая Раевского лег обнаруженный им дневник Долли Фикельмон.

Пушкин и призрак Пиковой дамы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

24 августа Вяземский в осторожной форме (видимо, по почте, а не с оказией) пишет Фикельмон о польской войне, очевидно, в связи с прениями во французской палате депутатов, где ряд ораторов настаивал на вооруженной помощи полякам:

«Вы находитесь на авансцене и знаете уже больше, чем мы, о решениях великих вопросов, вынесенных и разбираемых в последнее время на (французской. – Н. Р.) трибуне, которая является ящиком Пандоры или современным храмом Януса [250]. Я думаю, однако, что мир перевесит. Я читаю с дрожью и скорбя душой о том, что делается в Варшаве. Боюсь подтверждения и в то же время нетерпеливо хочу узнать точно, что же там происходит».

Письмо Д. Ф. Фикельмон от 13 октября по поводу «Бородинской годовщины» Пушкина мы рассмотрим в следующем очерке.

Приведем еще те строки Вяземского, в которых он говорит о смерти княгини Лович, вдовы великого князя Константина Павловича. 23 ноября Петр Андреевич пишет Долли:

«Последние празднества (в Москве. – Н. Р.), которые должны были состояться, отменены по случаю кончины княгини Лович. Говорят, что это известие очень огорчило императрицу, и она много плакала. Итак, предназначение судьбы свершилось. Она умерла в годовщину польского восстания. Это античная трагедия по всем правилам. Там были налицо рок, ужас и жалость, и единство времени было соблюдено. Я очень огорчен тем, что не повидал княгиню еще раз на этой земле перед развязкой драмы».

Многочисленные предшествующие упоминания о княгине Лович в переписке Вяземского и Фикельмон я опускаю. Приведу лишь слова его в письме от 4 августа 1831 года:

«Я всегда очень ее уважал и был к ней привязан, а моя жена была с ней в дружеских отношениях, переживших все изменения, которые произошли в ее положении, а также и в нашем по отношению к великому князю» [251].

Косвенно к польским делам относится также упоминание Долли (в записке, пересланной Вяземскому в Москву и датируемой 13 августа 1831 года) об отъезде французского посла: «Мы теряем <���…> господина Мортемара, который, к нашему большому сожалению, через два дня уезжает во Францию».

Идя навстречу общественному мнению страны, настаивавшему на вмешательстве в пользу повстанцев, король Луи-Филипп отправил в январе 1831 года Мортемара в Петербург со специальной миссией. Он уже состоял в 1828–1830 гг. послом в России и заслужил уважение. Ему было поручено добиваться прекращения военных действий против поляков. Миссия успеха не имела. В половине августа Мортемар уехал во Францию – по некоторым сведениям, вследствие недовольства Николая I его демаршами, воспринятыми как вмешательство во внутренние дела России. Долли Фикельмон, судя по ее записке, считала, что в Петербург Мортемар больше не вернется.

В действительности Мортемар, вернувшись в Россию, оставался послом до 1833 года [252].

По всей вероятности, Мортемар, которому Дарья Федоровна очень симпатизировала, бывая во время польского восстания в ее салоне, поддерживал полонофильские настроения хозяйки, хотя прямых указаний на это в ее дневнике нет. Возможно также, что Пушкин встречался в ее доме с Мортемаром после возвращения Мортемара в Петербург.

Другие внешнеполитические вопросы в переписке Фикельмон и Вяземского за 1830–1831 гг. затрагиваются лишь изредка. Только события, связанные с образованием Бельгии, совсем недавно отделившейся от Голландии, очень интересуют Дарью Федоровну. На это у нее есть личные основания – дружеские отношения семьи Хитрово с первым бельгийским королем Леопольдом I, который, будучи герцогом Саксен-Кобургским, встречался с Елизаветой Михайловной и ее дочерьми. В письмах к ней герцог называл молодых графинь Тизенгаузен «своими милыми приятельницами», а младшую из них – «графиней Доллинькой» (la comtesse Dolline) [253].

26 июля 1831 года Дарья Федоровна сообщает:

«Пока что мы читаем бельгийские сообщения о короле Леопольде и его восшествии на престол. Все было хорошо со стороны нации, равно как и впечатление, которое производит новый монарх; посмотрим, как к этому отнесется Голландия. В былое время мы в нашей семье близко знали этого короля Леопольда – у него красивое, благородное лицо, достойная осанка; он разбирается в больших делах; всегда был очень честолюбив. Что касается остальных черт характера, то трон всегда вызывает в нем такие большие изменения, что трудно заранее судить, каким король станет в будущем. Ему понадобится твердость и удачные замыслы. Пусть Бог ему их пошлет, чтобы по крайней мере с одной стороны восстановилось спокойствие!»

10 августа Фикельмон снова возвращается к бельгийским событиям, опасаясь, как бы они не вызвали большой европейский пожар:

«Что вы скажете о новых событиях в Европе? О внезапном вторжении Оранского с 50 000 солдат в Бельгию и о еще более быстром марше французов, прибывших, словно по волшебству, на помощь королю Леопольду? В данный момент эта война, возможно, окончена или же она является первой искрой длинной и ужасной серии битв! Все теперь совершается так быстро, и чрезвычайные события следуют одно за другим с такой скоростью, что в самом деле кажется, будто бы и политика превратилась в паровую машину!»

Было бы интересно выяснить, насколько в данном случае самостоятельны политические мысли молодой «посольши», но, к сожалению, мы не знаем, что думал в это время о волнующих ее событиях граф Шарль-Луи.

В письмах Вяземского мы не находим откликов на бельгийские тревоги Долли. В области политики он был тогда всецело занят польскими делами. Петр Андреевич зато живо отозвался на увлечение (можно думать, временное) своей приятельницы идеями аббата де Ламеннэ (1782–1854). Этот французский священник стал главой своеобразного направления в католицизме, сторонники которого, группировавшиеся вокруг газеты «L’Avenir» («Будущее»), выдвинули лозунг «бог и свобода». Принимая революцию, они пытались примирить католическую религию с идеей политической и религиозной свободы.

Движение, возглавляемое Ламеннэ, было тогда заметным явлением в идейной жизни католического Запада. Ламеннэ был известен и Пушкину. Поэт мельком упоминает о нем в письме к Вяземскому от 2 января 1831 года и несколько обстоятельнее в письме к Е. М. Хитрово от 26 марта того же года. С газетой «L’Avenir» Пушкин, находясь в Москве, ознакомиться не смог.

Орган радикально настроенного аббата, пытавшегося совместить идеи утопического социализма с учением Христа, существовал недолго (с октября 1830 года до ноября 1831-го).

По требованию папы Григория XIII газета перестала выходить. В 1834 году Ламеннэ порвал с церковью, а в 1848 году был избран в Национальное собрание, где примкнул к крайней левой оппозиции.

Долли Фикельмон, как известно, до конца жизни оставалась православной, но ее симпатии к неокатолицизму не должны нас удивлять, так как догматическим различиям между православием и католичеством она придавала мало значения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: