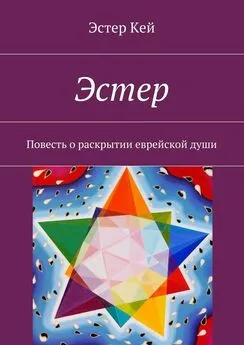

Эстер Гессен - Белосток — Москва

- Название:Белосток — Москва

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ : CORPUS

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-083765-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эстер Гессен - Белосток — Москва краткое содержание

«За семнадцать лет жизни в Польше и потом более полувека в России немало довелось увидеть и испытать в нашем бурном столетии. К тому же с каждым годом все меньше остается людей, помнящих те времена» — так начинает свою книгу Эстер Гессен. Родившись в польском Белостоке в 1923 году и накануне войны оказавшись в советской Москве, Эстер испытала все — репрессии и ссылки родных, государственный и бытовой антисемитизм, голод, войну. Она помнит оттепель и застой, обещания и разочарования перестройки, помнит жизнь страны. Но на первом месте для нее стоит жизнь человека с ее горем и радостью, всегда идущими рядом. Книга Эстер Гессен — важный и ценный документ эпохи, которая еще не закончилась.

Белосток — Москва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ну и с деньгами в нашей семье было туго. Правда, отец, знакомый с бухгалтерским делом, устроился главным бухгалтером на обувную фабрику, да и мама работала в школе, но цены уже тогда были у нас советские, а это значило, что те, кто не воровал, едва сводили концы с концами. А мои родители воровать почему-то не умели. Неудивительно, что в Москве я была одной из немногочисленных студентов нашего института, живших на одну стипендию. Родители могли, да и то с превеликим трудом, присылать мне деньги только на посылки, я же, со своей стороны, старалась их заверить, что стипендии мне вполне хватает, что было чистейшим враньем.

Разделавшись с «классовыми врагами» и беженцами, власти принялись за политические партии. Первыми жертвами стали бывшие члены партий, казалось бы, идеологически близких коммунистам, — Польской социалистической партии (ППС) и еврейского «Бунда». Я до сих пор не пойму, почему социалисты — польские и еврейские — казались властям самыми опасными. Но это было так.

Схема действий оставалась прежней: партийцы попадали в тюрьму, а члены их семей — в ссылку. Я в то время как раз закончила школу, получила аттестат зрелости, и мы с родителями стали думать, что мне делать дальше. Мама не хотела, чтобы я уезжала из дома, но отец, который не сомневался, что как деятель сионистской партии он рано или поздно попадет за решетку, настаивал на том, чтобы я ехала учиться. Причем как можно скорее и как можно дальше от Белостока. Ну и разумеется, наш выбор пал на Москву, хотя должна сказать, что из нашего города туда поехало лишь три или четыре человека. Прежде всего из-за русского языка, которого, в сущности, никто не знал — весь этот год, как я уже писала, нас учили белорусскому; у меня аттестат и то был на белорусском языке, с отметкой «по беларуской мове выдатна», что значит «отлично». Большинство тех, кто хотел учиться дальше, пытали счастья во Львове или в Минске. Ну а мне подвернулся в библиотеке московский справочник для поступающих в высшие учебные заведения, а поскольку способности и интерес у меня были прежде всего к гуманитарным наукам, то я подыскала себе там Институт философии, литературы и истории, сокращенно ИФЛИ. Мой выбор был совершенно случайным, просто в списке специальностей литературного факультета там значилась романо-германская филология. Я понятия не имела, что ИФЛИ — один из лучших и самых престижных институтов не только в Москве, но и во всей стране и что конкурс на поступление там очень большой.

От нас нельзя было ехать в Москву без пропуска, а для получения пропуска требовалось приглашение. Я послала на литфак ИФЛИ свой аттестат зрелости и приложила письмо (знакомый родителей, бывший эмигрант из России, помог мне справиться с этой задачей) о том, что хотела бы попробовать сдать приемные экзамены, но поскольку я родилась и выросла в Польше, то прошу меня освободить от письменного экзамена по русскому языку, которым я пока владею очень слабо. В ответ пришло извещение, что я допущена к экзаменам и должна явиться в институт не позднее 1 августа. Я из этого заключила, что на факультете пошли навстречу моей просьбе об освобождении от письменного экзамена, без труда оформила себе пропуск, купила билет и в последних числах июля, провожаемая взволнованными родителями и возбужденными подругами и друзьями, села в поезд. До Москвы с пересадкой в Минске добралась без приключений.

Москва, меня, разумеется, ошеломила. Я никогда не была в таком огромном городе, никогда не видела метро, на котором надо было ехать с Белорусского вокзала в Сокольники, где находился ИФЛИ, и не знаю, как бы я с этим справилась, если бы не дружелюбие прохожих. Это теперь ходят по Москве толпы иностранцев, которые внешним видом мало чем отличаются от местных жителей и на которых никто не обращает внимания. А тогда человек «из-за кордона» был редкостью, прямо-таки экзотическим явлением. К моему изумлению, оказалось, что, хотя одета я была более чем скромно, мой наряд так выделялся на общем фоне, что все узнавали во мне иностранку. Ну а когда вдобавок выяснилось, что я прескверно говорю по-русски, желающим помочь мне не было числа. Несколько человек разных полов и возрастов проводили меня до самых дверей института (на метро с пересадкой, а потом еще на трамвае). Там меня тоже встретили очень приветливо, дали направление в общежитие и поручили какой-то абитуриентке, приехавшей, как и я, из другого города, но, в отличие от меня, немного знавшей Москву, проводить меня туда.

В общежитии у меня завелись первые знакомые из числа советской молодежи. Это были абитуриенты из самых разных регионов страны, и, к своему огорчению, я узнала, что большинство из них пытается поступить в ИФЛИ уже не впервые — они сдавали приемные экзамены во второй или даже в третий раз. В основном это были девушки, потому что юноши после первой неудачной попытки, как правило, попадали в армию. Новые знакомые прекрасно ко мне относились, водили меня на прогулки по городу, расспрашивали о нашей жизни (я рассказывала как могла на своем ломаном русском языке), говорили о своей. И что меня, выросшую в Польше, поразило — никто ни разу не поинтересовался моей национальностью. Ну а через пару дней начались экзамены. Первый, по английскому языку, я сдала с блеском, приведя экзаменаторшу в полнейший восторг, поскольку уровень преподавания иностранных языков в советских школах был, как я убедилась впоследствии, ниже всякой критики и не шел ни в какое сравнение с польскими гимназиями. Следующим был экзамен по литературе. Принимал его доцент ИФЛИ по фамилии Белкин. Я, заикаясь на каждом слове, объяснила, что среднее образование получила в Польше, где программа по литературе была совсем другая, нежели в СССР, и поэтому с русской литературой я знакома весьма поверхностно. Белкин отнесся к этому с пониманием и задал мне вопрос по Шекспиру. Я начала отвечать, но через несколько минут Белкин меня перебил, сказал, что почти меня не понимает и что если я знаю немецкий, то могла бы отвечать по-немецки. Я сказала, что знаю английский, но его, в свою очередь, не знал Белкин. Тут я вспомнила свой опыт с немецкими офицерами и предложила, что буду отвечать на идише, который ведь очень похож на немецкий. Белкин согласился, и в течение нескольких минут я рассказывала о «Гамлете» на идише. Тут Белкин перебил меня снова, спросив, не знаю ли я случайно иврита. Я ответила, что знаю. Тут он сказал: «Представь, я изучал иврит примерно четверть столетия назад, до революции, знал его тогда довольно прилично, мне интересно, все ли я позабыл. Попробуй отвечать на иврите». Дальше все пошло как по маслу, и спустя полчаса я вышла в коридор с отметкой «отлично». И эта пятерка оказалась не единственным результатом моего столь оригинального экзамена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: