Елена Егорова - Детство Александра Пушкина

- Название:Детство Александра Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Орува»30433eff-4aaa-11e3-a335-0025905a0812

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9903866-2-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Егорова - Детство Александра Пушкина краткое содержание

Новая книга члена Союза писателей России Елены Егоровой адресована детям от 8 лет и взрослым. Серия рассказов о детстве А. С. Пушкина уникальна тем, что представляет собой первый опыт живого художественно – документального повествования, полно и достоверно отражающего жизнь юного гения и его семьи в 1799–1811 годах.

В книге учтены все известные факты биографии Пушкина и людей, окружавших его в детстве, особенности быта разных слоёв общества в начале XIX века. Широко использованы фольклорные материалы, относящиеся к описываемой эпохе и местам детства великого поэта, воспоминания его современников, гипотезы авторитетных пушкиноведов. Художественный вымысел в книге используется для «реконструкции» событий, сведения о которых неполны или отрывочны. В его основе лежит многолетнее глубокое изучение автором произведений и писем А. С. Пушкина, научных статей и архивных материалов.

Изюминка книги – иллюстрации юных художников из разных регионов России, победителей и лауреатов открытого конкурса «Наш юный Пушкин».

Второе издание книги дополнено небольшой поэмой «Святочные сказки Арины Родионовны», в основе которой лежат два сказочных сюжета, записанных А. С. Пушкиным в январе 1825 года со слов няни А. Р. Яковлевой, но не использованных им самим.

Детство Александра Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уже небесного коснулось солнце края,

И луч его вдали бледнеет, догорая;

Покровом вечера окутан небосвод,

В блестящую ладью сейчас луна взойдёт;

И щедрая рука благоприятной ночи

Повсюду сыплет мак, смежая смертных очи;

Увядшая трава, за день опалена,

Прохладой первою росы оживлена.

«Дорида, поспешим в приют уединенья,

Где в тишине земля не ведает волненья;

Дыханием цветов там воздух напоён,

И безмятежный мир вкушает сладкий сон…»

Когда Саша дочитал стихотворение, князь как раз кончил писать и спросил:

– Тебе понравилась эклога?

– Да, очень красивые стихи, Ваше сиятельство.

– Что ж, пройдём в библиотеку.

Библиотека занимала большой зал с камином на первом этаже и светлую просторную комнату на втором этаже, куда и повёл князь Сашу. Высокие шкафы были плотно заставлены книгами на разных языках. На мальчика это хранилище человеческой мудрости произвело сильное впечатление. У него глаза загорелись от обилия фолиантов и небольших томиков. Голицын предложил ему выбрать что-нибудь, рекомендовав несколько книг. Саша взял «Оды» Горация и на первом этаже – том комедий Дениса Фонвизина. Попрощавшись с князем и поблагодарив его за книги, мальчик вышел в сад, присел на скамейке у пруда и принялся читать, забыв обо всём на свете. Он и не заметил, как подошла Оля.

– Сашка, что там у тебя за книги?

– Вот, смотри: Гораций и Фонвизин. Князь дал. Библиотека у него – о – о! От пола до потолка – всё книги, книги, книги. Много тысяч книг.

– И мы тоже тут сядем почитаем.

Сестра попробовала увлечь чтением Анночку и Николеньку, но тем хотелось побегать, а толстые тома казались скучными.

«Как им только не надоест без конца играть в догонялки!» – подумал Саша и снова погрузился в «Оды» Горация.

В Захарове он полюбил читать в уединении, сидя на полукруглой скамейке под липой или у склонённого над речкой Площанкой дуба и обдумывать прочитанное, глядя на прозрачные струи воды и наблюдая за порхающими над ними синекрылыми стрекозами.

Вспоминая эти дни в годы юности, поэт написал проникновенные стихи:

В младенчестве моём я чувствовать умел,

Всё жизнью вкруг меня дышало,

Всё резвый ум обворожало,

И первую черту я быстро пролетел…

Олины именины

Именины Оли, которые отмечались 11 июля, в 1807 году пришлись на четверг. Службы в Вязёмах не было, и Пушкины поехали в Саввино – Сторожевский монастырь.

Детей подняли пораньше, чтоб успеть к литургии. Веяло приятной утренней прохладой, хотя день обещал быть жарким. По холодку въехали в Звенигород, раскинувшийся на берегах Москвы – реки, которая здесь гораздо уже, чем в первопрестольной. По левому берегу потянулись городские постройки: каменные особняки, двухэтажные деревянные купеческие дома на каменном основании с лавками и магазинами. На правом берегу виднелись избушки, крытые соломой и огороженные плетнями, как в деревне. Дорога к монастырю лежала по холмистому левому берегу мимо древнего собора Успения на Городке, маковка которого едва виднелась за густой зеленью деревьев. Пока ехали, Марья Алексеевна рассказывала детям о монастыре:

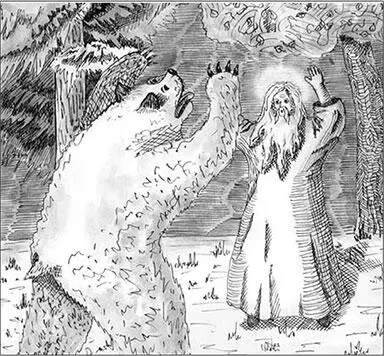

«Давным – давно, лет четыреста назад, здесь росли дремучие леса, а на горе стоял высокий столб, с коего издалека сторожили неприятеля. Потому и прозвали гору эту Сторожей. Пришёл сюда преподобный Савва и основал Божью обитель. Узнав о его благочестивой жизни, потянулись к нему иноки. Сам князь Звенигородский Юрий Дмитриевич стал покровительствовать монастырю. На месте прежнего деревянного храма Рождества Богородицы построили каменный. Скоро, детки, вы его увидите. В этом – то храме преподобный Савва Чудотворец и упокоился. Сказывают, что царь Алексей Михайлович, батюшка государя императора Петра Великого, коему служил ваш прадед Ганнибал, охотился здесь на медведя. Ловчие да стремянные от царя отстали, а разъярённый зверь как раз вышел и угрожал государю неминучей погибелью. Оробел царь так, что и голоса не имел позвать на помощь. Тут вдруг предстал пред ним благолепный старец и отогнал медведя. Подивился государь, стал спрашивать старца, откуда он и как звать его. Старец ответил, что он из ближней обители и звать его Саввой. Поглядел царь в сторону монастыря, а старец тем временем скрылся. Поспешил Алексей Михайлович в обитель. Монахи, как увидали его, пришли в великое смятение. Царь спрашивает, который у них из старцев зовётся Саввой, а ему ответствуют, что нет никого с таким именем. Тут понял государь, что сам Угодник Божий преподобный Савва спас его от смерти, возымел особое усердие к обители и заново её отстроил…»

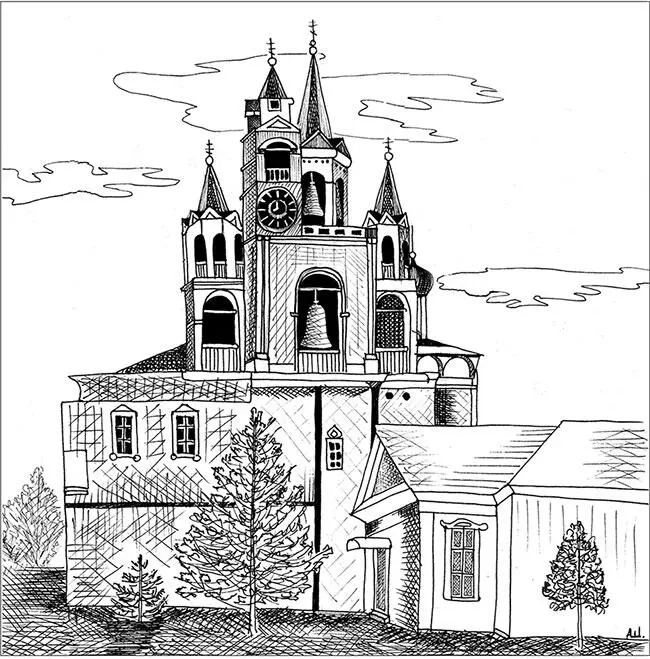

Тем временем дорога повернула от Звенигорода направо к горе Стороже. Раздался необыкновенно красивый звон благовестника, слышный во всей округе. Экипаж въехал в гору и остановился у Святых ворот. На службу собралось несколько купеческих и дворянских семей: день был будний, и большинство простого люда работало на сенокосах. Саша, Оля, Николенька, Марья Алексеевна и Надежда Осиповна перекрестились у ворот и вошли внутрь обители. Колокольный звон всё ещё раздавался с высокой многоярусной звонницы с четырьмя шатровыми башнями, на одной из которых были часы. Такой великолепной звонницы дети нигде не встречали.

– Ух, красотища! – вырвалось у Саши, когда стих звон.

– А чей вон тот сказочный теремок? – спросил Николенька, потянув бабушку к одноэтажным красным кирпичным палатам.

– Это, внучек, терем царицы Марьи Ильиничны Милославской, жены государя Алексея Михайловича. В нём поболе ста лет назад царевна Софья Алексеевна с малолетними государями Петром и Иоанном укрывались от стрелецкого бунта. А правее, смотри, дворец самого царя Алексея Михайловича. Теперь там настоятель обители владыка Августин живут, когда приезжают сюда.

– Как красиво купол золочёный блестит на солнце, переливается весь! – Оля указала на старинную церковь, стоящую на пригорке посреди монастырского двора. – Бабенька, это и есть собор Рождества Богородицы?

– Да, Олюшка. Там и преподобного Саввы гробница. Туда нам на службу.

– Дети, не отставайте, – мать первой направилась к церкви, крепко взяв за руку Николеньку.

Литургия в монастыре шла дольше, чем в Вязёмском храме, и отличалась особенной строгостью и благолепием. Стенописи и иконы старинного иконостаса были строгого византийского письма. Юные паломники причастились и поклонились мощам преподобного Саввы Сторожевского, покоящимся в серебряной гробнице под узорной бронзовой сенью с неугасимыми лампадами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: