Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

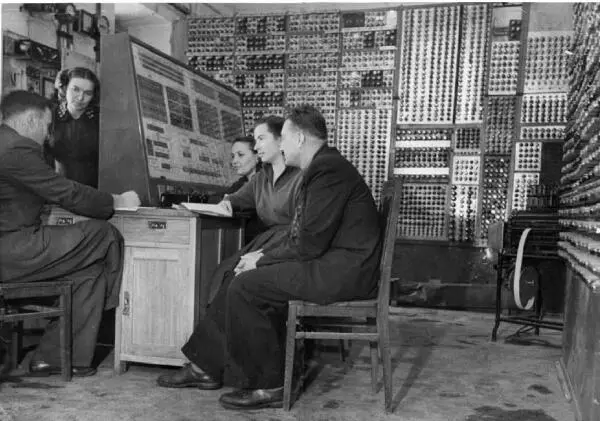

К этому стоит добавить, что из-за недостатка средств в МЭСМ устанавливались бытовые электронные лампы, которые выходили из строя гораздо чаще специально отобранных ламп «военной приемки», и приходилось идти на ухищрения для снижения количества отказов. Кроме того, системы охлаждения МЭСМ тоже были несовершенны (что неудивительно — все-таки первый опыт), и, по свидетельству Е. Шкабары и Л. Дашевского [1.9], в летние месяцы днем машину вообще приходилось выключать на несколько часов. О режиме и методах воспитания сотрудников лаборатории Бурцев вспоминает:

«Прежде всего мы знали, что Сергей Алексеевич может выполнить любую работу за нас. Так, зачастую, и бывало. Если кто-нибудь по молодости, увлекшись отдыхом, не выполнял тот или иной участок работы на этапе проекта, Сергей Алексеевич на следующий день приносил недостающую часть проекта, как ни в чем не бывало, и без единого упрека. Если кто-либо, уставши, засыпал за пультом создаваемой ЭВМ в процессе ее отладки (ночью довольно трудно работать на пределе эффективной работы, а отладка всегда велась круглосуточно), Сергей Алексеевич успешно подменял на время такого отдыха дежурного инженера или математика. Он приезжал в эти трудные периоды работы в 10–11 часов утра и заканчивал работу зачастую в 8 утра, передавая ее следующей смене с рассказом о том, что было сделано, чем, как он считает, хорошо бы заняться новой смене до его приезда. Запись в журнал была лишней, так как Сергей Алексеевич приезжал обратно на работу через 3–4 часа».

Еще раз напомним, что воспоминания Бурцева относятся уже к московскому периоду, когда работа и дом находились в разных местах, так что приходилось еще тратить время на дорогу. В Феофании же, где работа и жилье находились на соседних этажах, Лебедев, можно сказать, все время находился на работе. В редкие часы отдыха по утрам, по свидетельству З. Л. Рабиновича, он все равно был доступен «для решения различных вопросов, в том числе и не связанных с его работой на данном отрезке времени […] Когда он, проснувшись, отдыхал еще в постели за чтением книги Дюма (очень его любил), к нему можно было зайти и выяснить какой-либо острый вопрос».

Вот в таком режиме, менее чем за два года (считая с момента раздачи заданий сотрудникам лаборатории в начале 1949 года и до опытного пуска осенью 1950-го), была осуществлена постройка первой советской вычислительной машины, оказавшейся потом первой находящейся в эксплуатации ЭВМ во всей континентальной Европе [11] То есть исключая Англию, где в 1948–1949 годах успели построить первые две модели из так называемых «манчестерских компьютеров»: EDSAC в Кембриджском университете (запущена в мае 1949 года) и Manchester Automatic Digital Machine (MADM, известна так же, как Manchester Mark I, запущена в апреле 1949 года в Манчестерском университете). Манчестерской машине предшествовала экспериментальная разработка SSEM, построенная в 1948 году. Это были первые в мире компьютеры, исполненные по фоннеймановской архитектуре — с хранимой в памяти программой, как и МЭСМ. То есть английские конструкторы (среди которых был Алан Тьюринг) и Лебедев двигались одинаковыми путями — от макетного образца к рабочей машине (у Лебедева МЭСМ — БЭСМ). Правда, английская экспериментальная SSEM была вскоре разобрана, а МЭСМ доработана и еще много лет служила по назначению (см. далее).

. Параллельно шло проектирование, конструирование и изготовление машины. В августе — ноябре 1950 года была проведена комплексная отладка всей машины с пульта управления, а 6 ноября 1950 года произведен первый пробный пуск в ее макетном исполнении. В духе того времени это, естественно, было оформлено, как выполнение социалистических обязательств к официальному празднику 7 ноября — годовщине большевистской революции 1917 года.

Лев Наумович Дашевский и Екатерина Алексеевна Шкабара в своей книге «Как это начиналось» [1.9] описывают случай, произошедший во время отладки МЭСМ:

«Вначале все шло хорошо. Результаты машинного расчета во всех 20 двоичных разрядах полностью совпадали с теми, что были получены вручную (это вызывало бурю восторга всех присутствующих), но на восьмом отрезке обнаружилось совершенно незначительное расхождение, которого не должно было быть. Все должно было совпадать абсолютно точно. Многократные повторения расчетов ничего не изменили. Машина давала один и тот же результат, отличавшийся от ручного счета на одну единицу младшего разряда. Все немедленно „повесили носы“. Расхождений не могло быть. Один Сергей Алексеевич, который никогда не верил в „чудеса“, сказал: „Я сам проверю ручной счет до 9-й точки“. И проверил (при расчете в двоичной системе это была очень кропотливая и трудоемкая работа, но он ее никому не передоверил). Он оставил нас в сотый раз проверять расчеты машины, менять режимы, а сам удалился в другую комнату и аккуратнейшим образом в клетчатой ученической тетради выполнил необходимые вычисления. Расчеты продолжались целый день, а на другой он появился улыбающийся (что весьма редко бывало), очки были сдвинуты на лоб (что свидетельствовало об удаче), и сказал: „Не мучайте машину — она права. Не правы люди!“ Оказывается, он все же нашел ошибку в дублировавшемся ручном счете. Все были буквально потрясены и застыли в изумлении, как в заключительной сцене „Ревизора“. С. Г. Крейн и С. А. Авраменко бросились пересчитывать оставшиеся 24 точки, так как расчеты были рекуррентными и продолжать дальнейшую проверку при наличии ошибки в ручном счете было бессмысленно. Ее пришлось отложить на следующий день (это событие произошло в 2 часа ночи), и хотя многие энтузиасты не хотели ждать, Сергей Алексеевич не разрешил: „Надо же дать отдохнуть несколько часов машине. Пойдем и мы отдохнем. Завтра все будет в порядке!“ Так оно и было: утром были принесены новые расчеты, и машина их продублировала без всяких расхождений. Это была первая решенная нашей машиной реальная задача».

Группа сотрудников лаборатории за пультом МЭСМ, 1951 год. Слева направо: Л. Н. Дашевский, З. С. Зорина-Рапота, Л. А. Абалышникова, Т. Н. Пецух, Е. Е. Дедешко

Результаты опытной отладки МЭСМ были доложены Президиуму АН УССР и московскому руководству АН — Лебедев никогда не скрывал своих успехов от начальства. 4 января 1951 года макет МЭСМ демонстрировался приемной комиссии АН УССР. 15 января, уже вовсю погрузившись в работы по БЭСМ в Москве, Лебедев написал письмо в Президиум АН УССР с предложением ускорить работы в области вычислительной техники на Украине. Тем не менее, на постройку большой рабочей машины в Киеве денег не нашлось. Единственное, на что там были согласны — выделение средств на завершение работ по МЭСМ. Справедливости ради отметим, что позднее, еще до приезда в Киев В. М. Глушкова, в бывшей лаборатории Лебедева все-таки закончили еще одну машину: под руководством З. Л. Рабиновича в январе 1955 года заработала специализированная ЭВМ для решения систем алгебраических уравнений СЭСМ, идею которой также выдвинул С. А Лебедев. К приезду Глушкова была также почти закончена новая ЭВМ «Киев». Однако, как пишет Б. Н. Малиновский, «такое положение в Академии наук Украины и республике — непонимание и недооценка значения развития вычислительной техники — сохранялось все последующее десятилетие вплоть до появления В. М. Глушкова. Подтверждением этого может служить фраза из письма, посланного сотрудниками бывшей лаборатории Лебедева в ЦК компартии Украины в 1956 г.: „Положение с вычислительной техникой в республике граничит с преступлением перед государством…“». В числе подписавшихся был и сам Малиновский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: