Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По оценкам Института прикладной математики АН СССР, быстродействие М-10 на 64-разрядном формате превосходит БЭСМ-6 (48 разрядов) в 3,6–4,6 раза, ЕС-1060 — в 3–5,6 раза, ЭВМ «Эльбрус-1» (48 разрядов) — в 2,4 раза.

Разработки М. А. Карцева были основаны на новых технических решениях, опережавших свое время: страничная организация памяти, сочетание операций с плавающей и фиксированной запятой в М-2 (1952–1956 гг.), микроэлементная структура команд («модальности операций») в машине М-4 (1957–1959 гг.), магистральная («конвейерная») структура в М-4М (1962–1964 гг.), программно-перестраиваемая линейка синхронных процессоров, векторная структура, быстродействующая оперативная память 2-го уровня в М-10.

В многопроцессорной системе 4-го поколения М-13 впервые реализована аппаратура пооперационных циклов (обеспечивающая независимость программы от числа процессоров в системе), аппаратура сегментно-страничной организации памяти (перекрывающая возможности файловой системы), программно-управляемый периферийный процессор для операций типа преобразования Фурье, Уолша, Адамара, Френеля, вычисления корреляционных функций, пространственной фильтрации и т. п. Среднее быстродействие центральной части — до 50 млн операций в секунду (или до 200 млн коротких операций в секунду), внутренняя память — до 34 Мбайт, скорость внешнего обмена — до 100 Мбайт в секунду, эквивалентное быстродействие периферийного процессора на своем классе задач — до 2 млрд операций в секунду.

М. А. Карцев — автор фундаментальных теоретических работ по вычислительной технике (5 монографий, 55 статей и отчетов, 16 изобретений). Книги «Арифметические устройства электронных цифровых машин» (русское издание — 1958 год, позднее переиздавалась за рубежом), «Арифметика цифровых машин» (1969) заложили основы теории арифметических устройств; их выводы вошли в учебники. В последних монографиях «Архитектура цифровых вычислительных машин» и «Вычислительные системы и синхронная арифметика» (1978) практически впервые сделана попытка поставить на научную основу проектирование общей структуры ЭВМ и аппаратуры для выполнения параллельных вычислений.

М. А. Карцев — один из инициаторов развертывания в СССР работ по использованию достижений оптоэлектроники в вычислительной технике. Впервые в СССР в НИИ вычислительных комплексов была создана волоконно-оптическая система для многомашинного комплекса из шести ЭВМ М-10.

Трудовые достижения М. А. Карцева отмечены орденом Ленина (1978), орденом Трудового Красного Знамени (1971), орденом «Знак почета» (1966) и медалью «За доблестный труд». В 1967 году ему была присуждена Государственная премия СССР.

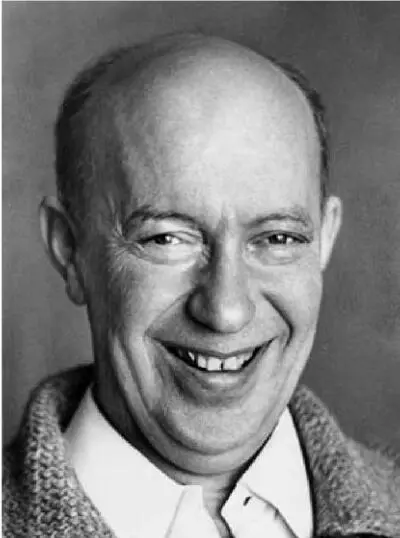

М. А. Карцев, 1980-е годы

В 1993 году Научно-исследовательскому институту вычислительных комплексов присвоено имя его основателя.

Рассказ о М. А. Карцеве я завершаю словами из письма его сына Владимира:

«Те немногие страницы, что я Вам посылаю, — это, конечно, гораздо меньше, чем заслужил отец.

Чем больше я думаю о нем, тем труднее мне ответить самому себе на вопрос, каким же он был. Несомненно, основным для него была его работа, но так же несомненно и то, что он достиг бы успехов и в ином деле, если бы судьбе было угодно заменить ему конструирование вычислительных машин на что-нибудь другое.

Отец очень ценил в человеке любой талант и умение, будь то способность решить теоретическую проблему или хорошо водить машину. К сожалению, очень часто ему приходилось общаться с теми, кто этими талантами не обладал, но от них зависела судьба его дела. В этих случаях многое приходилось ему брать на себя. Была и другая причина такого поведения отца. Однажды он прочитал мне вслух примерно такой эпиграф, предваряющий книгу по теории графов: „Узнав, что его собирается посетить тетушка, ковбой Джон развил бурную деятельность, и когда тетушка приехала, ее встретили обедом. Тетушка была удивлена только тем, что тарелки были прибиты к столу гвоздями. После трапезы Джон свистнул собак, они примчались и вылизали все тарелки. «Приучить вас прибегать к столу, — сказал Джон, обращаясь к собакам, — было не так просто. Но дело того стоило. Тетушка тотчас уехала». Прочитав эпиграф, отец добавил: «Руководитель каждого проекта должен быть готов к тому, чтобы выполнить его весь своими руками. Это не так просто, но дело того стоит!»“.

Как бы между делом отец читал лекции студентам-вечерникам (днем он был на работе) и также между делом стал профессором. Тогда мне казалось это естественным, я думал, что с возрастом все становятся профессорами. Как-то я все же спросил его, когда он готовится к лекциям. „Да я просто рассказываю студентам главу за главой из моей новой книжки“, — ответил отец. Действительно просто! Но и я был не лыком шит. „А что ты будешь делать, когда все главы кончатся, ведь книжка-то еще не дописана?“ — спросил я. „А к тому времени и курс кончится“, — отшутился отец. Больше вопросов у меня не было. А теперь их появляется все больше. Когда же отец успевал писать свои книги и статьи? Очень сомневаюсь, чтобы он мог хоть что-нибудь написать на работе.

Вот чего ему не надо было делать, так это „врабатываться“ в дело. Этот термин поймут многие люди творческих профессий, которым надо ловить вдохновение, чтобы взяться за перо. Он же писал книги в любую свободную минуту. Писал без черновиков. Рукопись сразу шла машинистке. Теперь уже никто не узнает, какой процесс предшествовал тому моменту, когда мысли переходили на бумагу, и действительно ли легко отцу писалось. У него не было хобби типа коллекционирования марок или строительства дачи. Наверное, в этом секрет того, что он постоянно был в форме и ему не надо было „врабатываться“: в какой-то мере создание книг и являлось его хобби.

Непрофессионализма отец не любил в любой области. Помню слова негодования, когда он собирал приемник из детского набора, в котором ни одна деталь не помещалась на отведенное ей место. Зато в преодолении трудностей, заслуживающих, на его взгляд, внимания, отец бывал безгранично терпелив. Когда отец занимался, он был удивительно спокоен.

Принимая экзамен у студентов, отец разрешал им приносить с собой любые книги. И уж конечно — я безгранично уверен в этом — он не требовал, чтобы они знали столько же, сколько он сам. И все же его экзамен не считали самым легким. Он требовал не запоминания информации, а понимания предмета. Многие ли могут похвастаться этим?

Интеллект отца остался в его разработках и книгах, работах его последователей, интеллигентность — только в памяти тех, кто знал его. Последнее качество делало отца более уязвимым в тех случаях, когда надо было договориться с власть предержащими или потребовать что-то. Без интеллигентности, как и без чувства юмора, не было бы того человека, которого мы все помним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: