Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Название:Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:БХВ-Петербург

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-3309-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Малиновский - Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники краткое содержание

Показано, что представляла собой советская отрасль информационных технологий в реальности, без преувеличений и излишнего самоуничижения. Сборник составлен из очерков, посвященных создателям отечественной вычислительной техники советского периода. Вы узнаете о том, что в СССР существовала довольно развитая компьютерная отрасль, обеспечившая научные и военные нужды государства, созданная совершенно самостоятельно и нередко превосходившая зарубежные достижения. Авторы прослеживают все этапы ее развития, от создания первых компьютеров до распада самой страны, и подробно разбирают причины сдачи завоеванных позиций.

Для широкого круга читателей

Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Производственный процесс был организован так. Все мы работали в одной комнате площадью около 60 кв. м, уставленной лабораторными столами, на которых находились полученные по протекции Соболева списанные осциллографы ИО-3 и источники питания УИП-1. Все прочее проектировали и строили сами — стенды для исследования и сортировки ферритов, диодов, проверки ячеек, блоков. Рабочий день начинался „зарядкой“: каждый сотрудник лаборатории* не исключая заведующего, получал пять ферритовых сердечников диаметром три миллиметра, предварительно проверенных на стенде, и при помощи обычной иголки наматывал на каждый пятьдесят два витка обмотки. Затем эти сердечники использовались лаборантами и техниками, которые наматывали на них обмотку питания и управляющие обмотки с меньшим числом витков (5 и 12 соответственно), монтировали ячейку на плате, припаивали диоды, проверяли кондиционность параметров, проставляли маркировку и личное клеймо контролера. Затем ячейки устанавливались в блоках (до 15 штук), и производился монтаж сигнальных и питающих проводов по монтажной схеме. Далее на стенде проверялась выполняемая блочком логическая функция (сумматор, дешифратор, распределитель управляющих импульсов того или иного типа…). Блочки устанавливались в блок, и проверялись функции, выполняемые блоком. Наконец, блоки устанавливались в стойку, выполнялся и проверялся межблочный монтаж жгутов. После этого, как правило, все работало, а если что-то не так, то обнаружить и исправить было сравнительно легко.

Внутри лаборатории функции распределялись так. Запоминающими устройствами занимались С. П. Маслов и В. В. Веригин, к которым позднее подключилась поступившая к нам Н. С. Карцева (жена М. А. Карцева, окончившая вместе с ним наш РТФ МЭИ); управлением внешних устройств занималась А. М. Тишулина, выпускница ЭВПФ МЭИ, выполнившая в нашей лаборатории дипломную работу по созданию устройства быстрого умножения. Дипломники из МЭИ, МВТУ, МИФИ, МИЭМ, Лесотехнического института и др. работали в лаборатории регулярно и немало делали, надеюсь, не без пользы для себя. В. П. Розин, окончивший физфак МГУ по ядерной физике, достался нам в качестве лаборанта, которому не находилось применения, однако он явился для меня надежной опорой в ответственнейшем деле бездефектного изготовления элементов, включая отбраковку ферритовых сердечников и диодов».

Постановлением Совмина СССР серийное производство ЭВМ «Сетунь» было поручено Казанскому заводу математических машин. Первый образец машины демонстрировался на ВДНХ. Второй пришлось сдавать на заводе, потому что заводские начальники при помощи присланной из Минрадиопрома комиссии пытались доказать, что машина (принятая Межведомственной комиссией и успешно работающая на ВДНХ) неработоспособна и не годится для производства. «Пришлось собственными руками привести заводской (второй) образец в соответствие с нашей документацией, — вспоминает Брусенцов. — И на испытаниях он показал 98 % полезного времени при единственном отказе (пробился диод на телетайпе), а также солидный запас по сравнению с ТУ по климатике и вариациях напряжения сети. 30.11.61 г. директор завода вынужден был подписать акт, положивший конец его стараниям похоронить неугодную машину».

Желания наладить крупносерийное производство у завода не было, выпускали по 15–20 машин и год. Вскоре и от этого отказались: «Сетунь» поставляли за 27,5 тыс. руб., так что смысла отстаивать ее не было — слишком дешева. Тот факт, что машины надежно и продуктивно работали во всех климатических зонах от Калининграда до Магадана и от Одессы и Ашхабада до Новосибирска и Якутска, причем, без какого-либо сервиса и, по существу, без запасных частей, говорит сам за себя. Казанский завод выпустил 50 ЭВМ «Сетунь», 30 из них работали в высших учебных заведениях СССР.

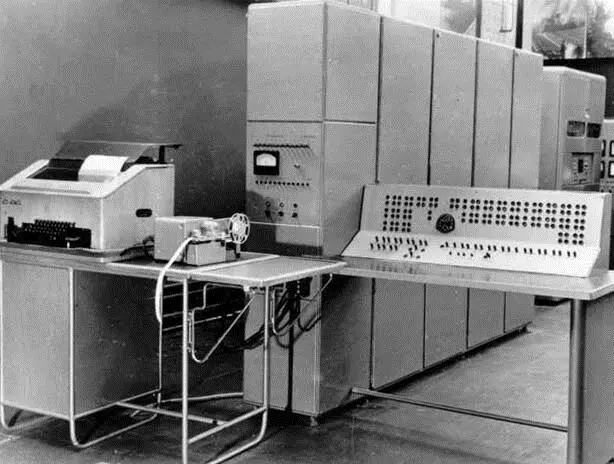

ЭВМ «Сетунь», серийный образец. ВДНХ, 1961 год

К машине проявили значительный интерес за рубежом. Внешторг получил заявки из ряда стран Европы, не говоря уж о соцстранах. Но ни одна из них не была реализована.

Из интервью Н. П. Брусенцова журналу «Upgrade»:

UP: Американский аналог «Сетуни» — это PDP-8, на которой тинэйджер Билл Гейтс составлял свои первые программы?

Н. Б.: Да. Кстати, интересно сравнить «Сетунь» и PDP-8. Процессор PDP-8 — восьмибитный. У «Сетуни» процессор в пересчете на биты был 30-битным. PDP-8 стоила 20 тысяч долларов без всякой периферии [72] Николай Петрович преувеличивает, но не намного: в начале 1970-х PDP-8 поставлялась в максимальной конфигурации почти за 15 тыс. долларов. — Прим. сост.

, только один процессорный блок. Считалось, что это рекордно низкая цена.

«Сетунь» стоила 27,5 тысяч рублей со всей периферией. Чехи считали, что могли хорошо продавать «Сетунь» в соответствии с рыночными ценами и получать порядка полумиллиона долларов прибыли с каждой машины. По их приглашению я ездил в Чехословакию, мне показали завод, который планировалось использовать для производства машины «Сетунь», — «Зброевка Яна Швермы». Этот завод, кстати, во время войны делал самые лучшие пушки для немецкой армии, вроде нашей ЗИС-3. Завод меня просто восхитил. Они уже приготовили для «Сетуни» магнитные барабаны, печатающее устройство, устройство ввода. В общем, все было готово для производства «Сетуни». И они мне задают вопрос: «Ну, когда же, наконец, мы получим документацию? Нам обещали еще в декабре, а ее до сих пор нет». А я молиться готов был на такой завод — настоящая высокая культура производства.

Когда я вернулся в СССР, меня вызвал референт Косыгина и попросил передать чешским товарищам, как тогда говорилось, что документацию на «Сетунь» они получат сразу после освоения крупносерийного производства этой машины в Советском Союзе. Но какое к черту крупносерийное производство, когда принимались все возможные меры, чтобы заморозить «Сетунь». Понятно, что тут не обошлось без ГКРЭ. Тот же самый Сулим был заместителем главного конструктора М-20. А с М-20 в КБ провозились 2,5 года, прежде чем передать ее на завод. Для «Сетуни» никакого КБ не дали — завод указан, езжайте и выпускайте. Хорошо В. М. Глушков предложил свое КБ за символическую плату в сто тысяч рублей, чтобы выпустить конструкторскую документацию.

UP: Сто тысяч рублей — это символическая плата?

Н. Б.: Ну конечно! Те 2,5 года, которые в КБ разрабатывали М-20, обошлись в десятки миллионов рублей. Что такое КБ того времени? Это несколько сот человек с высокой оплатой по первой категории и т. д. Позднее я узнал, что чехам говорили: все равно мы эту машину снимем с производства, так что вы ее не заказывайте. Вот так все и закончилось с «Сетунью». В начале 70-х нас из главного корпуса ВЦ переселили на чердак. «Сетунь», несмотря на то, что она была полностью исправной и загруженной задачами, через пару лет была уничтожена — ее разрезали и выкинули на свалку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: