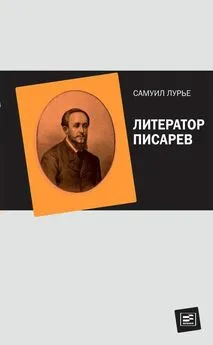

Самуил Лурье - Литератор Писарев

- Название:Литератор Писарев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Время

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-1180-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самуил Лурье - Литератор Писарев краткое содержание

Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…

Литератор Писарев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гимназический сторож в последний раз взмахнул колокольчиком, и музыка свободы раздалась в сердцах девятнадцати выпускников.

Назавтра Писарев уехал в родительское имение.

Стоит ли описывать деревенское лето? Всякий легко представит себе землянику в траве, и тающий в зените обрывок облака, и листву, на которой дрожат пятна света, отраженного рекой. Холстинковые платья барышень, кружевные зонтики; голоса в роще, завтрак на опушке, муравей бежит по скатерти, огибает серебряную солонку. Аукаются горничные девушки, обирая сумрачный малинник. И к вечеру будет гроза.

Все эти parties de plaisir, и купание в Зуше, и Куперов «Шпион», которого читают вслух, расстелив пледы под старинной липой. А качели в саду! А шахматы на террасе!

И Митя Писарев был счастлив. Он потолстел. Отпустила судорога, пропал пугливый осклаб смышленого карлика. Он снова был наконец-то дома, и все любили его: родители, сестры Вера и младшая, Катенька, и Роза. Мир сомкнулся вокруг, стало светло и безопасно.

Смысл и долг и цель жизни заключались, собственно, в том, чтобы так было всегда. И для этого Мите надлежало непременно и скоро добиться солидного положения в обществе, сделать карьеру, упрочить семейный бюджет.

Навестили благодетеля Николая Эварестовича в белоколонном его Истленеве. Благодетель был человек дальновидный, практический был человек. Он говорил, что раз уж нет у Мити склонности к военной службе, то поступать с чином четырнадцатого класса в какой-нибудь департамент и вовсе глупо. В лучшем случае годам к сорока получишь статского советника с окладом тысячи в три, а это не бог весть что, особенно в столице. А в провинции служить не всякий сумеет, — надо ох какие тонкости знать досконально. Тем более сейчас, в начале нового царствования, после проигранной кампании в Крыму. Неизвестно, что ждет впереди. Поговаривают о каких-то реформах. Так что если молодой человек желает продолжать образование — давай Бог. Учение нынче в чести.

Благодетель выразил готовность платить за Митю в университет. Лучшего и желать было нельзя. Прошлое съежилось стопкой учебников в теткином шкафу, будущность сияла эфесом студенческой шпаги. Правда, опять сквозила разлука; опять, словно в холодную воду, входить в жизнь, полную городского шума и чужих людей, — но лишь затем, чтобы, выбравшись на берег, никогда уже не покидать его.

Оставалось выбрать факультет.

«По математическому не пойду, потому что математику ненавижу, и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения… По естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики; юридический факультет сух… В камеральном факультете нет никакой основательности… Разве на восточный… Поехать при посольстве в Турцию или в Персию… жениться на азиатской красавице… привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере… Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой… Ну и Бог с ним! Значит — на филологический!»

Читатель знает, конечно, что в этом беглом повествовании прошло уже более половины жизни Дмитрия Писарева. Ему шестнадцать лет.

Он не любил еще никого, кроме родителей, сестер и худенькой строгой кузины; не интересовался ничем, кроме картинок, игрушек и авантюрных романов. Подолгу жил от родных вдалеке. Выказывал отличные способности, но часто скучал и плакал. Ходил к исповеди и не читал газет.

Очень скоро вся эта светлая половина жизни представится ему сплошной дремотой, оцепенением путника, подавленного набегающим, пронизывающим пространством. Писареву покажется, будто он проспал отрочество, как дорогу от Грунца до Петербурга, как урок в гимназии…

Глава вторая

СЕНТЯБРЬ 1856 — АВГУСТ 1857

Профессоры читали слишком громко. На первом курсе числилось всего двенадцать филологов. Один из них, впрочем, на лекциях не показывался. Звали его Всеволод Крестовский, он писал стихи, печатался, вращался в литературных салонах. В университете он появился лишь перед началом переходных экзаменов, весной.

Остальные первокурсники посещали занятия довольно усердно. Тем более что и лекций было всего двенадцать в неделю, и записывать их было не обязательно (не то что в Главном педагогическом институте!). Один Писарев вел, разумеется, тщательнейшие конспекты и школьническим прилежанием вызывал снисходительные усмешки соседей. «Рыженький, розовенький, с веснушками на лице, одетый с иголочки, он глядел вербным херувимчиком. Лекций он записывал бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках с розовыми клакспапирчиками. Всегда тихонький и кроткий, он имел вид не столько студента, сколько гимназиста третьего или четвертого класса», — впоследствии вспоминал однокурсник его Скабичевский.

Главными предметами были древняя история (профессор Касторский), теория языка и история древнерусской литературы (адъюнкт-профессор Сухомлинов), а также славянские наречия (академик Срезневский).

Касторский был бездарный смешной педант, Сухомлинов — посредственный ученый, но умелый лектор, а Срезневский — блестящий исследователь и требовательный преподаватель.

Студенты потешались над Касторским, уважали и побаивались Срезневского и аплодировали Сухомлинову.

«Я до сих пор помню, как он однажды, отработав специальный предмет лекции, начал говорить о величии знания вообще и вдруг заключил свою лекцию словами Беранже „L’ignorance, c’est l’esclavage, le savoir, c’est la liberté“ (невежество — рабство, знание — свобода). Нас так и подкинуло кверху, эффект вышел оглушительный…»

Известно, как действуют на новичков вступительные лекции. В самом монотонном изложении самого заурядного преподавателя слышится обещание и тайна. На вас обрушивается целый мир новых слов, и каждое кажется путеводным. Горстке ошеломленных недорослей толкуют о вещах, самого существования которых они не подозревали. В плохо протопленных аудиториях порхают заманчивые названия: Краледворская рукопись, Моление Даниила Заточника, Русская Правда. А сколько имен: Страбон и Гизо, Лютер и Маколей, Востоков и Кирилл Туровский…

Все это было увлекательно и лестно. Все хотелось узнать самому, из первых рук, с самого начала и по порядку. Но стоило ухватиться за что-нибудь, за любое название — и в руке оказывался кончик бесконечно длинной нитки, которую никак всю не размотать. У той же Краледворской рукописи была такая сложная и загадочная история, что человеческой жизни могло недостать на ее изучение…

Это все потом, потом. А пока что глаза щипало от восторга. И учиться было не в пример легче, чем в гимназии. Времени свободного открылась пропасть. Обнаружилось, что день велик и Петербург огромен. Европейский город, пятьсот тысяч жителей. До чего затейливо был он иллюминован второго октября, как раз в день рождения Писарева, — по случаю въезда государя (Александр II возвращался из Москвы, где проходили коронационные торжества)! Как славно было после лекций плечо в плечо с Ординым и Мостовенко (вчерашними одноклассниками, а теперь однокурсниками) пройтись по Невскому, по солнечной стороне, распахнув плащи так, чтобы виднелись синие воротники мундиров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)