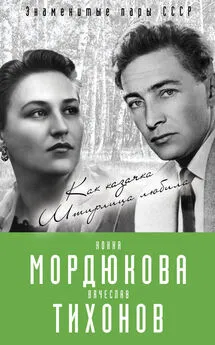

Наталья Тендора - Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада

- Название:Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6993-8719-9, 978-5-699-38719-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Тендора - Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада краткое содержание

Вячеслав Тихонов – целая эпоха в нашем кинематографе, символ благородства и настоящего мужского обаяния. Бог наградил его не только притягательной внешней красотой и врожденной статью, но и необычайным артистическим талантом, который он сумел превратить в высший пилотаж профессионализма и мастерства. Герои Тихонова в фильмах «Мичман Панин», «Дело было в Пенькове», «Война и мир», «Доживем до понедельника», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо» любимы зрителями не одного поколения.

Однако при всех своих знаменитых ролях и активной творческой жизни, сам Вячеслав Васильевич так и остался для многих загадкой…

Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что огромный пласт творческого наследия артиста составляют передачи радио и телевидения, в которых он читал военные стихи. Таких «поэтических тетрадей», думаю, накопилось немало в фондах Гостелерадио. Одной из самых любимых работ Вячеслав Васильевич называет цикл военных стихов Ильи Эренбурга, который он прочел в программе редакции литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Вот фрагмент одного из них – стихотворения «1941»:

…Но тогда на жадного врага

Ополчились нивы и луга.

Разъярился даже горицвет,

Дерево и то стреляло вслед.

Ночью партизанили кусты

И взлетали, как щепа, мосты…

Так как творчество Вячеслава Васильевича Тихонова всегда находилось под пристальным вниманием зрителей, они часто интересовались в письмах, на встречах и на концертах – какие роли ему бы еще хотелось сыграть в кино? Артист всегда старался идти в ногу со временем. Тихонов привык держать творческие планы в секрете, но однажды поделился со зрителями своей мечтой воплотить на экране образ современника, судьба которого вдохновила бы его на новый творческий взлет. Даже было названо конкретное имя. В начале 80-х это звучало так: «В кино хотел бы сыграть героя, образ которого был бы подсказан личностью Анатолия Васильевича Ржанова. О нем с трибуны III Всесоюзного совещания молодых кинематографистов ярко и очень интересно рассказал присутствующим заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного Комитета СССР по науке и технике, академик Г.И.Марчук. Ржанов – фронтовик в прошлом, а ныне руководитель одного из научно-исследовательских институтов, где трудится большой отряд видных ученых. Однажды он предложил в корне изменить программу и направление руководимого им учреждения, исходя из интересов государства, передовой науки. Ему лично, да и многим его сотрудникам такая коренная перестройка сулила немало хлопот…»

Гражданский долг велел Тихонову интересоваться именно такими людьми. Их он считал «источником подлинной конфликтности, настоящей драмы… во имя правильно понятого долга перед Родиной, народом». И был уверен, что любой из его коллег по актерскому цеху «мечтает воплотить на экране именно такой цельный и полнокровный образ героя-современника», не считая себя, в данном случае, «исключением из общего правила».

«Они сражались за Родину»

Начав свою биографию режиссера экранизацией рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», через несколько лет Сергей Бондарчук вновь решил вернуться к творчеству писателя. Так, в 1975 году вышла еще одна картина, созданная по роману Шолохова, – «Они сражались за Родину», соединившая воедино грандиозные по масштабу народные сцены, прежде всего – батальные с психологически разработанными характерами героев. На роль Николая Стрельцова Бондарчук пригласил Вячеслава Тихонова.

В основу сценария Бондарчук положил главы, написанные Шолоховым в пору войны. При подготовке экранизации пришлось сократить некоторые эпизоды; иную компоновку приобрела линия Стрельцова; тщательной режиссерской разработке подверглись сцены, в которых писатель не показывал, но описывал действие. Все события в фильме, как и в романе, должны были произойти в течение четырех дней.

Уже первые кадры фильма вводят зрителей в напряженную атмосферу жаркого и тревожного июля 1942 года. Отступление. Сто семнадцать бойцов и командиров жестоко потрепанного в последних боях полка уходят на восток, к Дону. Усталые, измученные лица, едва передвигаемые, шаркающие по каменистой дороге ноги, молчание. Там, на заходе солнца, осталась Украина, Донбасс, родные села, шахты, поселки. Вокруг голая каменистая степь. Ни кустика, ни деревца. Только жесткая, выжженная солнцем трава.

Когда Шолохов приступил к написанию романа, военная машина врага была еще очень сильна. Сопротивлялся он жестко. Никто не мог сказать, сколько месяцев или лет могла продолжаться оккупация наших земель. Но все верили в неизбежность победы, в торжество правого дела.

Исследователи творчества писателя часто сравнивали некоторые черты прозы Шолохова с Толстым. Эпический размах, свойственный обоим русским гениям, был близок и Бондарчуку.

Именно отступление, то есть пора «наших неудач и нашего срама», оказалась для Шолохова, а потом и для Бондарчука тем самым тонким и главным оселком (так Шолохов называл войну. – Н.Т .), на котором оттачивались чувства любви и ненависти, злости и уверенности, жажды боя и непременной победы. Встречаясь весной 1974 года с группой участников фильма «Они сражались за Родину», Михаил Александрович говорил: «Мы победили и потому имеем право говорить о месяцах отступления с той горечью, которую испытываем, вспоминая о тех временах. Я за то, чтобы в фильме все было правдиво до боли…» Эти слова писателя стали для всей группы словами напутствия и благословения. Через несколько дней начались съемки фильма.

Работа велась в 150 километрах от Волгограда, в тех местах, где тридцать с лишним лет назад происходили описанные в романе события. Их подсказал Бондарчуку сам Шолохов, знавший хутор Мелологовский, вид которого и прилегающего ландшафта полностью совпадают с описаниями степного хутора в романе. Природа тут скудная, земля каменистая, просторы широкие, местность пересекается степными балками, буераками, трава невысокая, цепкая, колючая. Именно эта земля, за которой не скроешься, не спрячешься, голая и выпуклая как школьный глобус, и стала тем местом, где человек оказался на виду – со всеми своими доблестями, недостатками, показным ухарством и скрываемой нежностью, думами и невысказанными печалями. Не было необходимости заново создавать приметы места действия, нужно было просто углубить, обновить сохранившиеся со времен войны полузаросшие окопы и воронки, убрать кусты, пожечь, хотя бы кусками, чересчур мирно зеленеющую траву.

Придонская степь стала в картине не только местом действия фильма. В картине благодаря замечательному искусству оператора Вадима Юсова и режиссера-постановщика она приобрела значение метафоры мира, в котором все живое – и человек, и травинка – борются за жизнь, тянутся к солнцу. Участники съемок работали в степи, жили на пароходе: зафрахтованный «Мосфильмом», он был превращен в гостиницу, расстояние от ночлега до съемочной площадки измерялось не километрами, как обычно, а несколькими десятками шагов. Точность выбора места съемок и строгость его оформления помогали актерам словно бы увидеть тогдашние бои, почувствовать себя солдатами, преодолев некоторое, вполне понятное, впрочем, несоответствие физического облика актеров 1975 года и тех, кто тут воевал в 1942 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: