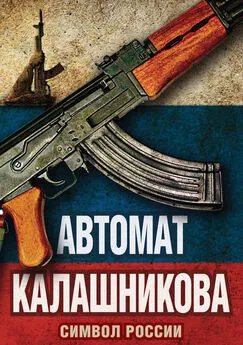

Елизавета Бута - Автомат Калашникова. Символ России

- Название:Автомат Калашникова. Символ России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0788-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елизавета Бута - Автомат Калашникова. Символ России краткое содержание

Советский конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников изобрел свой легендарный 7,62-мм автомат в 1947 году. В 1949-м АК-47 уже был на всех военных базах СССР. В конце ХХ века автомат Калашникова был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самое распространенное оружие в мире. Сегодня на 60 взрослых жителей планеты приходится по одному автомату Калашникова. По социологическим опросам, первое, о чем вспоминают иностранцы, когда их спрашивают о России, – это автомат Калашникова. За полвека своей истории АК-47 стал настоящей легендой. Как создается оружие? Как автомат стал символом России? На все эти вопросы отвечает книга Е. Бута «Автомат Калашникова. Символ России».

«Я никогда не создавал оружия для убийства, я создавал оружие для защиты». М. Калашников.

Автомат Калашникова. Символ России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1. Ружье-пулемет калибра 6,5 мм при стрельбе японскими патронами обладало большими преимуществами, чем оружие калибра 7,62 мм: меньшей отдачей и меньшим нагреванием ствола, большей легкостью и компактностью, на что влияли линейные габариты японского патрона, большей прочностью запирающего механизма и более рациональным устройством магазина на 25 патронов.

2. Все ружья-пулеметы Федорова предполагалось использовать в войсках Северного фронта, куда в основном и поступали 6,5-мм японские винтовки «Арисака», обеспеченные достаточными запасами боеприпасов.

3. Ружье-пулемет Федорова должно было положить первый камень в фундамент принятого еще до войны решения о переходе русской армии на новый малокалиберный бесфланцевый патрон с улучшенной баллистикой. Именно это мероприятие должно было послужить началу перевооружения российских вооруженных сил новым, более совершенным, чем в других армиях, стрелковым оружием.

1 декабря 1916 г. особая рота Измаильского полка была отправлена в действующую армию, в состав 9-й армии Румынского фронта. Рота имела на вооружении, помимо ружей-пулеметов Федорова, еще и 7,63-мм самозарядные пистолеты «Маузер» М1912, кроме того ее оснастили новейшими но тем временам приспособлениями: 20 оптическими прицелами и биноклями, приборами для стрельбы из-за укрытий, переносными стрелковыми щитами и штыками-кинжалами но образцу кинжалов кавказского казачьего войска. Так 1916 г. стал датой принятия на вооружение первого в мире ружья-пулемета (автомата), сконструированного русским оружейником В.Г. Федоровым.

Это было первое в русской армии пехотное подразделение, вооруженное легким автоматическим оружием. На Западном фронте в том же, 1916 г., одновременно с русской особой ротой появились подобные части и подразделения, но вооруженные другими образцами автоматического оружия – пистолетами-пулеметами и самозарядными пистолетами. Так, в итальянской пехоте были сформированы роты, вооруженные 9-мм пистолетами-пулеметами системы Ревелли «Виллар-Пероза» М.1915, а в кайзеровской армии – штурмовые группы – с 7,92-мм ручными пулеметами «Максим» MG.08/15 и 9-мм самозарядными пистолетами – «Парабеллум-Р.08» с длинным стволом и барабанными магазинами увеличенной емкости на 32 патрона.

Несмотря на то, что власти одобрили винтовки, массовое производство нового оружия застопорилось. Оружейный отдел ГАУ еще в марте 1916 г. признал целесообразным заказать одному из частных заводов 25 000 ружей-пулеметов и поручил заняться этим вопросом самому конструктору.

В распоряжении начальника ГАУ генерала А.А. Маниковского начальнику Сестрорецкого оружейного завода говорилось:

– Предписываю теперь же приступить к установке во вверенном вам заводе фабрикации автоматической винтовки системы генерал-майора Федорова, имея в виду нижеследующее:

1. Фабрикация винтовки должна сначала производиться полукустарным способом (подобно тому, как эта винтовка уже изготовлялась заводом в 1912–1914 гг.) и потом постепенно. По мере прибытия станков, переходить на машинный способ.

2. При установке машинной разработки частей автоматической винтовки разрешается заводу по его усмотрению особые соглашения на передачу разработки некоторых частей винтовки на другие казенные… или частные заводы.

4. С целью скорейшей установки фабрикации означенной … винтовки разрешается уменьшить подачу трехлинейной винтовки до 10 000 в месяц.

6. Расчет фабрикации должен вестись на 10 винтовок в сутки при полукустарном способе и 50 винтовок в сутки при машинном способе разработки.

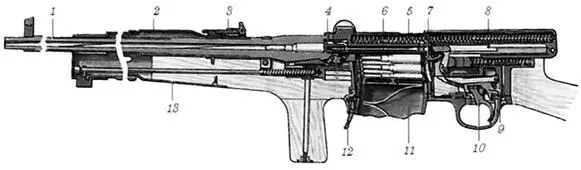

Автомат Федорова образца 1916 года калибра 6,5 мм

Положение частей и механизмов автомата в момент выстрела: 1 – ствол; 2 – ствольная накладка; 3 – прицел; 4 – патронник; 5 – ударник; 6 – возвратная пружина; 7 – курок; 8 – корпус; 9 – спусковой механизм; 10 – спусковой крючок: 11 – магазин; 12 – защелка магазина; 13 – ложа. Схема автомата Федорова

7. Для быстрой закупки потребных станков надлежит командировать в Англию и Америку опытное лицо для закупки на месте подходящих станков под руководством генералов Гермониуса и Залюбовского.

Сестрорецкий оружейный завод совместно с Ижевским сталеделательным приступили к работе по выпуску нового оружия Федорова. Политическая ситуация в стране складывалась не самым благоприятным образом. Тяжелая экономическая ситуация не позволила тогда приступить к выпуску оружия Федорова. Первоначальный заказ на 40000 шт. снизили до 15000, а затем и до 4000 штук.

Впоследствии было принято решение перевести выпуск оружия Федорова на другой завод. Артком ГАУ вел длительные переговоры с первым обществом ружейных и пулеметных заводов. Оружейное общество на тот момент имело контракт с датской фирмой на производство пулеметов «Мадсен». Оружейное общество противостоять напору Артком ГАУ просто не могло, поэтому спустя несколько месяцев был заключен контракт на производство 10000 автоматов «Мадсен» и 9000 пулеметов Федорова. Тем временем политическая остановка в стране все ухудшалась.

Лишь после революции 1917 года производство автоматов Федорова все-таки наладилось.

Масштабное производство ружей-пулеметов Федорова удалось организовать только после Великой Октябрьской социалистической революции. 2 января 1918 г. исполнительная комиссия при народном комиссариате по военным делам приняла решение, утвержденное председателем Особого совещания 3 января, о налаживании изготовления нового оружия в Коврове.

В феврале 1920 г. одно из ружей-пулеметов Федорова было доставлено Главкому Вооруженных Сил Республики С.С. Каменеву. В телеграмме от 06.02.1920 г. помощника Начальника штаба РВС Чрезвычайному уполномоченному по снабжению армии говорилось: «Главком, ознакомившись с ружьем-пулеметом системы Федорова, нашел его как с технической, так и с практической стороны крайне полезным, а посему просит принять меры к поднятию производительности этих ружей на заводе с тем, чтобы 300 ружей-пулеметов было изготовлено в наикратчайший срок».

Последние испытания автомата системы Федорова проводились в июле 1924 г. По их результатам комиссия постановила, что система «вполне приемлема для РККА». Отсутствие всех необходимых материалов, мерительного инструмента, оснастки и лекал привело к тому, что все автоматы пришлось изготавливать полукустарным способом. Вполне естественно, что это повлияло на качество продукции. Оружие давало многочисленные задержки при стрельбе, особенно при подаче патронов из магазина. Из войск постоянно шли рекламации на боевые качества автоматов. Наряду с этим, Артком ГАУ в связи с серьезными трудностями в снабжении боеприпасами принял решение о стандартизации качества 7,62-мм винтовочного патрона образца 1908 г. Это означало постепенное изъятие из войск образцов стрелкового оружия, в которых использовались иностранные патроны. В их число попадали и 6,5-мм автоматы системы Федорова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: