Лев Лурье - Без Москвы

- Название:Без Москвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БХВ»cdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-0752-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лурье - Без Москвы краткое содержание

Петербург и Москва – два российских мегаполиса, бывшая и нынешняя столицы, соревнование между которыми не прекращается никогда. Книга посвящена описанию петербургской «самости», того, что делает жителей города непохожими ни на москвичей, ни на провинциалов. Действия книги охватывают век между 1912-м и 2012-м годами: между городом Александра Блока, Павла Милюкова и Тамары Карсавиной и местом, где живут Василий Кичеджи, Роман Широков и Сергей Шнуров. От акмеистов до хипстеров: обычаи, персонажи, трагедии и комедии города «славы и беды».

Без Москвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

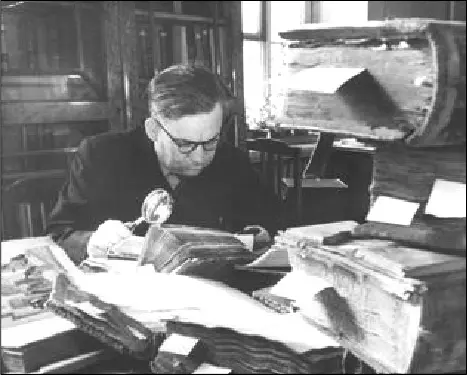

Настойчивость Малышева приносила свои плоды. В Пушкинском Доме он создал Древлехранилище, особое собрание древних рукописей. Появились ученики и последователи. С ними каждый год он отправлялся в археографические экспедиции. Три столетия староверы хранили свои книжные сокровища, скрывая от всего мира и не доверяя никому. Они открылись только этому простоватому на вид мужичку, потому что показался он им человеком дела и человеком призвания.

Глеб Маркелов, старший научный сотрудник Древлехранилища Пушкинского Дома: «Малышев как-то умел расположить этих людей к себе. Он нам завещал, и это было повсеместно принято, чтобы мы никогда не врали. Приезжали в какую-нибудь старообрядческую деревню и никогда не врали, что мы и кто мы. Мы говорили, что мы сотрудники Академии наук, занимаемся изучением старины, старых книг. И объясняли, почему мы их собираем, для пользы дела. Вот это понятие – польза дела – может быть, одно из основных понятий, которым руководствовались и старообрядцы в том числе. Для пользы дела можно отдать книгу».

В послевоенном Советском Союзе старина просто гибла. Она никому не была нужна. Церкви разрушены, поэтому никого не волновали ни иконы, ни древнерусские книги, ни утварь. И главным для Владимира Ивановича было спасти эти предметы умирающей деревни. А с середины 1960-х ситуация стала меняться. Появились московские собиратели с деньгами, фарцовщики, для которых икона или древнерусская книга была модным предметом или вещью, которая может быть обменена на конвертируемую валюту. Но Малышев и его экспедиция выигрывали у подпольных предпринимателей и в 1960–1970-е просто потому, что они знали предмет, знали, где искать, и главное – им верили.

Владимир Бударагин, заведующий Древлехранилищем Пушкинского Дома: «Часто мы оказывались на фоне заезжих собирателей, которые действовали по принципу: у тебя товар, а я купец. И эти не очень понимавшие суть вопроса люди частенько отправлялись за порог дома. И кого-то другого в этот дом уже не хотели пускать. Поэтому, в известной степени, здесь, конечно, знание бытовых особенностей жизни старообрядцев нам было необходимо».

Владимир Иванович Малышев. 1960-е годы

Русская гуманитарная наука ХХ века сделала два, несомненно, великих открытия – это берестяные грамоты и подлинный список «Жития протопопа Аввакума». Эта книжечка была написана протопопом и его соузником Епифанием в Пустозерской земляной тюрьме. Они ожидали сожжения на костре. У Епифания уже был урезан язык и отрублены пальцы на одной из рук.

Протопоп Аввакум – один из лидеров старообрядчества и главный противник реформы Никона – создал первый образец автобиографической прозы на русском языке. Его «Житие» – литературный памятник мирового значения.

Глеб Маркелов, старший научный сотрудник Древлехранилища Пушкинского Дома: «Он описывает совершенно немыслимые мучения, которые ему пришлось пережить, и он их не только переживал, но еще и с Божьей помощью преодолевал. То есть жизнь Аввакума – это образец нашей русской твердости. И во многом благодаря тому, что у раскола был такой великий вождь, как протопоп Аввакум, благодаря этому обстоятельству русское старообрядчество оказалось таким стойким».

Подлинный автограф Аввакума появился в Древлехранилище. Разыскать его удалось рижскому коллекционеру-старообрядцу Ивану Никифоровичу Заволоке. Единственный, кому Заволока решился передать бесценную рукопись, был Владимир Малышев. Рижский собиратель прекрасно знал Малышева и знал, что для него поиск текстов Аввакума был делом всей жизни.

Глеб Маркелов, старший научный сотрудник Древлехранилища Пушкинского Дома: «Первая экспедиция Малышева на Печору. Он ехал туда, совершенно не подозревая, что там такое. Но он знал, что там он может найти Аввакума. Рукопись “Пустозерский сборник”, которую подарил нам Иван Никифорович Заволока, это тоже была своего рода победа Малышева. Он искал Аввакума и все-таки нашел – вот главный итог его жизни».

Илья Серман, доктор филологических наук: «Он же говорил неофициально, что старообрядцы, если бы начальство разрешило, поставили бы в Пустозерске Аввакуму золотой памятник».

Владимир Иванович был крупным академическим ученым и одновременно человеком народной среды. Он вырос в маленьком районном городке Наровчат в Пензенской области и никогда не изменял тем обыкновениям, к которым приучился в детстве. Он любил слушать народный хор. Любил выпить в рюмочной и поговорить с соседями за столиком. И очень любил прийти в воскресенье в один из ленинградских скверов или парков, где тогда собирались деревенские люди и пели частушки, плясали, знакомились, танцевали. И он чувствовал себя абсолютно своим в этой среде.

Илья Серман, доктор филологических наук: «Он с академиком и дворником говорил одинаково. Для него не существовала иерархия чинов и положений, для него были только люди, в той или иной степени его интересующие».

Лидия Лотман, доктор филологических наук: «Наш чванливый директор с ним в машине куда-то за город поехал, и что-то стал директор говорить. Малышеву это очень не понравилось, и он сказал: “Поганый ты мужичонка, Николай Федорович!” А дальше, как ни в чем не бывало: “Останови машину!” И вышел посреди луга».

Начиная с 1949 года и до тех пор, пока позволяло здоровье, Малышев ежегодно возглавлял археографические экспедиции. Благодаря чему в Древлехранилище числились уже не десятки и сотни, а тысячи единиц хранения. Его пример вдохновлял. По всей стране стали организовывать группы по сбору древнерусских рукописей.

Лидия Лотман, доктор филологических наук: «Мы были в гостях у моей приятельницы, там же был Ираклий Андроников, такой потрясающий говорун и остроумный человек. И вот Ираклий рассказывал, как он организовал с пионерами поиск рукописей. Владимиру Ивановичу это не понравилось. Почему? Потому что он не любил игрушек, он любил всерьез».

В середине 1950-х сектор древнерусской литературы в Пушкинском Доме возглавил Дмитрий Сергеевич Лихачев – не только великий ученый, но и блестящий популяризатор науки. Последовавшие за этим десятилетия стали временем все возрастающего интереса к истории и культуре средневековой Руси. После выхода в свет фильма Тарковского «Андрей Рублев» Древняя Русь окончательно вошла в моду. То, чему посвятил свою жизнь Владимир Малышев, неожиданно оказалось остроактуальным.

Изучение древнерусской литературы в Советском Союзе – очень специальное дело. Духовные тексты – это седая старина. Здесь не надо цитировать классиков марксизма-ленинизма. Здесь вряд ли наградят Ленинской премией или премией Ленинского комсомола, зато занятие приятное, опрятное и честное. И поэтому в секторе древнерусской литературы у Д. С. Лихачева собрались люди исключительно квалифицированные и порядочные.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: