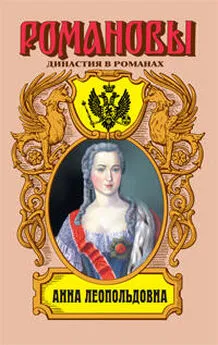

Игорь Курукин - Анна Леопольдовна

- Название:Анна Леопольдовна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03533-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Курукин - Анна Леопольдовна краткое содержание

Дочь немецкого герцога и московской царевны Елизавета Екатерина Христина навсегда покинула родной Мекленбург в трехлетнем возрасте, по воле царственной тетки поменяла веру и имя, став Анной Леопольдовной, и была выдана замуж за нелюбимого брауншвейгского принца. На короткий миг судьба вознесла принцессу на вершину власти. Будучи регентшей при двухмесячном сыне-императоре, она добросовестно старалась вникнуть в государственные дела и управляла огромной страной так милостиво, как никто ранее. Она была романтичной мечтательницей, любила читать, а недоброжелатели создали ей репутацию капризной, вспыльчивой, неряшливой и ленивой особы. Свергнувшая ее «сестрица» Елизавета Петровна постаралась оправдать переворот борьбой с «незаконным правлением» и вычеркнуть из истории имена соперницы и ее сына.

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе исследований, мемуаров и архивных документов, восстанавливает историческую справедливость и дает возможность ее героине занять подобающее место в череде знаменитых современниц.

Анна Леопольдовна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Официальные документы и донесения послов позволяют говорить о сложившемся при новой императрице «совете одиннадцати», куда вошли и деятели прежних правительств — И. Ю и Н. Ю. Трубецкие, А. М. Черкасский, А. И. Ушаков, опытные придворные Н. Ф. Головин, А. Б. Куракин, А. Л. Нарышкин, и елизаветинские выдвиженцы — только что возвращенный из ссылки А. П. Бестужев-Рюмин, старый петровский генерал Г. П. Чернышев, фельдмаршал П. П. Ласси, генерал B. Я. Левашов 459. Это была временная комбинация: в кругу вельмож выдвигались новые лидеры, прежде всего Бестужев-Рюмин. Ему был возвращен чин действительного тайного советника, в декабре он был назначен сенатором и вице-канцлером, а в марте 1742 года — заведующим почтой империи. Лесток занял пост лейб-медика с чином действительного тайного советника. Вслед за ними получили свои первые должности камергеров двора братья П. И и А. И. Шуваловы и М. И. Воронцов — им принадлежало будущее елизаветинского царствования.

Новому совету Елизавета поручила «иметь рассуждение как о Сенате, так и о Кабинете, и какому впредь правительству быть». Никаких проектов нового государственного устройства не требовалось. Воля императрицы была ясно выражена в «словесном указе» 2 декабря 1741 года: государство должно быть «возобновлено на том же фундаменте, как оное было при жизни» ее отца Петра I. В итоге вельможи (в их числе два кабинет-министра) осудили деятельность Верховного тайного совета и Кабинета, поскольку в этих учреждениях всем заправляли по своему желанию несколько лиц и помимо Сената утверждались важнейшие решения, законы «и протчее к вечности надлежащее». Присутствовавшие осмелились только просить «учинить обстоятельную сенатскую должность», то есть создать закон, определявший полномочия Сената 460.

Однако последовавший 12 декабря указ о восстановлении Сената эту просьбу не учел. Зато вместо упраздненного Кабинета министров восстанавливался Кабинет ее императорского величества — личная канцелярия монарха. Руководить его работой был призван старый слуга Петра I барон Иван Антонович Черкасов.

Елизавета отнюдь не спешила расставаться с деятелями прежнего режима. Сохранили свои посты канцлер А. М. Черкасский и ветеран «эпохи дворцовых переворотов» генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой, встречавший без единой опалы уже шестое царствование. Сомнения в лояльности последнего были; сохранился рапорт бывшего уфимского вице-губернатора Петра Аксакова, докладывавшего новой императрице: «Вашего императорского величества всемилостивейшим указом от его светлости принца Гессен-Гоумбургского мне объявлено, не имею ли я подозрения на господина генерал-прокурора князя Трубецкого, на которой всеподданнейше нижайше доношу, что подозрения на него никакого не имею» 461. Не доверяли князю и гвардейцы: в 1743 году Преображенский солдат Евдоким Вицаков сообщил лейб-компанцам, что «злодей» Трубецкой «собирался з гранодерской ротою и хотел в Петергоф итить и государыню взять»; правда, впоследствии на допросе отговорился пьянством 462. (Ловкий царедворец пережил не только Елизавету, но и очередной переворот 1762 года, приведший к власти Екатерину II. Только перед смертью в 1767 году он раскаялся в том, что с его помощью многие не столь гибкие «персоны» потеряли в придворной борьбе честь, имущество и жизнь…) Заверения в высочайшей милости были даны и дяде Анны Иоанновны московскому главнокомандующему графу С. А. Салтыкову. «Безотлучно» состоял при императрице глава Канцелярии тайных розыскных дел А. И. Ушаков — необходимость его услуг была для Елизаветы очевидной, и 2 декабря она отменила уже состоявшееся назначение главного следователя империи в действующую армию.

Расправа над поверженными соперниками проходила во вполне традиционных рамках: опала министров сопровождалась устранением их «конфидентов». Были арестованы некоторые офицеры Семеновского и Преображенского полков (майоры И. Альбрехт, Н. Стрешнев, Н. Соковнин, В. Чичерин); другие, в том числе капитаны И. А. и Ф. А. Остерманы, М. Аргамаков, И. Путятин, были переведены в армию или отправлены в отставку. Их сослуживцы майоры П. Воейков, Ф. Полонский, Д. Чернцов, П. Черкасский уже 29 ноября получили приказы опечатать и описать имущество отца и сына Минихов, Головкина и Остермана, а наиболее ценные «пожитки» перевезти во дворец.

Первого декабря была образована комиссия по «описи пожитков и деревень» арестованных, а через два дня их движимое и недвижимое имущество было конфисковано. 12 декабря по делу арестованных «партизантов» бывшей правительницы была создана следственная комиссия во главе с А. И. Ушаковым и Н. Ю. Трубецким; в ее состав вошли также А. Б. Куракин, В. Я. Левашов, А. Л. Нарышкин и ряд других чиновников. Но еще 26 ноября Елизавета отдала первые распоряжения С. Ф. Апраксину о допросах Остермана и Головкина по наиболее интересовавшему ее вопросу о «проекте наследства» 463. Подчиненные арестованных (И. О. Брылкин, канцелярист И. Дронов) тут же доложили обо всех подготовленных по делу документах, и следователи располагали точной информацией о роли каждого из опальных вельмож в этом неудачном предприятии.

Головкин и Остерман признали свою вину, в чем Елизавета могла лично убедиться, присутствуя на допросах. Ее интересовали и поступавшие в адрес Анны Леопольдовны предостережения о заговоре, и организация слежки за ее собственным домом. Прочие обвинения (в подкупе со стороны иноземцев, «скрытии» завещания Екатерины I, предпочтении иноземцев при назначениях на должности и т. д.) носили откровенно риторический характер; как и годом ранее, когда шло следствие по делу о Бироне, результат был предрешен. Посланник Финч писал: «…следственная комиссия собирается для своих заседаний в самом дворце императрицы. Ее величество всегда сидит в покое рядом, откуда она всё может слышать, сама никому не показываясь, для того, чтоб (по ее собственным словам) помешать протекции или несправедливости». «Там поставили перегородку или ширмы, откуда, не будучи видимою, сама она может всё видеть, всё слышать и даже передавать тайно секретарю приказания, которых немедленно потребовали бы обстоятельства допроса», — передавал в Париж Шетарди. Впрочем, в состав комиссии под началом генерал-прокурора Трубецкого входили Ушаков, Куракин, Нарышкин, уже не раз участвовавшие в подобных процедурах.

Указ Сенату 13 января 1742 года предписал судить преступников; в реестр судей были при этом включены многие выдвиженцы «незаконного правления»: П. С. Салтыков, В. Ф. Hayмов, П. П. Воейков, Я. П. Шаховской. Уже через три дня был вынесен приговор. Миних был приговорен к четвертованию, Остерман, Головкин, Левенвольде, Менгден, Тимирязев — к «обычной» смертной казни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: