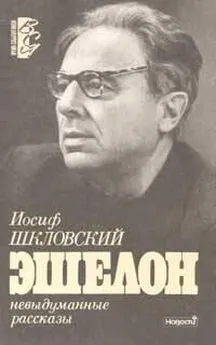

Иосиф Шкловский - Эшелон

- Название:Эшелон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Изд-во «Новости»

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-7020-0376-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Шкловский - Эшелон краткое содержание

И. С. Шкловский. Эшелон (невыдуманные рассказы). – М.: Изд-во «Новости», 1991. – 224 с. – ISBN 5-7020-0376-4.

Имя Иосифа Шкловского (1916-1985) – выдающегося советского астрофизика – хорошо известно и в Советском Союзе, и за его пределами. Однако эта книга – не научное исследование, а короткие новеллы-воспоминания. Все они свидетельствуют о незаурядной личности автора, его правдивости, честности, а зачастую и резкой бескомпромиссности позиции.

Эшелон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Потрясённый причиной сохранности этих древностей и сам чувствуя себя музейным экспонатом, я долго смотрел на золотые семисвечники и алтарные, шитые золотом покрывала. В музее никого, кроме меня, не было, и пожилая, высохшая немка давала мне соответствующие пояснения. Я спросил у неё, каково происхождение слова «голем», означающее гигантского робота, по преданию, изготовленного в XVI веке великим мудрецом, современником Тихо Браге, рабби Леви (см. неплохой чешский фильм «Пекарь императора», шедший у нас лет 20 тому назад). Немка стала что-то бормотать, мол, есть несколько версий, объясняющих происхождение этого слова, но точного объяснения нет. И в этот самый момент меня осенило – я понял происхождение этого загадочного слова! Из глубины памяти выплыла картинка из далёкого детства. Когда я по неловкости совершал мелкую «шкоду», например, разбивал чашку, мама, с досадой всплеснув руками, привычно обзывала меня: «Лэйменер гейлом!». Гейлом – вот оно в чём дело! Гейлом – это и есть таинственный «толем». На древнееврейском это слово обозначает: «идол». «Лэйменер гейлом» – буквально «глиняный идол» – часто применявшаяся в еврейских семьях резкая «дефиниция» для растяп и неуклюжих, всё портящих и ломающих. Конечно, для средневековых евреев творение рабби Леви смотрелось как предмет религиозного поклонения, как идол . С немкой я своими историко-филологическими изысканиями не поделился.

Вот какие мысли проносились у меня в голове, пока трамвай вёз нас, участников конгресса МАФ 1977 года, через всю Прагу.

«Пожалуй, она стала заметно хуже», – думал я. Впечатление, как от заброшенной стройки. Особенно портил городской пейзаж пражский аналог наших строительных лесов – ржавые тонкие трубы, оплетающие ремонтирующиеся здания. Было на этих стройках безлюдно и как-то очень неуютно. Любимая Староместская площадь тоже была вся опутана каркасами ржавых труб.

Как старый «пржак», я показал своим спутникам знаменитые часы на ратуше с выходящими из оконца апостолами, за которыми чинно двигалась смерть с косой. Потом в соборе мы долго стояли у могильной плиты, под которой лежит Тихо Браге. Однако знаменитой автоэпитафии: «Жил как мудрец, а умер как глупец» мы почему-то не углядели. Я объяснил происхождение этого грустного изречения (великий астроном смертельно заболел на придворном балу, постеснявшись своевременно сходить в туалет – сомневался, позволяют ли это придворные правила…). А потом мы пошли на старое еврейское кладбище. И тут только я обратил внимание на невыразимо-страдальческий вид одного из членов нашей группы – молодого, очень симпатичного Лёши Гвамичавы, ближайшего помощника Коли Кардашева по изготовлению космического радиотелескопа КРТ-10.

– Что с вами, Лёша? – спросил я.

– Зуб, – только и мог прошептать бедный парень.

Это надо же! Впервые выехал за границу – и такое невезение! Как же быть, неужели пропадать?

И вдруг меня осенила идея, которую я могу смело назвать великолепной! Мы как раз подходили к центральной части кладбища, где находился большой склеп рабби Леви. Я объяснил соотечественникам, чем был знаменит этот служитель древнейшего монотеистического культа.

– Есть поверье, связанное с могилой рабби Леви. Если изложить в письменном виде какую-нибудь просьбу, а записку сунуть в эту щель, – говорят, просьба исполняется. Не обратиться ли вам, Лёша, к рабби насчёт своих зубов?

Раздался смех. А Лёша только спросил:

– На каком языке лучше писать – на русском или на грузинском?

– Пишите на грузинском. Полагаю, что это будет единственная записка на столь необычном для средней Европы языке, поэтому она сразу привлечёт к себе внимание тени великого каббалиста.

Лёша вырвал из блокнота листок и стал что-то писать, после чего присоединил свою писульку к сотням бумажек, буквально выпиравших из щели склепа. Мы же все пошли дальше, к синагоге, стены которой покрыты каллиграфически выполненными фамилиями 147 000 чешских евреев, уничтоженных немецкими фашистами. Эту титаническую работу проделал один сошедший с ума художник, у которого в газовых камерах лагеря Терезин погибла вся семья. Увы, значительную часть надписей смыла непогода; дало себя знать и естественное разрушение – особенно в нижней части стен…

Вдруг я почувствовал, что в моей чуткой аудитории что-то изменилось. Я не сразу понял, в чём дело. До меня смысл случившегося дошёл только тогда, когда я увидел сияющие глаза Лёши, смотревшие в сторону от того невесёлого места, где мы были.

– Что, Лёша, перестал болеть зуб? – уверенно спросил я.

– Как рукой сняло. Это случилось внезапно, пять минут назад.

Вот какое чудо сотворил почтеннейший рабби! Десять дней шёл конгресс, мы с Лёшей вместе сделали доклад по КРТ, выступали в многочисленных дискуссиях. Лёша всё это время был как огурчик. Конгресс кончился, и мы все на пражском аэродроме ожидаем посадки на наш ИЛ-62.

И тут ко мне подходит Лёша – и такой жалкий, что смотреть на него было невыносимо.

– Зуб, – простонал бедняга.

– Ничего не попишешь, Лёша. Чары рабби Леви на территорию международного аэропорта не распространяются. Единственное, что я могу вам посоветовать, – прямо из Шереметьева поехать в поликлинику.

Так он и сделал. Это подлинная история, случившаяся в славном городе Праге 28 сентября 1977 года в присутствии дюжины свидетелей. Полагаю, что её можно объяснить в рамках современной медицинской науки (самовнушение и пр.). А впрочем, бог его знает…

ПАРИЖ СТОИТ ОБЕДА!Пожалуй, самые счастливые годы в моей жизни – 1966-1968. Начну с того, что 1 июля 1966 года, в день своего пятидесятилетия, я был (с пятой попытки) выбран в Академию наук. После безвыездного сидения (18 лет!) меня наконец-то стали пускать за границу на предмет общения с себе подобными. За один только 1967 год я побывал: зимой в Америке, в мае в Париже (боже мой, это была моя первая поездка в город, лучше которого нет на свете!), а в августе в Праге – на международном астрономическом конгрессе, где было столько незабываемых встреч! Казалось, после длительного анабиоза жизнь стала расстилаться передо мной ковровой дорожкой. И вдруг, уже на самом излёте этого удачнейшего года, я оказался в больнице Академии наук. Но счастливая полоса тянулась за мной, как шлейф, – мне и в больнице с моим первым инфарктом было хорошо и – я не боюсь этого сказать – весело! Меня – слабого и беспомощного – любили хорошие люди, и я это остро чувствовал. Ко мне приходило много друзей, может быть, даже слишком много! Особенно когда я пошёл на поправку. Неожиданно среди моих знакомых оказалось немало инфарктников, и все они наперебой давали советы и рекомендации касательно моего постинфарктного существования. Увы, советы эти отличались однообразием и всегда начинались приставкой не . Слушая это обилие запретов, я приходил в отчаяние и понимал, что жизнь кончилась. К счастью, я ошибался.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Лысенко - «Чёрный эшелон» [Повесть]](/books/1084484/leonid-lysenko-chernyj-eshelon-povest.webp)