Алексей Карпов - Юрий Долгорукий

- Название:Юрий Долгорукий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:5-235-02867-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Карпов - Юрий Долгорукий краткое содержание

Вниманию читателей предлагается первая полноценная биография князя Юрия Владимировича Долгорукого (ум. 1157). Он вошел в историю не только как основатель Москвы, но и как выдающийся политик и государственный деятель своего времени, создатель Суздальского княжества — государственного ядра будущей Великороссии. Личность князя и его многообразная деятельность — взаимоотношения с другими князьями, войны, церковная политика, строительство городов, дипломатические контакты с Византией и Степью — прослеживаются автором на основании скрупулезного анализа сохранившихся источников.

Юрий Долгорукий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так закончилась эта война. Мстислав вернулся к Суздалю и оттуда отправился в свой Новгород. Он вез с собой останки брата Изяслава, первоначально погребенного в муромском монастыре Святого Спаса. Перенесенные в Новгород, они были положены в соборной церкви Святой Софии.

Одним из итогов этой войны стал созыв Любечского съезда князей осенью 1097 года. Принятая на нем знаменитая формула: «кождо да держить отчину свою» — стала основой всего политического устройства Руси. В соответствии с этой формулой подтверждались отчинные права Мономаха не только на Переяславль, но и на Ростовскую и Суздальскую землю.

Ростов, куда был направлен Юрий, — один из древнейших городов Руси. Летопись впервые упоминает о нем под 862 годом — в знаменитой легенде о призвании варягов. Назван Ростов и в тексте договора, заключенного с греками князем Олегом Вещим в 907 году, — причем в числе тех городов, где сидят на княжении «великие князья», подвластные Олегу.

Здесь находился древний центр мерян — финно-угорского племени, вошедшего в состав Древнерусского государства. Вплоть до XII—XIII веков в Ростове существовал особый «Чудской конец» — квартал города, заселенный «чудью» — мерянами. Но, судя по названию, Ростов возник преимущественно как славянский город.

Вскоре после Крещения Руси, в 90-е годы X века, князь Владимир Святославич направил на княжение в Ростов одного из своих старших сыновей — Ярослава. Затем, когда Ярослав был переведен в Новгород, его место занял святой Борис.

По завещанию Ярослава Мудрого (1054 год), Северо-Восточная Русь («Ростов, Суждаль, Белоозеро, Поволожье») досталась Всеволоду {5} 5 Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подг. А.Н. Насонов. М.; Л., 1950 (далее: НПЛ). с. 469, 160.

. Какое-то очень короткое время здесь княжил и Владимир Мономах. Однако в течение почти всего XI века Ростовская земля не имела своего князя.

Правда, Ростов был центром самостоятельной епархии, возникшей, как можно думать, еще в первой половине XI века (точное время ее образования неизвестно). Это была прежде всего миссийная епархия, предназначенная для проповеди Слова Божия среди инородной Руси. Дело это было очень трудным. Известно, что первые ростовские епископы — Феодор и Иларион — вынуждены были покинуть Ростов, не стерпев закоренелого язычества его обитателей. Подлинным просветителем Ростовской земли стал святитель Леонтий, деятельность которого пришлась на 50—60-е годы XI века. Житие Леонтия рассказывает о том, с какими трудностями столкнулся святой, поучая людей в христианской вере. В конце концов язычники «устремились… на святую его главу, помышляя его изгнать и убить». Епископ Владимиро-Суздальский Симон, один из авторов Патерика Киево-Печерского монастыря, сообщает о гибели епископа от рук язычников: «Его же невернии много мучивше, бивше (убили. — А. /Г.), и се третий гражданинь бысть Рускаго мира… венчася от Христа, его же ради пострада» {6} 6 Патерик. с. 102. Житие святого Леонтия ничего не знает об этом и сообщает о преставлении святителя «с миром» (Сказание о Леонтии Ростовском // Древнерусские предания (XI—XVI вв.) / Сост. В.В. Кусков. М., 1982. с. 125—129; подг. текста и пер. Г.Ю. Филипповского).

. С закоснелым язычеством местных жителей пришлось столкнуться и преемнику Леонтия на ростовской кафедре святителю Исайе, умершему после 1089 года. Но и в XII, и в первой половине XIII века часть жителей Ростова по-прежнему открыто поклонялась языческим богам. Из Жития еще одного ростовского подвижника, преподобного Авраамия, основателя ростовского Богоявленского монастыря, узнаем о том, что в Ростове, на «Чудском конце», стоял идол языческого бога Велеса. По преданию, Авраамий сокрушил его тростью святого Иоанна Богослова и основал на этом месте православную обитель {7} 7 Повесть о водворении христианства в Ростове // Древнерусские предания. с. 130—141 (подг. текста и пер. В.В. Кускова).

. Княжеская власть по возможности не вмешивалась в религиозную жизнь местного населения, особенно неславянского, играя роль своего рода гаранта социальной и религиозной стабильности и обеспечивая относительно мирное сосуществование язычников и христиан.

В исторической литературе распространено мнение, согласно которому в 90-е годы XI века, при Владимире Мономахе, ростовская кафедра была закрыта и возобновлена лишь к середине следующего столетия {8} 8 См., напр.: Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХII вв. СПб., 1913. с. 309-310, 324.

. Однако это едва ли так. Во всяком случае, епископ Симон определенно называл среди епископов — постриженников киевского Печерского монастыря, суздальского (ростовского?) епископа Ефрема, который, судя по упоминанию летописцев, был современником и сотрудником князя Владимира Всеволодовича и вместе с ним принимал участие в строительстве церквей в Суздале {9} 9 См.: Патерик. с. 103; ПСРЛ. Т. I. Стб. 238, 445. (Обыкновенно считают, что в летописи идет речь о переяславском митрополите Ефреме, в ведении которого находилась Ростовская епархия и который и занимался здесь церковным строительством. Но епископ Симон определенно знает обоих владык, и едва ли он, постриженник Печерского монастыря, мог их перепутать.) В позднейших списках ростовских владык XV—XVI вв. (см.: ПСРЛ. Т. 9: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М., 2000. С. XXII) Ефрем занимает место между Исайей (ум. после августа 1089) и Нестором (поставлен ранее сентября 1148).

. Оставался ли он на кафедре и в первые годы княжения здесь Юрия Долгорукого, неизвестно. Если оставался, то скорее всего именно его можно считать духовником юного княжича и его наставником в основах православной веры.

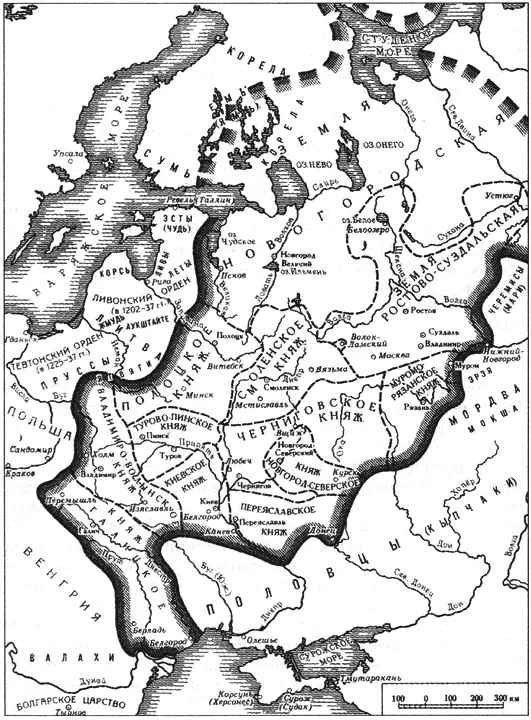

Карта 1. Общая схема русских княжеств XII века (по И. А. Голубцову).

Около 1095 года (или, может быть, несколько раньше) Владимир Мономах перевел в Ростов своего старшего сына Мстислава, княжившего в Новгороде. Однако ростовское княжение Мстислава оказалось очень недолгим. В самом начале следующего года он вернулся в Новгород, а вскоре последовали те события, о которых шла речь выше. Наверное, без особой боязни ошибиться можно предположить, что кровавая междоусобица в Ростовской и Суздальской земле, неожиданные претензии на нее со стороны князя Олега Черниговского, та легкость, с которой он захватил главные города края, а также обнаружившаяся возможность угрозы Новгороду со стороны Суздаля и Ростова и заставили Владимира Мономаха позаботиться о том, чтобы в Северо-Восточной Руси был свой собственный князь, его сын, пускай еще и ребенок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/books/564238/aleksej-karpov-vladimir-svyatoj-3-e-izdanie.webp)