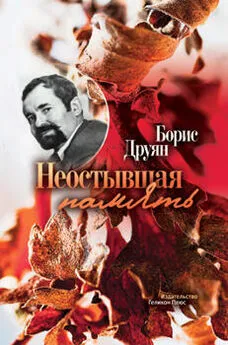

Борис Друян - Неостывшая память (сборник)

- Название:Неостывшая память (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-93682-856-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Друян - Неостывшая память (сборник) краткое содержание

Книга известного литератора, журналиста, редактора Бориса Друяна состоит из двух частей. Первая – автобиографическая повесть о военном и послевоенном детстве, о Школе юнг, о друзьях на флоте, в Ленинградском университете, о работе на целинных землях Казахстана и в Сибири.

Во второй части – невыдуманные рассказы о писателях и книгах теперь уже далекой эпохи застоя. «Биографии» книг были весьма разнообразны: у одних – счастливые, у других – трагические, поскольку дойти до читателя им было чрезвычайно трудно, а то и не суждено. Но все книги подстерегали общие опасности: беспредел цензуры и недремлющий взгляд партийных идеологов. Автор сумел рассказать о литературной жизни тех лет просто, занимательно и ярко.

Неостывшая память (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очень тщательно осматривали меня разные врачи, удивлялись худобе. Все шло хорошо, пока я не попал в руки глазного доктора. Он сказал, что у меня врожденная колобома левого глаза, а зрачок расколот надвое. Участь моя была решена, училище для меня было закрыто. С тяжелым сердцем вышел на улицу, где меня поджидал Мумрин. Вполне естественно, что через минуту я получил подзатыльник. Авансом… А затем несколько раз дед повторил: «Говорил ведь Пане, чтоб отдать дармоеда в детдом, говорил, так нет …в стос!»

Начался учебный год. По утрам Мумрин с похмелья долго не мог сообразить, сколько сейчас времени. Я застилал топчан, на котором спал, старался не шуметь, собираясь в школу. Услышав мои шаги, дед рычал: «Ложись …в стос! Мы спим – и хлеб спит!» Вечерами я иногда спасался от его тяжелой руки в будке у Арбо. Никогда не забывал постелить своему другу свежего сена. Он как будто все понимал. Мы лежали, прижавшись друг к другу. На каждый подозрительный звук Арбо мгновенно реагировал, гремя тяжелой цепью, вылезал из будки и глухо рычал.

По школе я соскучился, бежал на уроки радостно, вприпрыжку, как какой-нибудь малолетка. Там ко мне относились хорошо, дружески. Кроме Эрика Максимова навсегда запомнил Славу Ермолаева и мальчишку с царской фамилией – Салтан. Еще в прошлый учебный год к девчонкам относился… Впрочем, никак я к ним не относился: девчонки – они и есть девчонки: выбражули, а чуть что – плаксы. Став шестиклассником, вдруг начал на них исподтишка заглядываться, не в состоянии решить, кто из них лучше: Рихтерман Инна, Вилькс Аля, Пашукова Лёля, Игнатьева Женя? Пораскинув умом, решил вычеркнуть из мысленного списка Женю, поскольку она училась уже в седьмом классе. А вот Лёля – та, наоборот, была слишком молода, ходила всего лишь в третий класс. Несмотря на ее привлекательное личико и пухленькую фигурку, пришлось отказаться от опять же мысленных притязаний на нее.

Вместо вчерашнего равнодушия к девчоночьему племени появилась какая-то странная робость, стеснительность. Стал следить за собой, гладил брюки, куртку «москвичку», старательно расчесывал густые волосы. Итак, остались на примете Инна и Аля. Никак не мог додуматься, кому из них отдать предпочтение. Наконец понял, что втрескался и в ту, и в другую, хотя на ум лезли еще недавно сочиненные строчки с роскошными рифмами: божья воля – Лёля.

Инна жила в самом центре поселка в двухэтажном доме. Убей, не помню, бывал ли я у нее. Помню только, что ее дядя был прокурором. А вот к Але в дом с мезонином мы однажды заявились с ребятами. Ее родители встретили нежданных визитеров вполне дружелюбно. Аля увела нас наверх, и мы долго там сидели, весело переговариваясь.

Перед новым годом самодеятельность нашей школы должна была выступить в санатории, который располагался в нескольких километрах от поселка в старинном красивом здании. Мне досталась роль Вани Солнцева в маленькой сцене по повести Валентина Катаева «Сын полка».

Был трескучий мороз. Вечером нас, артистов, везли на санях по заметенной снегом дороге. Про себя я повторял свою роль, сбивался и снова начинал ее повторять.

Большой зал был заполнен отдыхающими. Мы за кулисами едва разделись, не успели отогреться, а уже раздались нетерпеливые аплодисменты. Сначала старшеклассница очень хорошо прочитала стихотворение Михаила Исаковского, обращенное к Сталину. Заканчивалось оно так:

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий

О всех о нас Вы думали в Кремле,

За то, что Вы повсюду с нами вместе,

За то, что Вы живете на земле.

Зрители долго аплодировали. Так же одобрительно встречали всех, кто появлялся на сцене. Помнится, девчонки пели «То березка, то рябинка… Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?», «Катюшу» и еще что-то веселое. Затем мы всем составом построили непременную для всех концертов того времени пирамиду. Наконец пришло время драматургии. Волновался я ужасно, но лишь вышел на сцену, сразу успокоился, без запинки шпарил по отрепетированному тексту. Был я босиком, в подвернутых до колен штанах, через плечо на грубой веревке болталась холщовая торба, самолично сшитая из мешка. Почувствовав интерес зрителей, внезапно отважился на отсебятину: время от времени стал почесывать одну ногу о другую, а поймав незапланированные аплодисменты, еще и смачно сморкнулся в кулак. Успех был полный, я сразу же возомнил себя чуть ли не знаменитым артистом Самойловым.

Весной внезапно вернулись из Германии Поляковы. Но если перед отъездом дядя Леша был абсолютно здоров, то в Тайцы его привезли тяжело больным, исхудавшим, слабым, ходить он почти не мог. У него оказался рак печени. Вскоре он умер…

Через месяц из Германии пришел багаж. Чего только в нем не оказалось: пианино, сияющий перламутром аккордеон, фарфоровая посуда, красивые статуэтки, всякая одежда и даже резной буфет. Угнездился он в городской комнатке с трудом. А вот пианино пришлось все-таки продать из-за отсутствия места. К тому же никто в семье музыкальными способностями наделен не был. О футбольном мяче с вратарскими причиндалами я, конечно же, даже не заикался.

Шестой класс закончил вполне прилично. Впереди было целое лето. При первом удобном случае старался смыться из дома. Вместе с ребятами осваивали новые места. Ездили без билетов в Гатчину, добирались до соседней станции Дудергоф, там облазили раздолбанные войной, заросшие орешником склоны Вороньей горы и горы Киргоф.

В памяти моей жил колоссальный «Самсон, раздирающий пасть льву», и я однажды с пересадкой в Лигово доехал до Петергофа. Бродил по парку, а потом еще долго сидел на берегу, как в тот, праздничный день 1947 года, не отрывая глаз от ленивого, разогретого солнцем залива, по которому изредка проходили корабли.

В следующий раз доехал до Ломоносова. У длинного пирса стояли военные катера. На них кипела неведомая, загадочная жизнь. Вот сюда, в Ломоносов, который моряки называли Рамбовом, я повадился приезжать, устраивался на пирсе, наблюдая за всем, что происходило на катерах. Офицеры и матросы приметили меня, весело здоровались, называли по имени, разговаривали со мной, даже иногда приглашали на борт и угощали макаронами по-флотски, хоть это, понятное дело, было не положено. Вечером с неохотой возвращался в Тайцы.

Самое начало июля этого года оказалось для меня чрезвычайно важным. Мне снова повезло. Повезло как никогда. Я иду по городу рядом с капитаном второго ранга. По прошествии многих лет память дала обиднейший сбой. Вновь и вновь пытаюсь и никак не могу вспомнить, где и при каких обстоятельствах познакомился с этим человеком. А ведь он тогда подвел меня в прямом смысле слова к новой, важной жизненной черте. Кажется, он был отцом моего приятеля Юры Журавлева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лоис Буджолд - Память [сборник]](/books/1066448/lois-budzhold-pamyat-sbornik.webp)