Светлана Аллилуева - Далекая музыка дочери Сталина

- Название:Далекая музыка дочери Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-070

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Аллилуева - Далекая музыка дочери Сталина краткое содержание

Эта книга – повествование Светланы Аллилуевой о пятнадцати годах ее жизни в США, история женщины, порвавшей с родиной своего отца Иосифа Сталина, поисков и обретения после многих лет одиночества и разочарований своего места в западном мире, размышления об американском образе жизни, о людях, с которыми свела автора судьба.

«… Я никак не могла попасть в ногу с остальными кремлевскими детьми и не поспевала в строю тех организаций, к которым мы должны были с детства принадлежать. Когда в университете меня тащили в партию, в двадцатитрехлетнем возрасте, я провалилась на экзамене по истории партии, что было большим конфузом для партийной организации университета. Вечно шагала я под свою собственную, индивидуалистическую музыку, под иной ритм…»

Далекая музыка дочери Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь мы смеялись, вспоминая обо всем этом, акцентируя смешную сторону. Но для Боба все это было тогда совсем не смешно. «Оставим эти „римские каникулы" для ваших мемуаров, Боб», – повторяла я ему через годы и годы, поскольку я ничего не писала об этом в своей книге о побеге «Только один год».

Но лучше уж рассказать об этом здесь, двадцатью годами позже, пока я совсем не забыла подробности и впечатления.

В середине 70-х годов одна богатая дама в Принстоне, моя давняя приятельница, спросила – почему я не переиздам мои старые «бестселлеры», две книги, пользовавшиеся таким спросом несколько лет назад. Все знали к тому времени, что мои финансы были подорваны. Идея была нормальной и обычной для любого автора, но с моими книгами все обстояло куда сложнее, чем она полагала. Я не хотела снова обращаться к фирме «Гринбаум, Вольф и Эрнст» и обратилась к молодому адвокату в Принстоне, знающему литературные дела. Он взялся просмотреть все мои старые бумаги и соглашения.

Выяснилось, что действительно я могла бы переиздать мою вторую книгу – «Только один год», если весь тираж уже распродан. Оказалось, что нет, как сообщил издатель. Почему же тогда я никогда не вижу мою книгу на полках магазина «Харпер энд Роу»? Где же тогда тираж – на каких-то складах? Лавка издательства «Харкорт Брэйс» всегда имеет в продаже мои книги… Почему же такое странное отношение моего издателя к своей же продукции? Права на переиздание моей второй книги были возвращены мне, лишь когда мы уже уехали в Англию, после 1982 года. Слава Богу, у меня был вполне легальный, нормальный контракт с издателем на эту книгу, подписанный еще в 1968 году.

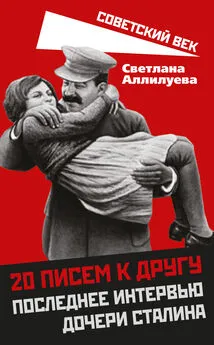

С первой же, всемирно известной моей книгой «Двадцать писем к другу» дело обстояло куда сложнее, как разъяснил мне теперь молодой принстонский адвокат.

Подписав в марте 1967 года, в Швейцарии, соглашение с непонятным мне «Копексом» (где-то в Лихтенштейне) и получив, как мне казалось, «аванс от издателя», я по существу продала все свои авторские права. Таинственный «Копекс» уплатил мне полтора миллиона долларов за все эти права без остатка. Мне показали тогда же пачки банкнот в чемоданчике (как это делается в детективных фильмах), а затем деньги были немедленно помещены в банк на имя фирмы – не на мое имя, конечно же. Довольная тем, что – как я полагала – наконец я обрела издателя, я не расспрашивала обо всех этих непонятных мне вещах и деталях. Но эти «детали» впоследствии и оказались моим огромным несчастьем.

Это соглашение (о правах) вместе с двумя доверенностями адвокатской фирме, – испрошенными у меня и подписанными по их настоянию, – лишили меня всех прав вмешиваться в процесс издания и переиздания моей книги. Я лишилась всех прав на свою первую столь знаменитую книгу. Это было бесповоротно.

Позднее, в 1972 году, все права «Копекса» были переданы (каким образом? – я не знаю) Благотворительному фонду Аллилуевой в Нью-Йорке, то есть из рук швейцарского адвоката «Копекса» все перешло теперь в руки все той же фирмы «Гринбаум, Вольф и Эрнст», поскольку они были опекунами этого фонда. И с той поры все права на мою первую книгу оказались запертыми навеки в Благотворительном фонде – распустить который я не имела права… И конечно, я не могла распоряжаться ничем относительно «Двадцати писем к другу» – хотя я была сама же учредительницей Фонда, и это мои деньги за книгу были вложены в него. Неслыханная ерунда!

Проходили годы, менялись опекуны Фонда Аллилуевой. Но не было никакой возможности вернуть автору копирайт книги. Все было предусмотрено так, чтобы я осталась ни с чем.

Мне такая практика казалась аморальной, неэтичной, и многие – в том числе многие адвокаты, пытавшиеся что-либо сделать, чтобы разрубить этот узел – соглашались со мною. Фирма «Гринбаум, Вольф и Эрнст», основанная в начале века, просуществовала до 1982 года, когда была закрыта – по неизвестным причинам. Но соглашения, сделанные ею для меня, остаются в силе. Из прежних опекунов Фонда Аллилуевой, ныне отошедших от этой должности, остаются в живых Кеннан, Шварц и Морис Гринбаум: но они не желают даже слышать что-либо о прошлом. Мои книги, ставшие бестселлерами, были не в моих руках. Для обеих книг, попавших в престижный Клуб ежемесячной книги, не было никакой возможности переиздания, обе они создавали теперь только проблемы для их автора.

Такова была печальная картина моей писательской деятельности, объясненная мне незаинтересованным, объективным адвокатом в конце 70-х годов. Как автор моих книг я могла быть уже мертвой; во всяком случае, легально я уже как бы не существовала. Я полагаю, что со стороны Кеннана – писателя, опубликовавшего столько книг в Европе и Америке – было бы только естественно и дружелюбно попытаться помочь другому писателю, судьбой которого он так много занимался в первые месяцы его появления в Америке. Но все мои попытки поговорить с ним на эти темы встречали его нежелание «ворошить прошлое», в котором он сам был столь активным участником. Он даже притворялся что «ничего не понимает в этих делах», хотя с его собственными изданиями все было в порядке: все его права, безусловно, были у него в руках. Потому-то в последние годы моей жизни в Принстоне мне больше не представилось случая для приятной встречи с ним.

Хорошо было съездить на Лонг-Айленд после многих лет и снова следить здесь за приближающейся весной, как тогда в 1967 году. Старый мистер Стюарт Джонсон, чьей гостьей я была тогда, давно уже умер. Я приезжала на его похороны и заупокойную службу в Локуст-Вэлли. Но с тех пор я не была в этих краях, давших мне когда-то мое первое впечатление об Америке.

Теперь приятель из Принстона предложил поехать в северный конец Лонг-Айленда, где я когда-то останавливалась возле Бриджхемптона у Элеоноры Фриде. Возле моего дома в Принстоне зацвело молодое сливовое дерево. Мы ехали медленно, чтобы ничего не мелькало, чтобы можно было смотреть вокруг, думать и созерцать. Обогнули Нью-Йорк с юга. Теперь океан был справа от нас, синий и еще холодный. Мы приближались к фермам и полям Бриджхемптона. Я узнала маленький дом Элеоноры Фриде на пустынном пляже.

В 1967-ом, незабвенном году, после всей шумихи в прессе, после телевизионных интервью и публикаций отрывков моей первой книги, я была здесь в летние месяцы. Эта предварительная публикация – абсолютно исказившая мои факты, мысли, самую историю – сжатый «дайджест» книги, приготовленный моей переводчицей без консультаций со мною, оскорбила и ужаснула меня. Я поняла, что как автор я больше не существую: с моим текстом другие могут делать все что им угодно… А здесь на берегу можно было забыть обо всем этом. Надо было забыть, чтобы совсем не спятить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: