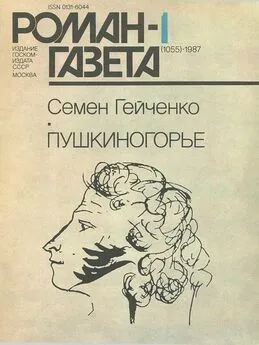

Семен Гейченко - Пушкиногорье

- Название:Пушкиногорье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госкомиздат СССР

- Год:1987

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Гейченко - Пушкиногорье краткое содержание

Новеллы расскажут об одном из самых дорогих нам мест отечества — о Пушкиногорье.

Пушкиногорье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Имея большую семью, Абрам Петрович был вынужден как можно быстрее благоустроить усадьбу и создать в ней все, приличествующее ему как особе одного из первых классов по тогдашней «табели о рангах».

Пять лет — срок большой. За эти годы можно было многое построить, что, несомненно, он и сделал, так как был умелым инженером и строителем, мастером на все руки.

Как свидетельствуют сохранившиеся архивные документы, приезжал Ганнибал в свое Петровское и позже, в шестидесятых и семидесятых годах.

Обласканный царями, знаменитый, богатый, окруженный многочисленным семейством, он особенно любил своих сыновей. Получив в дар многие земли, мечтал о создании своего ганнибаловского «парадиза» — родового гнезда, которое было бы совсем не хуже, чем у представителей старой родовой знати. Ему хотелось еще при своей жизни устроить имение так, чтобы каждый сын владел отдельным «усадищем»; так, Петровское он мыслил после своей смерти оставить Петру Ивановское — Ивану, Генварское — Януарию (Осипу), Воскресенское — Исааку (родился в день «святого воскресения»).

Какие же постройки возвел в Петровском Абрам Петрович? На межевом плане 1786 года показано одиннадцать сооружений. Центральное из них — большой, замкнутый с четырех сторон прямоугольный двор. К нему вплотную примыкает другой замкнутый двор, в центре которого показано небольшое квадратное сооружение. Через дорогу, в сторону речки Кучановки, расположены еще два довольно крупных продолговатых здания. В сторону Сороти стоят еще пять зданий, из них два больших, длинных; дальше расположен какой-то закрытый двор. Никаких следов парка на плане нет. Но к усадьбе примыкает не пустыня, а рощи, лес, луга и нивы… На дороге через речку Кучановку хорошо видны мост на плотине и огромный пруд с извилистыми берегами. Рисунок пруда очень своеобразен и чем-то напоминает сказочное «чудо-юдо рыбу-кит». Что это не естественное озеро, а пруд, говорит плотина и еще одна любопытная деталь — довольно большой, четкой овальной формы островок. От берега со стороны усадьбы к острову ведет узенький пешеходный мостик. В центре острова показано какое-то сооружение, возможно, павильон-беседка «эрмитаж», что по-русски значит «уединение», или традиционный для той эпохи «остров уединения».

Сегодня плотины, нет, пруд заглох, но очертания его Заметны, а островок торчит из болота как странный курган…

Есть на плане в центральной части усадьбы еще один пруд, четкой прямоугольной формы. Он существует и сейчас. Обследовавшие его ученые-гидрологи датируют сооружение не концом, а первой половиной XVIII река.

Что же могло находиться в зданиях, показанных на межевом плане 1786 года? Согласно всем тогдашним помещичьим традициям, во всякой загородной усадьбе должен был находиться прежде всего господский дом и если не большие хоромы, то хотя бы «заезжая Господская светлица», как то рекомендовал Петр I своим приближенным. Рядом с домом совершенно необходимыми сооружениями считались: баня, поварня (кухня), людская, амбары, конюшня, сарай, птичник, скотный двор и проч. Несомненно, что часть этих построек, возведенных Абрамом Петровичем, была сохранена его сыном, когда тот производил реконструкцию усадьбы в конце века. Создавая свою усадьбу, Абрам Петрович, по-видимому, не успел свершить всего, заду манного. Парк он только замыслил, а построил уже Петр Абрамович. И построил его не так, как это было модным для конца XVIII века, в стиле английского пейзажного парка, а в стиле старомодном — характерном для первой половины XVIII века — французском, регулярном.

Когда историк не находит ответа в книжных источниках, — он обращается к архивным документам. Если же и в них он не находит ответа, он обращается к земле. Земля — великолепное хранилище прошлого. Археологические раскопки, часто позволяют нам яснее видеть и понять то, что не удается прочесть в книге или рукописи. Никто, конечно, не может сказать заранее, что будет найдено на месте раскопок. Но нельзя искать и вслепую. Мы организовали раскопки в Петровском, будучи уверены в том, что земля сохранила следы деятельности Абрама Петровича, и мы не ошиблись в своей уверенности.

Раскопки в Петровском производились дважды. Первый раз, летом 1952 года, нам удалось обнаружить скрытый в земле почти целиком сохранившийся фундамент дома Петра Абрамовича, что дало возможность составить план исчезнувшего здания. Было найдено много фрагментов бытовых вещей, в основном второй половины XIX века и незначительное количество — начала века.

Вторая раскопка была произведена в 1971 году при участии бригады студентов-строителей Московского университета. Прежде чем начать раскопки, я еще раз хорошо просмотрел немногие старинные фотографий Петровского, сделанные в начале нашего столетий А. Красусским и Е. Сафоновой. На одной из этих фотографий («Вид пруда на усадьбе») я заметил на втором плане снимка дом, формы которого довольно, необычны для архитектуры конца XVIII века. Дом квадратный в плане, двухэтажный: первый этаж его каменный, верхний — деревянный, рубленый, стены обшиты досками. Вокруг верхнего этажа по всему периметру его балкон («обходная галерея»), по краям его — белая деревянная точеная балюстрада. Кровля на четыре ската, крыта гонтом в три ряда. Края кровли опоясывает резное украшение в виде цветочной гирлянды. В каждой стене по нескольку больших окон с резными наличниками. Оконные рамы в мелкий косой переплет стекла, не обычные, распахивающиеся по сторонам, а так называемые голландские, каждая из двух створок поднимается вверх. Кровлю венчает невысокая, довольно причудливой формы башенка — бельведер, с полуциркульными проемами с каждой стороны. В дом ведет крылечко, в центре которого видно оконце.

Что это могло быть? Что это не сарай и не амбар или людская изба — сразу видно. Сооружение носит явно «господский» характер. Архитектурно-декоративная отделка подчеркивает это. И тут мне вспомнилось письмо Абрама Петровича, хранящееся в фонде Всесоюзного музея Пушкина в Ленинграде. Письмо адресовано сыну Петру. В нем он пишет о своих соображениях по поводу строительства дома: «Сын мой Петр Абрамович! Присланный от тебя счет столярной работы в каменных покоях (подчеркнуто мною. — С. Г.) я видел. Весьма безмерная цена мне несносна. При чем посылаю табель! Почему цену подрядчики требуют и почем давать, о том на полях от меня написано в той же табели. А когда по моей цене показанной не возьмут, то нужды в них нет, и наши столяры смогут поставлять (т. е. сделать, — С.Г.) хотя не так скоро и не вдруг. Я тебе рекомендую, сколько потребно купить сухих досок, сколько потребно для полов, панелей, ставней и прочая…»

Содержание письма свидетельствует о постройке в имении не какого-то простого хозяйственного сооружения, а «каменных покоев», то есть жилья господского, с хорошими полами, настенными панелями и ставнями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]](/books/1146653/semen-gejchenko-u-lukomorya-5-e-izd.webp)