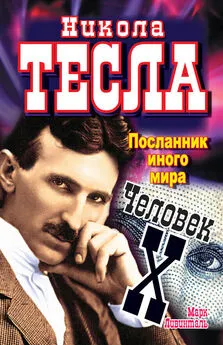

Марк Ферро - Николай II

- Название:Николай II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Международные отношения

- Год:1991

- ISBN:5-7133-0400-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Ферро - Николай II краткое содержание

Книга крупнейшего французского специалиста по современной истории, в том числе и советского общества, написанная на архивных материалах, позволяет увидеть в новом свете и жизнь Николая II, этой во многом загадочной личности, и обстоятельства его гибели в Екатеринбурге в 1918 году.

Для историков, а также для широкого круга читателей.

Николай II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По крайней мере в этом вопросе западники сходились со славянофилами, считавшими, что русский характер не сможет принять реформы, пришедшие извне. Старая ссора, возникшая еще во времена Петра Великого (1672–1725 гг.) и даже раньше: об этом упоминали во время своих путешествий в Московию Адам Олеарий в 1659 году и А. де Мейерберг в 1661 году.

Один из таких славянофилов, Сергей Булгаков, который сначала был марксистом и принадлежал к новому поколению революционеров — современников Николая II, таких как Ленин, Горький или Мартов, указывает на пропасть, разделявшую царя, его жизнь, полную развлечений, интеллигенцию, влюбленную в науку и медицину, жаждущую решить социальные проблемы, женский вопрос и многое другое. Его размышления об интеллигенции позволяют осознать, почему два мира, разделенные невидимой баррикадой, не понимают друг друга.

«Известно, что нет интеллигенции более атеистичной, чем русская. Атеизм есть общая вера, в которую крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски-гуманистической… Традиционный атеизм русской интеллигенции сделался как бы самой собою разумеющеюся ее особенностью, о которой даже не говорят, признаком хорошего тона. Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания… И вместе с тем приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием… Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы…

Наша интеллигенция, поголовно почти стремящаяся к коллективизму, к возможной соборности человеческого существования, по своему укладу представляет собою нечто антисоборное, антиколлективистическое, ибо несет в себе разъединяющее начало героического самоутверждения. Герой есть до некоторой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя, и при всем своем стремлении к демократизму интеллигенция есть лишь особая разновидность духовного аристократизма… Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к инакомыслящим…

Социализм остается для нее… не «историческим движением», но надисторической «конечной целью»… до которой надо совершить исторический прыжок…

Известен также и космополитизм русской интеллигенции… Интеллигент естественнее всего чувствует себя Weltburger’oм, и этот космополитизм пустоты, отсутствие здорового национального чувства, препятствующее и выработке национального самосознания, стоит в связи с вненародностью интеллигенции.

Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы… начиная от Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной проблемы, до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе».

В земствах, которые обратились с петициями к царю, были интеллигенты разных толков: толстовцы, марксисты, нигилисты, славянофилы, герои Чехова и Достоевского… в большинстве своем из дворян-землевладельцев.

Отношение Николая II к земствам весьма показательно. Они представляли собой первый опыт местного самоуправления; среди входившей в них провинциальной элиты были представители образованных семей, но вместе с тем и разбогатевшие простолюдины, ловкие, предприимчивые мужики. Они ведали лишь вопросами местного значения — уездов или губерний, но рано или поздно сталкивались с решением общих проблем, таких как налоги, оборудование и т. д., и втягивались в политику.

Однако царь считал, что именно такое вмешательство противоречит миссии, возложенной на него Богом, — сохранить устои самодержавия. Ему казалось безрассудным, что проблемы государства могут поколебать его личную власть. Мысль о том, что земства могут стать представительными собраниями, приводила его в бешенство, так как он предчувствовал, что шаг за шагом эти собрания вступят в конфликт с государством и бюрократией. Взгляды Победоносцева совпадали с его взглядами. Споры между западниками и славянофилами по поводу пути, по которому должна пойти страна, по вопросу о том, является ли Россия частью Европы, избавленной от ее бед — капитализма, индивидуализма, эгоизма, Николая II раздражали и вызывали у него скуку. По правде говоря, они его вовсе не интересовали, но он чувствовал, что все это грозило положить конец самим основам самодержавия. Он ненавидел этих заправских ораторов, разъединявших его с народом, с которым, по его убеждению, он был един.

Николай потребовал изъять слово «интеллигенция» из словаря.

После тринадцати лет реакции Обращение явилось подлинным ударом: итак, царствование Николая II продолжит царствование Александра III.

Все надежды русского общества рухнули. Под словом «общество» подразумевались просвещенные русские люди, представлявшие саму суть нации, у которых, однако, самодержавный произвол отнял возможность и право работать на благо ее развития и величия.

При Александре III такой поворот вспять привел — как ответ на реакцию — к развитию либерального движения в земствах. Земские деятели хотели, чтобы царь предоставил России конституцию, но вовсе не желали войны с самодержавием. Они предпочитали мирный путь поэтапной эволюции. Один из земских деятелей, Василий Маклаков, считал, что разочарование, которое наступило в начале царствования Николая II, явилось причиной изменения самого принципа либерального движения: на смену прежней тактике выдвинулась борьба с самодержавием. С этого времени ведущая роль принадлежала не земцам, а политикам, то есть радикальной интеллигенции.

На самом деле как среди земцев были радикалы, так и среди новой интеллигенции были умеренные. Однако земства уже не могли одни выполнять ту роль, которую ожидало от них общество, и для ведения борьбы более радикальными методами надо было создавать организации нового типа — ими стали политические партии. Все они появились между 1896 и 1900 годами, то есть после Обращения.

Их общей целью было «национальное освобождение», освобождение от самодержавия; после каждая пошла своим путем. Поэтому и возникла идея создания национального союза, охватывающего все течения и все социальные классы — от самых умеренных либералов-земцев до самых революционно настроенных народников.

В 1894 году партии «Народное право» и «Союз освобождения» предложили «объединение всех оппозиционных элементов страны и организацию такой активной силы, которая бы добилась всеми реальными и материальными средствами освобождения от современного гнета самодержавия и обеспечила бы за всеми права гражданина и человека». После того как царь отклонил адрес земцев, некоторые из них радикализовались. Один из руководителей этого движения, Петр Струве, полагал, что земства по-прежнему будут представлять собой наиболее подходящую форму организации, так как они охватывают большую часть страны. Он предложил либералам встретиться с революционерами — сам он встретился с Лениным, — поскольку в связи с ростом промышленности и развитием рабочего класса земства, оставаясь наиболее подходящим полем политической деятельности, уже не были единственными организациями, занимающимися ею. Несмотря на тесную связь земств с обществом, члены их избирались в соответствии с определенным избирательным цензом; настоятельным же требованием демократии было более широкое представительство, отвечающее интересам народных масс. Острая необходимость в создании политических партий по западному типу возникла тогда, когда — как и на Западе — студенты и рабочие стали проявлять себя как общественная сила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: