Василий Осокин - В. Васнецов

- Название:В. Васнецов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Осокин - В. Васнецов краткое содержание

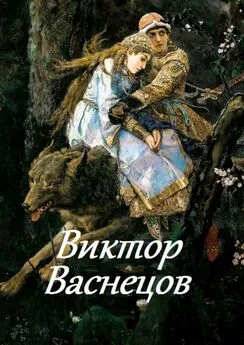

Историю отечественной живописи невозможно представить себе без героически монументального полотна В. Васнецова «Богатыри» и его лирически трогательной «Аленушки». С детства любим мы и чудесные, полные таинственного очарования, бесконечно глубокой поэзии русских лесов сказочные полотна Васнецова.

В. Васнецов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«А мы в слезах молились, да ниспошлет господь любовь и мир его душе страдающей и бурной».

Когда картина была еще только в угле, художник, показывая на холст одному из посетителей мастерской, произнес слова Грозного перед домом киевского воеводы: «Войти иль нет?» Художник от лица Грозного как бы спрашивал: «Явиться ли ему на холсте картины, изобразит ли она истинный лик царя Ивана?»

Шаляпин, создавая образ Грозного, действительно, как об этом вспоминает сын Васнецова, вначале представил царя «несколько согбенным, как бы болезненным». Потом он усилил в нем черты мужественности, властности, деспотизма и приблизился к наиболее правдивому толкованию образа.

Оказывается, Васнецов, побывав на «Псковитянке» (она шла в Москве, на сцене «Частной оперы» Мамонтова) и еще не зная, что Шаляпин вначале воплощал его же эскизный набросок, а потом развил его, бесконечно восторгался Шаляпиным-Грозным. Когда он завершил свою картину, то пригласил артиста к себе в мастерскую, чтобы показать произведение и выразить восхищение образом, созданным Шаляпиным.

«Я ему ответил, — вспоминает Шаляпин, — что не могу принять хвалу целиком, так как в некоторой степени образ этот заимствован мною от него самого. Действительно, в доме одного знакомого я видел сильно меня взволновавший портрет-эскиз царя Ивана с черными глазами, строго глядящими на сторону, работы Васнецова. И несказанно я был польщен тем, что мой театральный Грозный вдохновил Васнецова на нового Грозного, которого он написал сходящим с лестницы в рукавичках и с посохом. Комплимент такого авторитетного ценителя, как Васнецов, был мне очень дорог».

Вот он, «Великий Государь всея Руси». Насколько величествен он, настолько же и мрачен. Не спеша, осторожно спускается он по высоким, узким ступенькам каменной лестницы. Крепко сжимает инкрустированную драгоценностями рукоять посоха, и острие его слегка вонзается в ковровую дорожку.

Грозный чем-то раздражен. Искривлены его тонкие губы. В темных глазах уже поблескивают огоньки гнева. Горе тому, кто встретится с ним в этот неурочный час, когда он пожелал быть наедине с самим собой. И вместе с тем этот гневный, грозный человек — какого он большого ума, какой он «книжной мудрости ритор»! Глаза его — как они проницательны, как много говорят о напряженности, горячности мысли и об остроте и глубине ума!..

Вся его фигура почти неподвижна; ее вертикальные удлиненные линии резко контрастируют с низко нависающими сводами и еще более усиливают впечатление грузной монументальности. Одежда тщательно выписана. Ферязь сшита из парчи травяного узора. Она наглухо застегнута длинными петлицами да серебряными пуговками, блистающими самоцветами. Ноги обуты в чоботы; в точнейшем соответствии с описаниями знаменитого историка Ивана Ивановича Забелина, эти чоботы «низаны жемчугом, травы по бархату по червчатому». Руки же в узорчатых расшитых рукавицах; в правой руке четки, на отделанной бархатом шапке образки, — значит, был в церкви.

Это властный государь, который, пристукнув посохом, твердо сказал: «Повыведу измену с каменной Москвы!» Это государь всея Руси, о котором дьяк Иван Тимофеев писал:

«Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив, зело к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен… На пролитие крови неутолим, множество народа, от мала и до велика, при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами своими; но тот же царь много доброго совершил».

Васнецов и изобразил его таким, каким он запечатлелся в памяти народной. Могучий и суровый, как гроза, он страшен внешнему и внутреннему врагу.

Как тесно связан, как неразрывно сросся в представлении народа великий строитель государства Иван Грозный с Москвой и как оригинально-тонко дана эта связь!.. Только кусочек Москвы XVI века виднеется в узкое стрельчатое окошко храма. Засыпанный снегом город с его двухскатными крышами тихо дремлет у ног Грозного.

— Я частенько ходил по темным извилистым переходам храма Василия Блаженного, когда писал Грозного, — рассказывал Васнецов. — Настроение, создаваемое этими сохранившими старину переходами, помогало мне ощутительнее представлять себе фигуру Ивана, чувствовать его поступь, видеть его «орлиный», зоркий взгляд, предвидящий славу и величие родной земли.

Застава богатырская

Большой многолетний труд подвигался к концу. О завершении работы над «Богатырями» в новой московской мастерской сам художник рассказывал так:

— Наконец-то я устроил свою семью, «Богатырей» и их верных коней, в подходящем помещении. В предшествующие годы я работал над ними, может быть, не всегда с должной напряженностью… но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука.

«Богатыри»… были моим творческим долгом, обязательством перед родным народом, который меня вырастил, воспитал, вооружил уменьем.

Я обязан был, по силе моего разумения, выполнить свои обязательства перед ним так, как я их понимал и ощущал!

Богатырская тема, появившаяся в творчестве Васнецова еще в петербургские годы его жизни, впервые зазвучала в наброске едущего по полю на грозном коне-битюге, могучего, но ленивого, сонного богатыря. Потом появляется «Витязь на распутье». Наконец, необыкновенно долго вынашивается и чуть ли не через два с половиной десятилетия реализуется замысел его «Богатырей». Их предваряли три портретных и несколько пейзажных набросков-этюдов.

«Богатыри» Васнецова прозвучали в русском искусстве не менее громко и победно, чем «Богатырская симфония» Бородина, наиболее близкая и по теме и по огромному эпическому звучанию этому васнецовскому творению.

Еще «1871 году относится первое упоминание о «Богатырях». А в письме к Чистякову от 1882 года, то есть через одиннадцать лет, Васнецов сообщал, что на всероссийской выставке в Москве, «кроме «Витязя на распутье», «Аленушки» и «Акробатов», желал бы поставить теперешнюю картину, да не кончена — торопиться не стану. Картина моя — Богатыри — Добрыня, Илья и Алешка Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого. Фигуры почти в натуру — удачнее других, мне кажется, Илья. Хотелось бы Вам показать сначала — исполнять такую картину — ох, дело не легкое. Хотелось бы сделать дело добросовестно, а удастся ли?»

Дочь художника, Татьяна Викторовна, ныне здравствующая, вспоминает, как в детстве она пугалась богатырского, косящего глазом, словно бы живого коня Ильи Муромца. Казалось, вот-вот он захрапит, мотнет гривой и задвигаются, оживут сидящие на конях всадники, зазвенят сбруи.

Гигантское полотно с фигурами витязей видели многие друзья художника в течение десятка с лишним лет, но он все считал его неоконченным, из мастерской не вывозил, на выставку не давал. Лишь в 1898 году картина появилась для широкого обозрения в галерее Третьякова.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: