Василий Осокин - В. Васнецов

- Название:В. Васнецов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Осокин - В. Васнецов краткое содержание

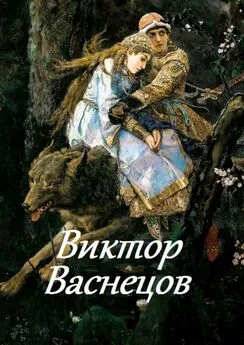

Историю отечественной живописи невозможно представить себе без героически монументального полотна В. Васнецова «Богатыри» и его лирически трогательной «Аленушки». С детства любим мы и чудесные, полные таинственного очарования, бесконечно глубокой поэзии русских лесов сказочные полотна Васнецова.

В. Васнецов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понимая зыбкость своих позиций, желая заручиться поддержкой в обществе, мирискусстники, непомерно раздувая отдельные слабые места в творчестве тех или иных передвижников, в то же время заявили о своей солидарности с некоторыми из выдающихся мастеров.

Не случайно поэтому, что в первом же номере своего журнала они начинают внутригрупповую дискуссию о Васнецове. Дягилев и Философов называют его «выразителем современной России» и находят, что вместе с Суриковым в нем наиболее сильно проявляется «национальное самосознание». Передовая статья под названием «Сложные вопросы» украшена «византийской» орнаментикой Васнецова.

Пройдет немного времени, и Бенуа откровенно заявит, что журнал прикрывался Васнецовым только из тактических соображений, так как его имя чрезвычайно популярно.

Так ли было на самом деле, не имеет ровно никакого значения. Важно то, что Васнецов, как и Стасов, и Лев Толстой, как и все великие честные мастера, исключая, может быть, молодого еще Серова, резко отрицательно относился к «Миру искусства» вне зависимости от похвал заискивающих перед ним декадентов. Да и могло ли быть иначе?

…Конец столетия совпал с подведением художником своих творческих итогов. В залах той самой Санкт-Петербургской академии художеств, куда тридцать лет назад Васнецов входил с таким трепетом, в 1899 году состоялась его персональная выставка. Теперь имя академика живописи Виктора Михайловича Васнецова гремело не только по России, его знали и за рубежом.

На выставку художник дал недавно законченных и экспонированных уже в галерее Третьякова «Богатырей», картины «Битва славян с кочевниками», «Снегурочка — дитя Мороза и Весны», «Три девицы под окном пряли поздно вечерком», «Гусляры-слепцы» (1899), «Гамаюн», «Сирин и Алконост», эскизы к «Снегурочке» (впервые показанные широкой публике), рисунки «Пимен», «Песня про купца Калашникова», «Пир каменного века» (эскиз росписи), несколько портретов. Всего на выставке оказалось тридцать восемь произведений, в большинстве своем вещи, ранее неизвестные.

В газетах и журналах тотчас появились десятки рецензий, статей, очерков, заметок о выставке. Все в один голос отзывались о творчестве Васнецова, как о ярчайшем проявлении национального гения.

«И на общей физиономии зала и на самих зрителях, — писал журнал «Искусство и художественная промышленность», — чувствуется нечто особенное: в ближней части еще слышатся разговоры, но чем дальше, тем тише говор, шаги становятся все осторожнее и надолго замолкают в противоположном конце, у Екатерининского зала. Там что-то такое, что заставляет всех замолчать, идти чуть не на цыпочках и держаться ближе к стенке».

Конечно, это таинственное «что-то», перед которым смолкает все, — «Богатыри».

Описывая содержание этой прекрасной монументальной картины, один из рецензентов замечал: как только задумаешься о технике, деталях картины, так сразу вырастает она вся, и хочется описывать ее содержание, поделиться впечатлением; видимо, это оттого, что художник шагнул в ней за пределы формы, в самую сущность, и притом сущность общечеловеческую.

Это замечание очень верно. Произведения Васнецова одухотворены таким сильным чувством и настроением, что смешно было бы выделять в них технику и рассматривать их именно с этой стороны.

Здесь уместно вспомнить страстные, негодующие слова поборника реализма И. Н. Крамского по адресу некоторых художников — предтечей декадентов:

«Они думают, что техника висит где-то, у кого-то на гвоздике в шкапу, и стоит только подсмотреть, где ключик, чтобы раздобыться техникой, что ее можно положить в кармашек, и по мере надобности, взял да и вытащил. А того и не поймут, что великие техники меньше всего об этом думали, что муку их составляло вечное желание только (только!) передать ту сумму впечатлений, которая у каждого была особенная. И когда это удавалось, когда на полотне добивались сходства с тем, что они видели умственным взглядом, техника выходила сама собой».

Вот так же и у Васнецова, техника выходила в «Богатырях» сама собой.

Итак, перед посетителями выставки наглядно предстал сложный путь, который прошел Васнецов почти за два десятилетия — от «Битвы славян с кочевниками» до «Богатырей».

Переходя от картины к картине, зрители убеждались, что это был почти неуклонный путь роста мощного и в высшей мере самобытного дарования. Каждым своим творением вносил Васнецов новый мир образов, вызывал строй глубоких и оригинальных мыслей.

Если в «Битве славян с кочевниками» он рассказал, как неудержим был порыв русского народа, сбросившего в конце концов татаро-монгольское иго, то в декорациях и костюмах к «Снегурочке» он явился удивительным чародеем-фантастом, для которого как будто нет предела проникновения в мир детских грез человечества. Если в «Ковре-самолете» он говорит о мечте человека овладеть силами природы, то в «Каменном веке» с даром ясновидца развертывает картину будущего развития доисторического человека. Если в «Аленушке» раскрывает беспримерное терпение русской женщины и богатейший лирический строй ее души, то в «Богатырях» прославляет неизмеримые возможности и силы народа. II все величавые создания художника освещает его горячая вера в неизмеримые, порой еще не раскрывшиеся силы народа, вера в его будущее.

На фоне скорби, разочарования и безверия, которыми была охвачена часть художественной интеллигенции, творения его радостно привлекали несокрушимым оптимизмом. Недаром В. Д. Поленов писал, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит, что «Каменный век» Васнецова он ставит неизмеримо высоко как образец радостного искусства.

Из года в год становился крепче рисунок художника, более слаженной — композиция, строже и выразительней — колорит. Все искуснее он подчиняет технические средства общему идейному замыслу.

Из портретной живописи лучшим на выставке оказался портрет мальчика с бледным личиком и наивными синими глазами (сын Михаил). Портрет написан с большой нежностью. Хорош также портрет девушки-подростка (дочь Татьяна). Она сидит с милой детской непринужденностью.

Но были у Васнецова и некоторые потери, неизбежные в процессе развития каждого мастера.

Резко разошлись зрители в оценке «Сирина и Алконоста» и «Гамаюна».

«Дрожит золотой воздух волшебного сада. Странными арками переплетаются ветви невиданных дерев. Песнь радости ярко, призывно гремит из листвы; жалобным, горько протяжным звуком вторит ей песнь печали. То поют чудные создания, птицы-женщины.

Раскинула крылатые объятия вечно радостная птица Сирин; цветно, нарядно ее платьице-перо; песнь забвения и ликования несется из открытых уст. Темным пером одета птица Алконост; в безысходной муке прячет она прелестное лицо под крылышко; горючая, тяжелая слеза повисла на длинной реснице…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: