Петр Дейниченко - Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного

- Название:Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-02054-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дейниченко - Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного краткое содержание

Династия Рюриковичей – династия русских князей, а затем и царей, правившая 736 лет, с конца IX по XVI век.

По летописной легенде, Рюрик, руководитель варяжского племени «рос» или «русь», был призван ильменскими славянами на княжение в Новгород.

«Нестор пишет, что славяне новогородские – кривичи, весь и чудь отправили посольство за море, к варягам-руси, сказать им: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами“». Это версия историка Н. Карамзина, изложенная в «Истории государства Российского».

Внук легендарного Гостомысла, Рюрик, согласился «принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться».

Династия Рюриковичей пережила периоды взлетов и падений и, наконец, со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году сошла с исторической сцены. А государство Российское крепло в битвах и испытаниях, росла его мощь и авторитет. Народ России в борьбе с Ордынским игом, со Смутой и нашествием иноземцев вышло победителем.

Страна вступила в столетие Романовых.

Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Крушение

В 1575 году судьба даровала России передышку. Впервые за многие десятилетия на ее внешних рубежах воцарился мир. В Крыму началась междоусобица, а Польша осталась без короля. Более того, в Польше многие выступали за избрание на польский престол Ивана Грозного. В Москву прибыло польское посольство с приглашением занять трон, но русский царь отказался: внутреннее положение в Польше было еще хуже, чем в России. От польского престола отказались и французский принц Генрих Валуа, и эрцгерцог австрийский, которого поддерживала Россия. В конце концов поляки выбрали королем князя Стефана Батория.

Тем временем военная кампания в Ливонии стала развиваться для России успешно. В 1575–1576 годах русские овладели почти всем морским побережьем между Ревелем и Ригой. В 1577 году за семь недель наступления армия, которую возглавлял сам Иван Грозный, заняла почти всю Ливонию от Нарвы до Западной Двины. Многие замки сдавались без боя. Уцелели лишь Ревель и Рига. Но Россия не смогла закрепить успех.

Для продолжения войны у страны не было средств. Опричнина, совпавшая с голодом и чумой, привела к тому, что земли в центральных областях страны некому и незачем стало обрабатывать. Население сократилось втрое, а те, кто остался, страшно обнищали. Удержать крестьян на земле можно было только силой, но следить за ними было некому – хозяева поместий были на войне. Хуже того, более сильный сосед мог силой или уговорами заманить чужих крестьян на свои земли. Многие помещики разорились и «скитались меж дворы». Дворяне начали самовольно покидать полки. Наступления приходилось отменять из-за того, что «дети боярские не собрались». Правительство делало все, что могло, – ограничило монастырское землевладение, дополнительными поборами обложило государственные земли и купечество. В 1581 году крестьянам в течение года запретили переходить от одного помещика к другому. После этого запрет продлевался вплоть до 1587 года. Но все было тщетно: еще недавно победоносное, русское войско становилось небоеспособным.

В этот критический момент против русских войск выступила армия короля Стефана Батория. Главный удар он направил на Полоцк. 31 августа 1579 года крепость пала. Русские войска в это время стояли в Пскове, но их было недостаточно, чтобы прийти на помощь. К тому же в тылу высадились шведы, осадившие Нарву. Крепость удалось отстоять, но лишь ценой потери Полоцка.

В 1580 году положение осложнилось еще больше – на юге в войну вступили татары, а Стефан Баторий осадил Великие Луки. Город был подожжен и пал. Одновременно польско-литовские войска попытались занять Смоленск, но были остановлены. Иван Грозный понимал, что разоренная страна не сможет долго сопротивляться, и обратился к католическим державам с просьбой о посредничестве. Царь готов был уступить все, кроме Нарвы, но Баторий требовал большего.

Война возобновилась. Русские войска развернули действия под Могилевом, а Стефан Баторий устремился к Пскову Литовские отряды также прорвались к Ржеву и Старице, где находился в это время Иван Грозный с семьей. Царь стал готовить крепость к обороне, хотя с ним было всего около 700 воинов. Но литовцы быстро ушли к Пскову.

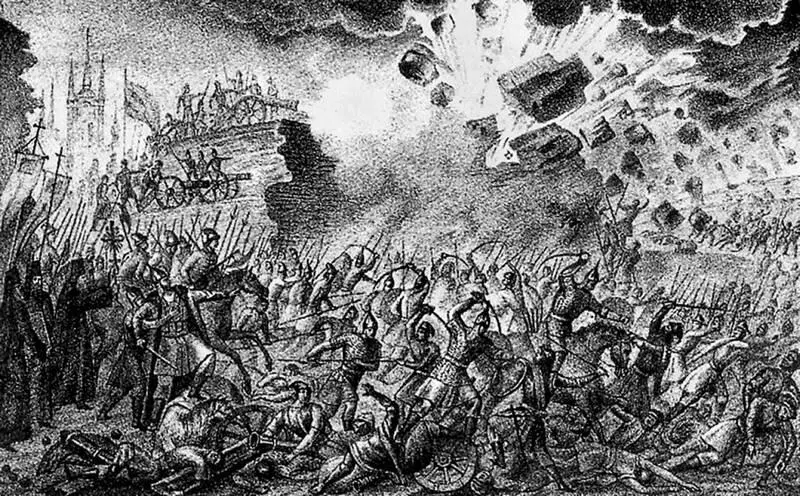

Осада Пскова продолжалась почти полгода. Город непрерывно обстреливали. Неприятелю удалось пробить стены и захватить две башни, и все же защитники крепости не сдавались. Русские войска не могли прийти на помощь осажденным – из-за угрозы шведского наступления основные силы были сосредоточены в Новгороде. Шведам удалось захватить Нарву и другие русские крепости. Они готовы были двигаться вглубь России, но тут Баторий, терпевший неудачи под Псковом, потребовал, чтобы ему передали Нарву. Союз распался. Иван Грозный воспользовался этим, чтобы возобновить переговоры с поляками.

В 1582 году в местечке Ям Запольский было подписано десятилетнее перемирие. Россия уступала Польше всю Ливонию, Баторий возвращал Великие Луки и некоторые другие крепости. Иван Грозный тут же двинул войска на Нарву. Первые столкновения кончились победой русских, но развить успех не позволило вторжение Большой Ногайской орды и вспыхнувшее в Поволжье восстание против русского владычества. Войска были передислоцированы на южную и восточную границу. Пришлось начать мирные переговоры со Швецией. В результате после 25-летней войны за выход к Балтийскому морю у России остался лишь небольшой участок побережья Финского залива с устьем Невы.

Освобождение Пскова от осаждающих его войск Стефана Батория. 1581 г.

Поражение подорвало силы царя. Он стал подолгу и тяжело болеть, и чем больше он болел, тем менее доверял и своему сыну и наследнику Ивану. Отношения между ними и до того складывались непросто – сын был уже взрослым человеком и обладал не менее диким нравом и сильной волей, чем отец. Ходили слухи, что Иван непременно разгромил бы поляков, если бы отец дал ему войска. Но Иван Грозный не давал сыну ни малейшей самостоятельности и постоянно вмешивался в его семейную жизнь. В ноябре 1581 года царь оскорбил и избил невестку. Сын пытался вступиться за жену, но получил удар посохом в голову. Через несколько дней Иван Иванович умер. Наследником престола стал почти слабоумный Федор, который, по общему мнению, не в состоянии был управлять государством. Был еще младенец Дмитрий, сын Грозного от его седьмой жены Марии Нагой. Но этот брак был заключен вопреки всем церковным правилам, и Дмитрий едва ли мог считаться законным наследником. Поэтому Иван Грозный решил сделать все возможное, чтобы Федор удержался на престоле. При Федоре были назначены четыре опекуна-регента, которым и предстояло править страной: удельный князь Иван Мстиславский, герой Ливонской войны князь Иван Шуйский, дядя Федора Иоанновича Никита Романов-Юрьев и худородный дворянин, опричник Богдан Бельский. Царь делал все возможное, чтобы начало правления Федора Иоанновича обошлось без великих потрясений и династия бы продолжилась, но предусмотреть всего не мог. Смерть пришла нежданно: 19 марта 1584 года Иван Грозный внезапно умер за шахматной доской.

Приложение

Призвание варягов

В год 6370 (862)

Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги прозывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать своим мужам города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах находники, а коренное население в Новогороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата, Кий, Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)