Петр Дейниченко - Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного

- Название:Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-02054-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дейниченко - Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного краткое содержание

Династия Рюриковичей – династия русских князей, а затем и царей, правившая 736 лет, с конца IX по XVI век.

По летописной легенде, Рюрик, руководитель варяжского племени «рос» или «русь», был призван ильменскими славянами на княжение в Новгород.

«Нестор пишет, что славяне новогородские – кривичи, весь и чудь отправили посольство за море, к варягам-руси, сказать им: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами“». Это версия историка Н. Карамзина, изложенная в «Истории государства Российского».

Внук легендарного Гостомысла, Рюрик, согласился «принять власть над людьми, которые, умев сражаться за вольность, не умели ею пользоваться».

Династия Рюриковичей пережила периоды взлетов и падений и, наконец, со смертью царя Федора Иоанновича в 1598 году сошла с исторической сцены. А государство Российское крепло в битвах и испытаниях, росла его мощь и авторитет. Народ России в борьбе с Ордынским игом, со Смутой и нашествием иноземцев вышло победителем.

Страна вступила в столетие Романовых.

Эпоха Рюриковичей. От древних князей до Ивана Грозного - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

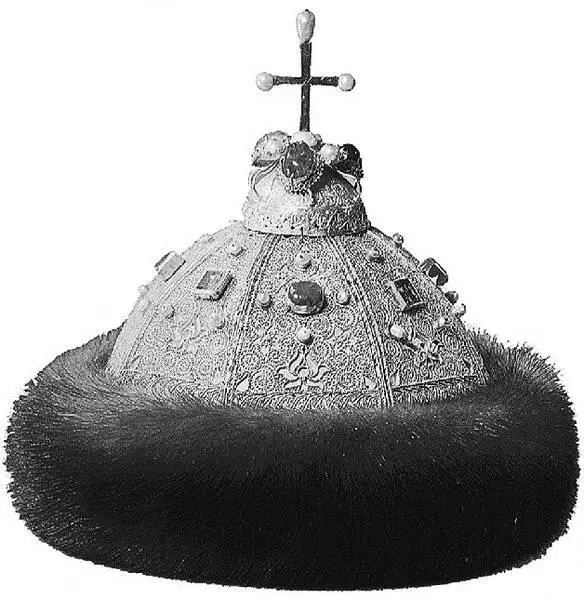

Шапка Мономаха

Князья несколько раз пытались прекратить междоусобные войны. В 1097 году по инициативе Владимира Мономаха в Любеч были созваны князья и порешили, что каждый будет владеть своей отчиной – наследственными владениями. Увы, это не избавило Русь от усобиц и обрекло ее на дальнейшее раздробление – ведь каждую отчину приходилось делить между многочисленными сыновьями. В 1100 году состоялся еще один съезд князей, в Витичиве, закрепивший установления любечской встречи, а три года спустя в Долобске князья попытались договориться о совместной обороне границ от набегов кочевников. Но со смертью сына Владимира Мономаха Мстислава Великого, правившего всего семь лет, распри разгорелись вновь.

Первая половина XII века стала временем обособления русских земель, которые еще удерживала вместе необходимость обороняться от кочевников. Первыми отделились те, кому кочевники не угрожали непосредственно. В 1136 году новгородцы подняли восстание, изгнав княжившего у них Всеволода Мстиславича, потому что не хотели, чтобы новгородские войска участвовали в борьбе за Клев, на который претендовали Изяслав Мстиславич и его дядя Юрий Долгорукий, княживший тогда в отдаленной и всегда мятежной Ростово-Суздальской земле. С этого момента Новгород на четыреста с лишним лет обрел политическую независимость. Фактически независимую политику вели галицко-волынские князья, которых более интересовали отношения со странами Центральной Европы. В итоге к середине XII века Русь разделилась на полтора десятка самостоятельных княжеств, территории которых практически совпадали с землями древних племенных союзов. Князья были полными хозяевами в своих землях, и великий князь стал всего лишь первым среди равных. Киев оставался важнейшим культурным и религиозным центром, но больше не управлял русскими землями.

Войны князей

Усобицы, в которых самое активное участие принимали половцы, возобновились еще при жизни великого князя киевского Мстислава Великого. Непрерывные войны, в ходе которых князья при поддержке степняков стремились захватить престижное киевское княжение, настолько разорили лесостепное пограничье, что народ стал уходить из этих мест туда, где поспокойнее. Особенно привлекали переселенцев плодородные земли Северо-Восточной Руси, надежно защищенные от кочевников непроходимыми Брынскими (Брянскими) и Муромскими лесами. Кроме того, в Ростово-Суздальской земле правили потомки Владимира Мономаха, сильные князья, выступавшие в усобицах чаще не обороняющейся, а нападающей стороной.

Новую роль обрели Новгородская земля на севере и Галицко-Волынское княжество на западе. Их возвышению (и утрате позиций Клева) в немалой степени способствовали прочные торговые связи с Европой. К тому же появление воинственных половцев в степях и турок-сельджуков на границах Византии привело к сокращению торговли с Востоком. Все меньше караванов проходило через Киев и другие южнорусские княжества.

Однако нельзя считать эту эпоху временем упадка. Обособление русских земель друг от друга вело к заселению еще неосвоенных территорий, дальнейшему развитию внутренней торговли. Повсеместно, за исключением степного пограничья, строились новые города, прокладывались дороги. Археологи обнаружили около полутора тысяч укрепленных поселений X–XIII веков. Разумеется, многие из них были всего лишь крепостями и просуществовали недолго. Но в городах, которых было около 150 (почти треть из них возникла в те времена, когда Русь была разделена), кипела жизнь, они активно застраивались и расширялись. Не случайно в эту эпоху были созданы великие памятники русского зодчества.

Всего за сто лет, с середины XII до середины XIII века, площадь укрепленной территории Киева возросла в четыре раза и занимала более 300 гектаров. Полагают, что в 1240 году, когда город взяли войска Батыя, население Киева превышало 50 тысяч человек. За пределами городской черты располагались монастыри и укрепленные княжеские замки. К городским валам и стенам примыкали обширные посады и сельская округа, в которой могло быть до 500 деревень. К началу XIII века во всей Руси насчитывалось более 70 тысяч деревень, хотя, конечно, располагались они крайне неравномерно и сильно различались размерами.

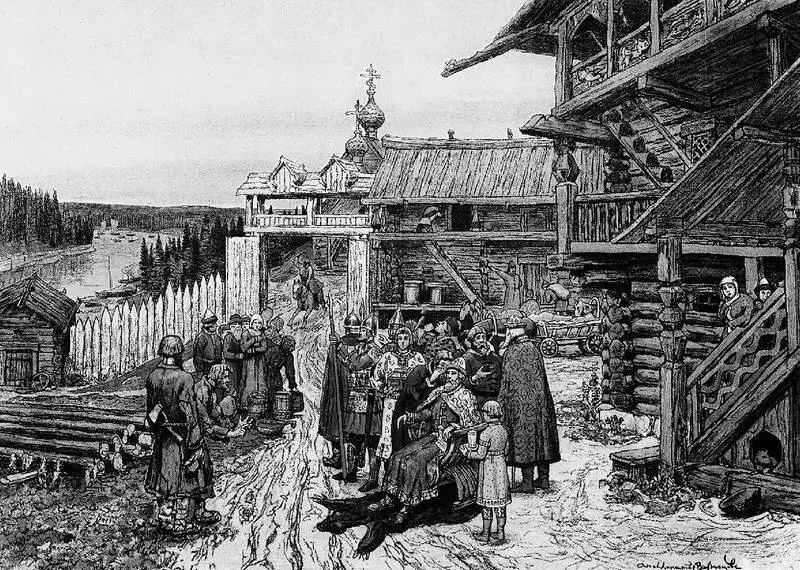

Двор удельного князя. Художник А. М. Васнецов

Начиная с середины XII века русские князья были поглощены борьбой за Киев. Претендовали на престол две ветви потомков Владимира Мономаха. Младший сын Мономаха Юрий Долгорукий, чьи владения находились в Северо-Восточной Руси, в конце концов одержал верх и три года правил в Киеве вплоть до своей смерти в 1157 году. Поговаривали, что его отравили: киевляне не любили его и, когда он умер, разграбили княжеские хоромы.

Главной заслугой Долгорукого считают вовсе не захват киевского стола, а укрепление Ростово-Суздальского княжества. Юрий Долгорукий решительно отказался от борьбы с половцами (изматывая своими набегами южные княжества, они стали его союзниками), обратив свою политику на север и восток. Он воевал с Волжской Булгарией и Новгородом за контроль над торговыми путями. Эту политику продолжил и его сын Андрей Боголюбский, крепко державший ключ от торгового пути по Волге.

В жизни Юрия Долгорукого было одно знаменательное событие, которому он, наверное, даже не придал значения. Как-то в 1147 году он заехал в городок на Москве-реке, место встречи с одним из его союзников, чернигово-северским князем Святославом Олеговичем (отцом князя Игоря, о котором повествует «Слово о полку Игореве»), а незадолго до смерти распорядился этот городок укрепить. События эти были отмечены в летописи, и 1147 год принято считать датой основания Москвы, хотя археологические раскопки показывают, что город к этому времени существовал не менее 50 лет, а многочисленные поселения в историческом центре современной Москвы – еще дольше.

После смерти Юрия Долгорукого киевский стол оказался свободен. До конца XII века киевляне, стремясь избежать борьбы за свой город, которая всякий раз заканчивалась его разорением, одновременно приглашали князей от двух соперничавших партий. Тот князь, что считался старшим, жил в Клеве, а другой – в одном из княжеских замков неподалеку. Считалось, что они проводят согласованную политику. Главным ее направлением было противодействие половцам, поэтому Киев постоянно координировал свои действия с Переяславлем. Значительные силы отвлекала и борьба с Владимиро-Суздальским княжеством, которое и после смерти Юрия Долгорукого всеми силами стремилось подчинить себе Киев. В 1169 году город захватил княживший в Ростово-Суздальской земле Андрей Боголюбский. Возмущенный летописец рассказывает об этом как о полной катастрофе, но на самом деле грабеж, учиненный войсками Андрея и приведенными им половцами, не нанес большого ущерба. В последующие годы в Клеве ведется летописание, строятся храмы, организуются походы на половцев. Но Клев перестал быть общерусской столицей: отдав город своему младшему брату Глебу, сам Андрей принял титул великого князя и вернулся во Владимир-на-Клязьме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/166426/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g.webp)