Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы

- Название:Знаменитые мудрецы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-6696-1, 978-966-03-6736-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы краткое содержание

Философией занимались люди самых разных сословий независимо от уровня образования и профессиональных интересов – от императоров (Марк Аврелий) до учителей (Иоанн Скот Эриугена); от выдающихся политиков и общественных деятелей (Томас Мор, Бенджамин Франклин) до противников всякой власти (Диоген, Николай Бердяев); от глубоко верующих (Пьер Абеляр, Фома Аквинский) до атеистов (Демокрит, Джон Локк)… О жизни этих мыслителей и философских системах, ими созданных, и рассказывает наша книга.

Знаменитые мудрецы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дружеское расположение Карла II создало своеобразную «моду на Гоббса». В лондонских салонах даже появлялись молодые люди, именовавшие себя «гоббистами». Но если в близких ко двору кругах к Гоббсу относились с уважением, то в кругах богословских его прямо провозглашали врагом морали и религии, выдвигая наиболее опасные в ту эпоху идеологические обвинения в атеизме и свободомыслии. Дело дошло до того, что ему запретили печатать книги, имеющие отношение к религии и политике. Это запрещение относилось прежде всего к произведению Гоббса «Бегемот», вышедшему в 1668 г. и посвященному истории гражданской войны в Англии.

Последние годы жизни философа прошли в интенсивной литературной деятельности. На 84 году жизни он пишет латинскими стихами автобиографию, переводит на английский и издает «Одиссею» и «Илиаду» Гомера, пишет публицистические статьи в свою защиту. До последних дней Гоббс практически не нуждался в посторонней помощи, вел умеренный образ жизни, ежедневно работал с полудня до вечера.

Умер Томас Гоббс 4 декабря 1679 г. на 92 году жизни. Его похоронили в г. Гардвиге, в семейном склепе графов Кавендишей. На могиле великого английского мыслителя была установлена мраморная плита с надписью: «Достойный муж, широко известный благодаря своей учености на родине и на чужбине».

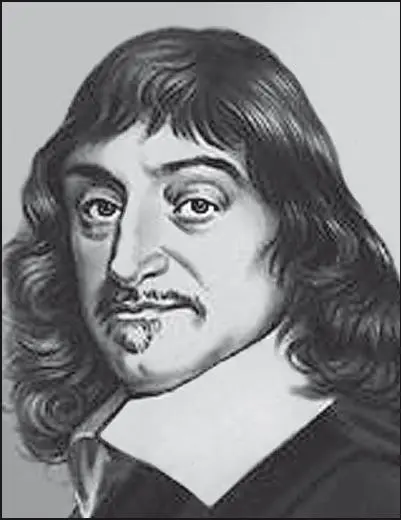

Рене Декарт

(1596 г. – 1650 г.)

Французский философ, основоположник современной западной философии, математик и физик. Основные сочинения: «Рассуждение о методе»; «Метафизическое размышление»; «Начала философии»; «Правила для руководства ума».

Вот уже три с половиной века человечество живет под сенью знаменитого утверждения французского философа Рене Декарта: cogito ergo sum – «мыслю, следовательно, существую». Эти три коротких латинских слова надолго определили путь «новой философии». Выражение стало словно заклинанием, замкнувшим философскую мысль на факте субъективного сознания.

В трех простых словах было заложено решение сомневаться во всем до той поры, пока разум не представит нечто определенно доказуемое. Такой взгляд на познание означал разрыв с любым авторитетом. С Декартом (латинизированное имя Картезий) была завоевана свобода, лишиться которой философия уже не могла.

Открытие, положившее начало новому мышлению, было сделано 23-летним Декартом в 1619 г. на земле Баварии, куда молодой ученый приехал, чтобы стать свидетелем развернувшейся Тридцатилетней войны. Но прежде чем совершить этот и другие прорывы в области философских и физико-математических знаний, Декарт прошел хорошую школу овладения точными науками, такими, как математика, астрономия и физика. Потому вся последующая деятельность Декарта скорее напоминала научно-исследовательскую, чем чисто творческую.

Родился Рене Декарт 31 марта 1596 г. в туренском провинциальном Лайе в семье советника парламента Бретани Иоахима Декарта. Мать Рене умерла от болезни легких, когда мальчику исполнился всего один год. Болезнь оказалась наследственной, Декарт многие годы страдал слабыми легкими и, хотя постоянно оберегался от простуд, умер именно от воспаления легких.

В 1606 г. Рене отдали в коллеж Ла Флеш – одно из лучших учебных заведений тогдашней Франции, основанное иезуитами с согласия короля Генриха IV, предоставившего в распоряжение школы свой фамильный замок Шатонеф. Здесь юный Рене провел девять лет, усваивая латынь, древнегреческий, грамматику, риторику, богословие и схоластику. Последние три года учебы отводились философии, которая включала логику, этику, физику, математику и завершалась постижением идей аристотелевской метафизики. Объяснялось это тем, что в философской традиции католицизма господствовал аристотелизм в том виде, в каком он был преобразован крупнейшим из средневековых учителей католической церкви Фомой Аквинским. Его важнейшим элементом была теснейшая связь метафизики с теологией и даже подчинение ее теологии.

Впоследствии Декарт высоко оценивал качество образования в школе иезуитов. И тем не менее после ее окончания он, придя к мысли, что полученных знаний недостаточно, поступил в 1615 г. в университет города Пуатье с целью более углубленного изучения права и медицины. Став бакалавром права, 20-летний Декарт решил, что пора повидать мир и набраться жизненного опыта, тем более что состоятельная семья вполне обеспечивала ему подобное путешествие. Тринадцать лет длились странствия Декарта. Он успел за это время побывать в Италии, Польше, Дании, Германии, Чехии, Нидерландах, послужить в трех армиях – голландской, баварской и венгерской, – правда, так и не приняв участия ни в одном сражении. И где бы ни пребывал Декарт, он все эти годы неустанно размышлял над философскими проблемами, стремясь сформулировать собственный закон, способствующий постижению высоких истин.

В Германии Декарт серьезно заинтересовался наследием немецких мыслителей. Там же разработал основные идеи своей философии, обнародованной, правда, гораздо позже. Как же пришел Декарт к своему cogito ergo sum? Его главное сомнение заключалось в следующем: как можно убедиться на философском уровне в существовании чего-либо? По отношению к внешним вещам это препятствие казалось непреодолимым. Исходя из имеющейся философской базы, невозможно было доказать существование вещей, находящихся независимо от нас. Декарт хотел найти точку, в которой бы мышление и бытие совпадали. В формуле «мыслю, значит, существую» он и увидел такое тождество.

Понятно, что в этой максиме скрывалось немало «подводных камней». Ведь мы можем существовать, когда и не мыслим, например, во сне. Декарт же скорректировал свою формулировку утверждениями о том, что, мысля, я существую лишь определенным образом, то есть в качестве мыслящего.

Это положение Декарта комментировалось так часто и столь многими философами, что их рассуждения могли бы составить отдельный том. В них, разумеется, главенствует уже не мудрость, а чистая Философия, почувствовавшая себя царицей наук.

Величие Декарта состояло в том, что он первым высказал общую идею, согласно которой в философии следует считать истинным только то, что отчетливо и ясно можно познать. Тем самым он установил в философской науке понятие «принципа», при котором истинным считается лишь то, что описано с помощью этого принципа и выведено из него.

По существу, Декарт, опередив свою эпоху, заложил метафизические основы Нового времени. Конечно, это не означает, что вся последующая европейская мысль оказалась картезианской, но он создал фундамент свободной философии. Человек должен удостовериться в самом себе, то есть обеспечить себя возможностями для реализации намерений и представлений. Причем основа свободной философии должна быть проявлена в самом человеке, что и пытался доказать Декарт, своеобразно истолковав давнее протагоровское изречение: «Человек – мера всех вещей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: