Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы

- Название:Знаменитые мудрецы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2014

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-03-6696-1, 978-966-03-6736-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Пернатьев - Знаменитые мудрецы краткое содержание

Философией занимались люди самых разных сословий независимо от уровня образования и профессиональных интересов – от императоров (Марк Аврелий) до учителей (Иоанн Скот Эриугена); от выдающихся политиков и общественных деятелей (Томас Мор, Бенджамин Франклин) до противников всякой власти (Диоген, Николай Бердяев); от глубоко верующих (Пьер Абеляр, Фома Аквинский) до атеистов (Демокрит, Джон Локк)… О жизни этих мыслителей и философских системах, ими созданных, и рассказывает наша книга.

Знаменитые мудрецы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С детства и до старости Шопенгауэр обладал завидным здоровьем и почти никогда не болел. Но весной 1860 г. у него участились сердечные приступы, а к осени философ уже почти не вставал с постели. 21 сентября лечащий врач, зайдя в его кабинет, обнаружил Шопенгауэра без признаков жизни и констатировал смерть от паралича легких.

Согласно завещанию тело Артура Шопенгауэра не вскрывали. Он был похоронен на франкфуртском кладбище, а позже на его могиле была установлена плита, на которой высечено лишь имя философа – Артур Шопенгауэр, безо всяких дат и указаний на личность покойного.

Спустя десятилетия наследие великого философа получило-таки должное признание. Его произведения, не оцененные по достоинству современниками, в ХХ в. превзошли по популярности труды многих известных мыслителей. Впрочем, признание своей философии предсказал и сам Шопенгауэр: «Когда наконец наступит время, что меня станут читать, тогда увидят, что моя философия подобна стовратным Фивам: в нее можно проникнуть со всех сторон и через каждые ворота дойти до центра».

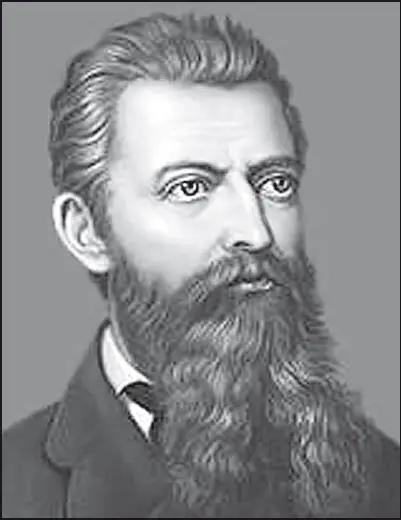

Людвиг Фейербах

(1804 г. – 1872 г.)

Немецкий философ. Основные сочинения: «Основные положения философии будущего»; «К критике философии Гегеля»; «Сущность христианства»; «Предварительные тезисы к реформе философии».

По воле истории и судьбы Людвиг Фейербах оказался последним представителем немецкой классической философии и в то же время решительным реформатором идей своих предшественников. Начинал он как философ-идеалист, приверженец и ученик Гегеля, но в итоге пришел к материализму и атеизму, правда, своеобразно им понятому и истолкованному. Маркс всемерно восхищался последним классиком немецкой философии, некоторые современники иначе оценивали направленность его мысли. К примеру, философ Виндельбанд считал Фейербаха не столько материалистом, сколько «заблудшим сыном немецкого идеализма». А Гейне обобщал: «Германия искони проявляла нерасположенность к материализму».

Разумеется, противоречивость оценок творчества Фейербаха нисколько не умаляет его достижений и вклада в немецкую классическую философию.

Людвиг Андреас Фейербах родился в г. Ландсгуте (Бавария) 28 мая 1804 г. в семье видного юриста Ансельма Фейербаха; он всегда чтил память отца и увековечил его имя посмертным изданием его писем и неопубликованных рукописей. Братья Людвига избрали различные сферы деятельности: один стал математиком, другой, как и отец, юристом, третий – известным археологом и искусствоведом. И тем не менее, судьбы их оказались весьма схожими. Как впоследствии писала жена одного из братьев Генриетта: «Удивительное явление представляла эта семья, такая необыкновенно одаренная, и все-все несчастливы… Во всяком случае, к Людвигу такое определение подошло вполне».

Окончив Ландсгутскую гимназию в 1822 г., Людвиг решил изучать богословие, для чего поступил в Гейдельбергский университет. На первом курсе он с огромным интересом прослушал лекции профессора Карла Дауба, чье изложение философии было явно навеяно учением Гегеля. Увлекшись гегельянством, Людвиг решил, что лучше всего продолжить обучение у самого Гегеля, который в те годы, находясь на вершине славы, преподавал в Берлине. В 1824 г. Фейербах переехал в столицу Пруссии и сразу же очутился в непривычной обстановке. Он писал отцу: «Студенческие пакости, дуэли, пикники здесь абсолютно немыслимы». Действительно, отношение берлинских студентов к учебе, стремление к совершенствованию знаний резко контрастировали с вольной атмосферой Гейдельберга. Но более всего Людвига восхищали лекции Гегеля. За два года он прослушал все курсы своего кумира, среди которых были логика, метафизика и философия религии. Поражали студента ясность изложения, точность оценок и доступность многих положений, которые в книгах великого философа выглядели гораздо менее понятными. Кроме того, Гегель учил слушателей мыслить самостоятельно, развивая у них способность к теоретическим построениям.

Окончив университет в декабре 1828 г. и защитив диссертацию на тему «О едином, всеобщем и бесконечном разуме», Фейербах в качестве доцента философии приступил к чтению лекций в Эрлангенском университете. К этому времени он попытался определить свои взгляды на гегельянство. Фейербах писал: «Я бесконечно рад гегелевским лекциям, из чего, однако, еще совсем не следует, что я решил сделаться гегельянцем… Гегеля можно слушать, притом с усердием, вниманием и сосредоточенностью… не становясь приверженцем его школы».

Преподавательская деятельность Фейербаха длилась три года. Он читал лекции по логике и метафизике, придерживаясь в основном гегелевских воззрений, однако постоянно подчеркивал, что не рассматривает философию своего учителя как истину в последней инстанции, поскольку существует немало других возможностей для дальнейшего развития философской мысли.

Карьера молодого ученого прервалась неожиданно. В начале 1830-х годов в Нюрнберге вышло анонимное сочинение под названием «Мысли о смерти и бессмертии», в котором содержались острые выпады против церковного богословия. Автор, опровергая одну из основных догм христианства – веру в бессмертие и существование загробной жизни, делал вывод, что такая вера обесценивает земную жизнь, делает бессмысленными все человеческие заботы и устремления.

Реакция на книгу со стороны церковников была негодующей. Тайна авторства вскоре раскрылась, и сочинение подверглось конфискации. После такого поворота событий путь к профессуре для Фейербаха был закрыт. Его, как человека с репутацией безбожника и критика христианских догм, лишили права преподавания не только в Эрлангенском университете, но и в других учебных заведениях Германии. Впрочем, Фейербах ни разу не пожалел о своем поступке. Уже на склоне лет он писал одному из своих учеников: «Я и теперь не жалею о том шаге, который предопределил мой жизненный путь, хотя этот шаг отнюдь не способствовал блестящей карьере».

Жизненная драма усугубилась еще и смертью отца в 1833 г., после чего перед Фейербахом встала нелегкая проблема выбора жизненного пути. Оставался один выход – писательство, которое хотя и сулило неясные перспективы, но зато обеспечивало полную свободу творчества. Размышления по поводу своего призвания Фейербах изложил в 1834 г. в небольшом сочинении «Абеляр и Элоиза, или Писатель и человек», в котором писал о единстве писателя и личности, ее слиянии с собственным творчеством. Результатом напряженного и интенсивного труда в эти годы стали второй и третий тома «Истории новой философии», увидевшие свет в 1837–1838 гг. (первый том был издан в 1833 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: