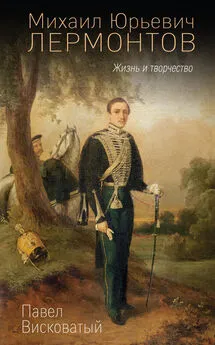

Павел Висковатый - М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

- Название:М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Висковатый - М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество краткое содержание

Вышедшая в 1891 году книга Павла Висковатого (он же — Висковатов) — первая полноценная биография Лермонтова, классический труд, приравненный к первоисточнику: она написана главным образом на основании свидетельств людей, лично знавших поэта и проинтервьюированных именно Висковатым. Этой биографией автор завершил подготовленное им первое Полное собрание сочинений поэта, приуроченное к 50-летию со дня его гибели.

Вспоминая о проделанной работе, Висковатый писал: «Тщательно следя за малейшим извещением или намеком о каких-либо письменных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я не только вступил в обширную переписку, но и совершил множество поездок. Материал оказался рассеяным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа...» (от издательства «ЗАХАРОВ»)

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Об университетских годах Лермонтова знали до сих пор очень мало; его обыкновенно считают исключительно воспитанником «школы подпрапорщиков», как Пушкина — Александровского лицея. «Школа гвардейских подпрапорщиков», как лицей относительно памяти Пушкина, хлопочет о памяти Лермонтова и учредила у себя нечто вроде музея его имени, Московский университет едва знает, что в стенах его развивался славный поэт наш, что Лермонтов, главным образом, его питомец. Два года пробыл он в нем и два года в тесно связанном с ним университетском пансионе, итого — четыре года лучших юношеских лет. Здесь впервые развернулся талант Лермонтова и положено основание всем лучшим его произведениям, выполненным уже позднее. Перед этим временем тяжкой борьбы для Лермонтова, перед этим временем честного развития мысли поэта, ничего не значат два года пребывания его в «школе подпрапорщиков». Печально, как увидим далее, отразились на Лермонтове эти два года. Прервали они нить развития лучших сторон в нем, сказавшихся во время пребывания в Московском университете, и отвлекли его от прежних стремлений и идеалов. Сам Лермонтов это чувствовал и произнес приговор свой.

Пора Москве и университету Московскому признать своего питомца, так страстно любившего это сердце России, связанного с ним лучшей стороной юношеского своего развития.

И это станет еще яснее, когда рассмотрим мы не ход внешней жизни Михаила Юрьевича, а проследим развитие души и поэтическую его деятельность. Переехав в Петербург, Лермонтов восклицает:

Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын,

Как русский, — сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный...

Напрасно думал чуждый властелин

С тобой, столетним русским великаном,

Помериться главою — и обманом

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

Тебя пришелец: ты вздрогнул, он — упал.

Вселенная замолкла... Величавый,

Один ты жив, наследник нашей славы.

Ты жив! Ты жив, и каждый камень твой —

Заветное преданье поколений.

И еще не раз с горячей любовью вспоминает поэт о Москве своей.

ГЛАВА VIII Литературная деятельность М. Ю. Лермонтова в университетские годы

Лирические мотивы. — Тоска по надземному миру. — Любовь к Вареньке Лопухиной. — Ангел смерти. — Байронизм. — Измаил-Бей.

Как натура субъективная, Лермонтов хорошо помнил все, что случалось с ним в раннем детстве. Любя оставаться один на один с своей фантазией, он охотно уходил в мечтания о прошлых событиях своей молодой жизни и, в разладе с окружающим, останавливался на образах, скрывавшихся в полумраке дней детства, с их наивными, чистыми душевными движениями. Вот почему он вновь и вновь возвращался к образу матери, о которой хранил лишь смутное воспоминание. Неясно слышатся ему звуки песни, которую певала она ему, трехлетнему мальчику, является милый облик, слышится ласковая речь. Не эти ли звуки, не эту ли речь воспевает поэт еще в год своей смерти:

Есть речи, значенье

Темно иль ничтожно,

Но им без волненья

Внимать невозможно.

Чем сильнее удручал поэта разлад жизни, который рано стал им ощущаться вследствие враждебных отношений между отцом и бабушкой, тем более манили его светлые сумерки первого детства, время раннего развития его любящей и верующей души. Он уходил в иной мир, прислушиваясь к звукам,

Которых многие слышат,

Один понимает...

И вот поэт в пылкой своей фантазии представляет себе, какой вышла душа из горних сфер чистого небесного эфира. Ему всегда были милы и небо, и тучи, и звезды, — и кажется ему, что извлеченная из «райских садов», она заключена в бренное тело для жизни на земле, где и томится смутными воспоминаниями о родине. В одну из минут глубочайшей грусти Лермонтов еще в 1831 г. пишет стихотворение «Песнь Ангела». Для биографии оно особенно интересно в первоначальном виде:

... Он (ангел) душу младую в объятиях нес

Для мира печали и слез,

И звук его песни в душе молодой

Остался без слов, но живой.

Душа поселилась в твореньи земном,

Но чужд ей был мир. Об одном

Она все мечтала, о звуках святых,

Не помня значения их.

С тех пор непонятным желаньем полна,

Страдала, томилась она,

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

Нам сдается, что это стихотворение хранит в себе основную характеристику музы поэта. Здесь он является самим собой и дает нам возможность заглянуть в святая святых души своей. Здесь нет и тени того насилования чувств, которое мы порой можем заметить в его произведениях и которым он замаскировывает настоящее свое «я». Тут нет ни вопля отчаяния, ни гордого сатанинского протеста, ни презрения, ни бешеного чувства ненависти или холодности к людям, которыми он прикрывает глубоко любящее сердце свое. В этом юношеском стихотворении Лермонтов более, нежели где-либо, является чистым романтиком. Неясное стремление романтиков в туманное «там» или «туда» у Лермонтова имеет более реальный характер, связуясь с памятью о матери и ясно определяя положение его в «земной юдоли», то есть между людьми, их интересами и стремлениями. Он чувствует себя чуждым среди их.

Его в высшей степени чуткая душа не встречает отзыва. Он поэтому скрывает от всех настоящие движения ее и старается выставить холодность и безучастность изгнанника рая. Сам же он слышит звуки его, и рвется к ним навстречу, и не может уловить их в ясном сознании, и в бессильном отчаянии считает себя отвергнутым небом и землей.

Я не для ангелов и рая

Всесильным Богом сотворен,

Но для чего живу, страдая?

Намеков на это состояние много раскинуто в произведениях поэта и по тетрадям того времени. Еще за год до написанной им «Песни ангела» он говорит:

Хранится пламень неземной

Со дней младенчества во мне;

Но велено ему судьбой,

Как жил, погибнуть в тишине.

Этот неземной пламень — «пламень любви горячей», любви к людям, к которым он простирал свои объятья:

Но люди

Не хотят к моей груди

Прижаться.

Он требовал любви, «со всею полнотою», сам, конечно, не будучи в состоянии разъяснить себе, чего хочет, и делая других ответственными за личное неудовлетворение:

Люди хотят иметь души, и что же?

Души в них волн холодней.

Но все это раннее разочарование не мешало поэту, чувствовавшему себя одиноким, и, может быть, именно потому, искать родную душу:

И как преступник перед казнью

Ищу вокруг души родной.

Он был чуток к любви и безгранично предан тем, кого заключил в свое сердце. Но именно эта безграничная преданность и делала его требовательным. Одна фальшивая нота заставляла его съежиться в самом себе и нарушала все душевное равновесие. Восстановление прежних отношений делалось уже немыслимым. Нежнейшие струны, вновь связанные, не могли издавать прежнего, чистого звука. При всем желании возобновить порванные отношения, это не удавалось Лермонтову, и он переходил к сарказму, в котором не щадил ни себя, ни других. От этого он внутренне чувствовал себя еще более несчастным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: