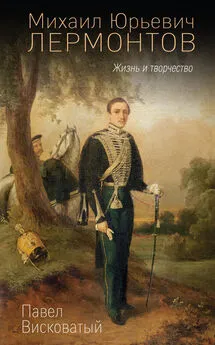

Павел Висковатый - М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

- Название:М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Висковатый - М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество краткое содержание

Вышедшая в 1891 году книга Павла Висковатого (он же — Висковатов) — первая полноценная биография Лермонтова, классический труд, приравненный к первоисточнику: она написана главным образом на основании свидетельств людей, лично знавших поэта и проинтервьюированных именно Висковатым. Этой биографией автор завершил подготовленное им первое Полное собрание сочинений поэта, приуроченное к 50-летию со дня его гибели.

Вспоминая о проделанной работе, Висковатый писал: «Тщательно следя за малейшим извещением или намеком о каких-либо письменных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я не только вступил в обширную переписку, но и совершил множество поездок. Материал оказался рассеяным от берегов Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа...» (от издательства «ЗАХАРОВ»)

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, эти люди, бичевал их поэт: «Над миром пройдут, не бросивши веками ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Господствовавшая система выдвинула людей-пешек, захудалых в искусственной атмосфере:

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Переход опасностью позорно-малодушны,

И перед властию презренные рабы.

Живет это поколение случайной жизнью: «Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви»... Каждая строка «Думы» поражает и бьет общество. Каждая строка продиктована скорбью человека, рвущегося вон из бедной действительности и связанного с ней несокрушимыми путами, потому что он всеми корнями своими в почве. Он не может и не хочет искусственно, следовательно лживо, улетать в область мечтаний, не имеющих ничего общего с реализмом жизни. «Лермонтов был счастлив, только когда творил; а творить он мог только в минуты вдохновения — чтобы ни вдохновляло его: радость, горе, негодование, отчаяние или гордое сознание своей силы». Негодование вдохновило его написать «Думу» — затем он впадает в мрачное настроение души — в апатию. Весну и лето 1838 года он почти ничего не пишет. «Лермонтов со своим врожденным стремлением к прекрасному, которое без добра и истины не может существовать, очутился совершенно один в чуждом ему мире... Окружавшие его люди не понимали его или не смели понимать и, таким образом, он находился в постоянной опасности ошибаться в самом себе или в человечестве».

И скучно, и грустно и некому руку подать...

В вялом настроении проходят весна и лето, затем поэт опять пробуждается к жизни и творчеству.

Имя Лермонтов получило тогда уже громкую известность и делало его в свете оригинальною новостью, он был решительно в моде, и с наступившим зимним сезоном в столице его вырывали друг у друга. Близкий свидетель А.И. Муравьев подтверждает это, объясняя, как пребывание на Кавказе прибавляло новый повод к интересу публики. Вообще «юные воители, возвращаясь с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов (друг Лермонтова), выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде». Неудивительно, что лермонтовские песни и поэмы, касавшиеся Кавказа и его природы, заинтересовывали публику еще в рукописях. В особенности дамы распространяли славу молодого поэта, наперерыв списывая его произведения и преимущественно поэму «Демон». Мы уже говорили, что рукописная литература тогда особенно была в моде, и многое еще до печати или запрещенное цензурой читалось всеми образованными людьми, как впоследствии «Крейцерова соната» и другие произведения Льва Толстого. Даже кто-то из лиц царской фамилии, — рассказывает Шан-Гирей, — пожелал иметь список «Демона», и Лермонтов приготовил тщательно просмотренный экземпляр, который через несколько дней был возвращен ему обратно.

Нельзя не упомянуть здесь об обстоятельстве, слышанном мной от некоторых современников. Нескромные стихи Лермонтова, писанные им в школе гвардейских юнкеров и по выходу из нее, еще тогда доставили ему известность между гвардейскими товарищами, переписывавшими эти поэмы и лирические излияния в свои «холостяцкие альбомы». Эта печальная слава «поэта, последователя Баркова» долго числилась за Лермонтова, и случалось, что когда дамы зачитывались рукописными экземплярами «Демона», мужья и братья с испугом хватались за рукопись, думая видеть перед собой одно из нескромных творений своего однокашника. Они не допускали мысль, чтобы «Маешка» мог писать в другом духе, и позднее еще никак не могли свыкнуться с мыслью, что корнет Лермонтов мог в то же время быть замечательным поэтом. «Entre nous soit dit (между нами говоря (фр.)), — говорил нам один из товарищей Лермонтова, — я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят: в сущности он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт»?!

В кружках записных литераторов Лермонтов не чувствовал себя хорошо и редко появлялся в них. По вышеописанным свойствам своим, он не мог примкнуть ни к одной из журнальных партий. Он был враг всякой «кружковщины». Разные колеи, в которых двигались литературные деятели разных лагерей, претили ему. В кабинеты редакторов он старался заходить, когда в них не было литературной братии. «Лермонтов нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась», — замечает Головачева. Стоя особняком, не сближаясь с литераторами вообще, Лермонтов, однако, с некоторыми лицами, соприкасавшимися с литературой, поддерживал постоянные и дружеские сношения. Таковыми были: В.О. Одоевский, А.А. Краевский, А.Н. Муравьев и только отчасти Жуковский и Вяземский, Соллогуб, Мятлев, Вельегорский и другие. Первые два были ему особенно близки. С прочими Лермонтов встречался больше в салонах образованных женщин высшего общества, находившихся в дружеских отношениях с лучшими нашими писателями, как Гоголь и Пушкин. То была семья Карамзиных, особенно дружественно расположенная к поэту, А.О. Смирнова (рожденная Росетти), графиня Ростопчина, известная писательница, и другие.

Между тем, Краевский вновь задумался издавать «Отечественные записки», о чем он мечтал еще в 1836 году, но разрешения не получил, так как в то время неохотно соглашались на учреждение новых или возобновление старых журналов. Да против воскрешения «Отечественных записок» интриговал и Булгарин. Тогда-то Краевский принял на себя редакторство «Литературных прибавлений» к «Русскому Инвалиду», купленных у Воейкова Плюшаром. Но дела Плюшара пошли плохо, он близился к банкротству; и вот убедили Свиньина похлопать о возобновлении «Отечественных записок», издателем которых он был с 1822 по 1830 год. Затем журнал прекратился. Свиньин стал действовать через родственника своего, всесильного Клейнмихеля, и действительно в первой половине 1838 года Свиньину, как бывшему собственнику «Отечественных записок», разрешили вновь издавать их. Краевский уговорил Одоевского и зятя его Врасского, Панаева, Владиславлева и других внести по 3500 рублей и купить у Свиньина издание. Передача состоялась; редактором был назначен Краевский. Публика, охладевшая к «Библиотеке для чтения», с нетерпением стала ожидать появления нового журнала, о котором «за» и «против» ходили преувеличенные слухи. Краевский постарался привлечь все лучшие силы и известные имена литературных деятелей. 1 января 1839 года вышла первая книжка. Она и следующие за ней книги были встречены в обществе шумно. Журнал произвел эффект.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: