Игорь Муромов - 100 великих путешественников

- Название:100 великих путешественников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-2374-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Муромов - 100 великих путешественников краткое содержание

С незапамятных времен людей манили дальние и загадочные страны, легенды о сказочных сокровищах, предания о «золотом веке», известия о счастливой и справедливой жизни «там, за горизонтом». Уже в государствах древности правители и полководцы снаряжали экспедиции на поиски новых морских и сухопутных путей, отправляли армии на покорение племен и народов «земель незнаемых». Позднее короли и султаны, коммерсанты и научные сообщества пытались раздвинуть границы известного мира, заглянуть в отдаленные уголки планеты. Но не все из отчаянных мореплавателей и землепроходцев возвращались к родным очагам.

Эта книга рассказывает об открытиях и удивительных судьбах великих путешественников и землепроходцев разных эпох и стран. Читатель встретит среди героев книги Геродота и Страбона, Марко Поло и Ибн Баттуту, Афанасия Никитина и Франсиско Писарро, Эрнана Кортеса и Ермака, Ерофея Хабарова и Семенова-Тян-Шанского, Николая Пржевальского и Миклухо-Маклая, Роберта Пири и Руала Амундсена.

100 великих путешественников - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К этому времени капитан Ричард Фрэнсис Бёртон уже успел завоевать себе широкую известность как блестящий ученый-ориенталист и неутомимый путешественник по странам Востока. В научных кругах его труды об Индии, Аравии и Восточной Африке снискали широкую признательность. Бёртон представил Королевскому Географическому обществу проект экспедиции в Африку, «во-первых, с целью установления границ “моря Уджиджи, или озера Уньямвези”, и, во-вторых, чтобы выяснить пригодную для экспорта продукцию внутренней области и этнографию ее племен». С помощью президента общества Р.И. Мёрчисона Бёртону удалось добиться от правительства необходимых ассигнований. Министерство иностранных дел предоставило в его распоряжение 1000 фунтов стерлингов. Было решено, что сопровождать его будет Спик.

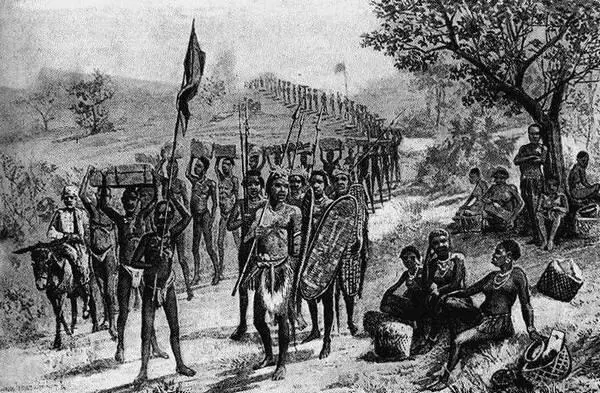

Караван носильщиков на пути к озеру

Инструкции Королевского географического общества гласили: «Главная цель экспедиции – проникнуть в глубь страны из Килвы или какого-либо другого места на восточном побережье Африки и по возможности пройти к получившему известность озеру Ньяса; определить положение и границы этого озера; установить глубину и характер его вод и притоков; исследовать окружающую местность и т. д. Получив всю нужную вам информацию в этой области, вы должны направиться на север, к горной цепи, где, как обозначено на наших картах, находятся предполагаемые истоки Бахр-эль-Абьяда, открытие которых явится вашей следующей главнейшей целью».

В декабре 1856 года путешественники прибыли на Занзибар – арабские ворота в Восточную Африку. Отсюда высылались флотилии для борьбы с правителями Момбасы, Малинди и Килвы, здесь располагался перекресток почти всех торговых путей восточной части континента.

Первоначально Бёртон намеревался «атаковать громадное слизнеподобное озеро миссионеров с хвоста», то есть двинуться к его суженному южному концу из Килвы; однако эта дорога слыла небезопасной, и он предпочел избрать более длинный и более спокойный караванный путь из Багамойо в Уджиджи. Бёртон и Спик решили переждать на побережье неблагоприятный для путешествий дождливый сезон, оставшееся же до его начала время использовали для небольших экскурсий тренировочного характера. В январе – марте 1857 года они посетили остров Пемба, Момбасу, Тангу, Пангани и поднялись вверх по долине одноименной реки до гор Усамбара (что позволило уточнить картографические данные Крапфа). Оба сразу же заболели жесточайшей малярией, хотя и принимали хинин.

В глубь материка экспедиция выступила 26 июня 1857 года. Двигаясь вдоль впадающей в Индийский океан близ Багамойо реки Кингани (Руву), путешественники пересекли низменную прибрежную область Узарамо и достигли подножия гор Усагара – приподнятого края внутреннего плоскогорья. Уже в Узарамо оба англичанина заболели малярией, приступы которой у Спика повторялись потом с различными промежутками. Бёртона же болезнь не отпускала на протяжении почти всего их дальнейшего пути, значительную часть которого ему пришлось проделать на носилках.

В прибрежной области Узарамо их путь буквально устилали жертвы эпидемии оспы. Дальше тоже встречались печальные картины: покинутые деревни, следы охоты на людей. Бёртон и Спик перевалили через хребет Рубехо и очутились на обширном плоскогорье, усеянном куполовидными гранитными останцами и покрытом скудной травянистой и кустарниковой растительностью. Это была страна Угого. За ней лежала более увлажненная, холмистая и лесистая Уньямвези – «сад Центральной Африки», по выражению Бёртона. 7 ноября экспедиция прибыла в главный торговый центр Уньямвези – Табору.

Здесь путешественники больше месяца отдыхали и набирались сил, пользуясь гостеприимством арабских купцов (в оказанном англичанам радушном приеме немалую роль сыграло захваченное ими с собой рекомендательное письмо занзибарского султана). О географии внутренних районов Восточной Африки таборские арабы имели более ясное и полное представление, чем те, с кем беседовал в свое время Эрхардт. Особенно ценную информацию дал Бёртону и Спику много путешествовавший на своем веку купец Снай бин Амир. «Когда я развернул карту господ Ребманна и Эрхардта, – вспоминает Спик, – и спросил его, где находится Ньяса, он сказал, что это иное озеро, чем Уджиджи, и лежит на юге. Это открыло нам глаза на интереснейший факт, обнаруживаемый впервые. Тогда я спросил, что означает слово “Укереве”, и получил таким же манером ответ, что это озеро на севере, много больше по размерам, чем Уджиджи. Это раскрыло тайну. Миссионеры слили три озера в одно. В великом ликовании от этого я спросил Сная через посредство капитана Бёртона, вытекает или нет из того озера река, на что он ответил, что, как он думает, озеро служит истоком реки Джуб» (то есть Джубы, впадающей в Индийский океан на юге Сомали). Спик, однако, сразу же высказал предположение, что вытекающая из северного озера река – не что иное, как Нил, и пытался убедить Бёртона направиться на север, но тот все-таки принял решение продолжать путь на запад, к «озеру Уджиджи», то есть Танганьике.

Покинув Табору в середине декабря, экспедиция вышла к текущей на запад, в Танганьику, реке Малагараси и далее следовала вдоль нее с незначительными отклонениями вплоть до самого озера. Английские исследователи добрались до него буквально еле живыми. 13 февраля 1858 года Бёртон первым из европейцев бросил взгляд на «обширное пространство светлейшей и нежнейшей голубизны», лежащее «в лоне гор». Стаи уток, цапель, бакланов и пеликанов гнездились у берега, густо поросшего тростником. На севере и на юге водная гладь уходила за горизонт, ширина же озера оказалась гораздо меньше той, какую приписывали ему миссионеры: с того места, где находился Бёртон, была отчетливо видна горная стена на противоположной, западной его стороне.

Путешественники остановились в Кавеле (Уджиджи) и после кратковременного отдыха, не без труда достав лодки, приступили к исследованию Танганьики. В первое плавание по озеру пустился один Спик, к тому времени уже немного окрепший, тогда как Бёртон был еще слишком слаб для такой поездки. Обследовав небольшой участок восточного берега Танганьики к югу от Кавеле, Спик пересек озеро и побывал на расположенном у его западного берега острове Касенге.

Здесь ему рассказали, что у южной оконечности озера в него впадает большая река Марунгу, на севере же из Танганьики вытекает другая «очень большая река» – Рузизи. Река с таким названием в действительности не существует, но есть нагорье Марунгу, обрамляющее впадину Танганьики с юго-запада. Сведения о наличии стока у Танганьики в северном направлении Спик воспринял скептически, так как они противоречили уже сложившемуся у него на основании других рассказов представлению, что в той стороне озеро ограничено высокими горами. Последние он нанес на карту в виде подковообразного хребта, замыкающего озерную котловину с севера, причем полагал, что это и есть «Лунные горы» древних.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: