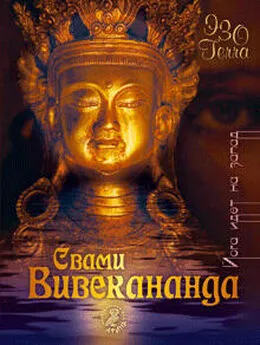

Владислав Костюченко - Вивекананда

- Название:Вивекананда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Костюченко - Вивекананда краткое содержание

Книга посвящена жизни и деятельности Свами Вивекананды — индийского мыслителя-гуманиста и общественного деятеля XIX в. Философские и социологические воззрения Вивекананды рассматриваются в связи с его радикально-демократическими, антифеодальными, а в конце жизни — социалистическими взглядами.

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей философии.

Вивекананда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К началу сентября Вивекананда возвращается в Чикаго. На сей раз у него в руках рекомендательное письмо профессора Райта в адрес оргкомитета конгресса. Письмо составлено в самых восторженных выражениях: Райт характеризует Вивекананду как человека «более ученого, чем все наши профессора, вместе взятые» (61, 2 , 279). Правда, возвращение в Чикаго оказывается связано с несколькими неприятными инцидентами: Вивекананда теряет адрес оргкомитета, тщетно пытается навести справки, попав в квартал, населенный зажиточными горожанами, принимающими его за негра, ночует в пустом ящике на вокзале… Но в конце концов все улаживается, 11 сентября он выступает на открытии конгресса и вскоре привлекает к себе всеобщее внимание, его выступления и доклады на различных секциях конгресса неизменно становятся «гвоздем программы», для них, как правило, специально резервируется время ближе к концу заседаний — с тем чтобы участники их не расходились. И такого рода тактика оправдывает себя, люди терпеливо сидят по нескольку часов, чтобы услышать чаще всего краткое (на 15–20 минут) выступление Вивекананды (см. 47, 68–69).

Между тем содержание выступлений молодого саньяси начинает все более беспокоить устроителей конгресса. Ведь их целью, их сокровенным замыслом было показать превосходство христианства над всеми остальными религиями мира. Но Вивекананда довольно успешно полемизирует с этим тезисом. В своих докладах он все чаще позволяет себе критические высказывания в адрес некоторых основных догм христианского вероучения (таких, как положение о сотворении мира и о первородном грехе), отрицательно оценивает деятельность миссионеров и т. д. Как вспоминает впоследствии сам Вивекананда (77, 353), «падре были взбешены»… Вивекананда получает десятки писем с недвусмысленно сформулированными угрозами и требованиями немедленно прекратить «проповедь индуизма». Против него на одном из заседаний конгресса с резкой речью выступает некий «преподобный» Джо Кук. Но «его преподобие» получает столь же резкую отповедь. В своем ответе Вивекананда говорит, в частности, о том, что все благополучие «христианской» Европы покоится на угнетении колоний (см. 47, 75).

На десятый день работы конгресса Вивекананда выступает со своим знаменитым (и получившим немало откликов в его собственной стране) докладом, озаглавленным «Религия не является насущной нуждой Индии». Он заявляет: «Вы воздвигаете храмы в Индии, но вопиющее зло на Востоке не недостаток религии — религии там достаточно. Хлеб — вот о чем вопиют миллионы страдающих индийцев… они просят хлеба, но им дают камень» (8, 1 , 18).

После закрытия конгресса Вивекананда заключает контракт с лекционным бюро и совершает ряд поездок по стране, во время которых выступает с многочисленными лекциями (порой число их доходит до 14 в неделю). Поездки (нередко ночные) изнурительны, публика разношерстна, обстановка, в которой приходится читать лекции, мягко говоря, не вполне академическая— так, на одной из лекций (в небольшом городке на «диком Западе») слушатели «развлекаются» стрельбой (см. 61, 2 , 325), стараясь, чтобы пули пролетали как можно ближе к Вивекананде, дабы можно было «испытать» его восточную невозмутимость (последний, впрочем, с честью выходит из подобного рода испытаний).

Все это Вивекананда стоически переносит ради того, чтобы собрать деньги в фонд помощи голодающим в Индии. Этот замысел кажется ему поначалу вполне реальным — ведь он пользуется популярностью, его лекции собирают большое число людей и обеспечивают солидные сборы (по 2–3 тысячи долларов). Но Вивекананда не искушен в финансовых делах, лекционное бюро попросту грабит его, а затем, когда он разрывает контракт, взимает такую неустойку, что все его планы рушатся.

Как бы то ни было, в течение 1894 г. Вивекананда выступает с лекциями в ряде американских городов, в том числе и самых крупных, таких, как Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Детройт, Вашингтон… Темы его лекций весьма разнообразны; они посвящены не только религиозным и философским вопросам — индуизму и веданте, но и истории, искусству, литературе Индии, обычаям индийцев, их образу жизни. Вивекананде приходится постоянно бороться с двоякого рода искаженными представлениями о своей стране. Во-первых, он сталкивается с мнениями, возникшими под влиянием деятельности теософов и их учения («блаватскософии», как впоследствии иронически будет говорить Вивекананда). Это мнения, согласно которым «индийское» приравнивается к «чудесному», «сверхъестественному», «оккультному». Видимо, под влиянием такого рода мнений детройтская «Ивнинг ньюс» печатает в связи с прибытием Вивекананды в Детройт броскую редакционную статью под заголовком: «Дайте нам чудес!» В дальнейшем тон газеты становится вульгарным, обращаясь к приезжему лектору, она требует: «Показывай или убирайся!» (47, 211). Но Вивекананда не только не собирается «показывать» чудеса, но и дает интервью назойливому корреспонденту «Ивнинг ньюс», в котором весьма трезво оценивает «оккультные феномены»: «Большинство странных вещей, которые имеют место в Индии и о которых трубят в зарубежной печати, сводятся к трюкам, производимым с помощью ловкости рук, и к гипнотическим иллюзиям» (там же, 216). Но больше всего хлопот доставляет Вивекананде тот односторонний и во многом искаженный образ Индии, который в течение многих лет создавался усилиями миссионеров. Миссионеры всячески стремились (в целях вящего самовозвеличения) изобразить индийских «язычников» в самых мрачных красках — как людей глубоко аморальных, практикующих преимущественно изуверские обряды и т. д. Выступления Вивекананды на Всемирном конгрессе религий вызвали у них такое раздражение, что один из них охарактеризовал конгресс как «величайший обман XIX века» (там же, 161). Миссионеры не замедлили дать бой Вивекананде во время его лекционных поездок.

Под влиянием миссионерской пропаганды его засыпают после лекций записками с весьма типичными вопросами (см. там же, 219): правда ли, что в Индии мужья сжигают жен (доведенное до абсурда представление о сати, к тому же давно запрещенном); правда ли, что в Индии детей приносят в жертву крокодилам и хищным птицам и т. д. Однажды Вивекананда с горечью сказал: «Если бы Индия поднялась, выгребла всю грязь, которая находится на дне Индийского океана, и забросала этой грязью западные страны, то и тогда это не возместило бы и бесконечно малой части того, что сделано по отношению к нам» (61, 2 , 314).

Но не все американцы были настроены по отношению к Индии так, как того хотели бы миссионеры. Уже в начале века многие из них с большой симпатией к индийцам, вспоминая о недавно отгремевших в собственной стране сражениях с англичанами, следят за борьбой индийских княжеств с Англией (см. 78, 29). Популярности индийской философии и индийской культуры в целом, в демократически настроенных кругах американской интеллигенции способствовала деятельность так называемых трансценденталистов — философской школы, наиболее видными представителями которой были Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) и Генри Дэвид Торо (1817–1862). Выступая с романтических позиций против господства принципа «чистогана» в человеческих взаимоотношениях, против иссушающего души утилитаризма и сгибающего их конформизма, «трансценденталисты» считали ряд важнейших идей индийской философии созвучными собственным идеям. Им импонировали мысли «Бхагавадгиты» о необходимости бескорыстной деятельности (в противовес утилитаризму!), равно как и мысли упанишад о Брахмане и атмане (наличие общей духовной основы мира и людей трактовалось как подтверждение тезисов о всеобщем братстве и единении с природой), а также о мировой иллюзии — майе, понимаемой в данном случае как начало, разъединяющее людей, заставляющее их углубляться в собственные, узкие, искусственно созданные «мирки» (см. там же, 32–42).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: