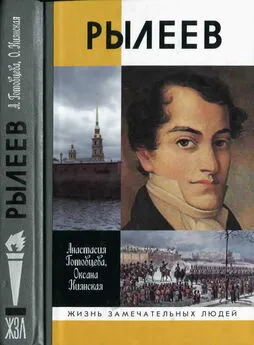

Анастасия Готовцева - Рылеев

- Название:Рылеев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03645-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Готовцева - Рылеев краткое содержание

Кондратий Рылеев (1795—1826) прожил короткую, но очень яркую жизнь. Азартный карточный игрок, он несколько раз дрался на дуэлях, за четыре года военной службы ни разу не получил повышения и вышел в отставку в чине подпоручика, но вскоре прославился как поэт и соиздатель альманаха «Полярная звезда», ставшего заметным явлением даже на фоне тогдашнего расцвета литературной жизни и положившего начало российской коммерческой журналистике. Он писал доносы на коллег-конкурентов, дружил с нечистоплотным журналистом Фаддеем Булгариным, успешно управлял делами Российско-американской компании и намеревался изменить государственный строй.

Биография Рылеева во многом пересматривает традиционные взгляды на историю тайных обществ и показывает истинные мотивы действий героя, его друзей и оппонентов: какую роль играл он в борьбе могущественных придворных фигур; благодаря чему издаваемый им альманах превратился в выгодное предприятие; каким образом штатский литератор стал лидером военного заговора; наконец, почему он, не принимавший активного участия в восстании на Сенатской площади, был казнен.

Рылеев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Известно, что, зная о возможном смертном приговоре, Рылеев был уверен: император этому приговору противится. Николай Бестужев рассказывает в мемуарах о некой «записке», посланной Рылеевым своим товарищам, — «когда он узнал о действиях Верховного уголовного суда». Записка, по словам Бестужева, «начиналась следующими словами: “красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас Бог, государь и благомыслящие люди”» {823} 823 Воспоминания Бестужевых. С. 39.

.

Рылеев, бывший политический сторонник Голицына, в тюрьме стал его идейным союзником. Последний цикл его стихов, написанный в Петропавловской крепости, имеет ярко выраженную мистическую окраску, нехарактерную для его предыдущих, вполне рационалистических произведений.

Эти стихотворения неизменно вызывают интерес исследователей:

…Творец! Ты мне прибежище и сила,

Вонми мой вопль, услышь мой стон.

Приникни на мое моленье,

Вонми смирению души,

Пошли друзьям моим спасенье,

А мне даруй грехов прощенье

И дух от тела разреши.

...

Для цели мы высокой созданы:

Спасителю, сей истине верховной,

Мы подчинить от всей души должны

И мир вещественный, и мир духовный.

Для смертного ужасен подвиг сей,

Но он к бессмертию стезя прямая;

И, благовествуя, речет о ней

Сама нам истина святая:

«И плоть и кровь преграды вам поставит,

Вас будут гнать и предавать,

Осмеивать и дерзостно бесславить,

Торжественно вас будут убивать,

Но тщетный страх не должен вас тревожить.

И страшны ль те, кто властен жизнь отнять

И этим зла вам причинить не может!..»

...

Ты прав: Христос спаситель нам один,

И мир, и истина, и благо наше;

Блажен, в ком дух над плотью властелин,

Кто твердо шествует к Христовой чаше.

Прямой мудрец: он жребий свой вернее,

Он предпочел небесное земному,

И, как Петра, ведет его Христос

По треволнению мирскому.

Душою чист и сердцем прав

Перед кончиною подвижник постоянный,

Как Моисей, с горы Навав,

Узрит он край обетованный {824} 824 Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 81—82. Ср: он же. Полное собрание сочинений. С. 267—268.

.

Все эти стихи адресованы Евгению Оболенскому. Оболенский вспоминал, что они были наколоты на кленовых листках, которые сторож принес ему в каземат. Однако сохранились эти строки не только в мемуарах Оболенского — черновики посланий были написаны на обороте писем Натальи Рылеевой мужу {825} 825 См.: Оболенский Е. П . Указ. соч. М., 1981. С. 91-93. Ср.: Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 361.

.

Стихи эти были многократно прокомментированы исследователями, «Религия была единственным исходом, к которому должна была прийти эта сентиментальная натура, когда всякий способ и предлог к проявлению энергии был у нее отнят», — писал Н. А. Котляревский. «Религиозность, никогда не покидавшая его в течение всей жизни, теперь всецело овладела его душой и часто облегчала его страдания», — вторил ему В. И. Маслов {826} 826 Котляревский Н. А. Рылеев. С. 176; Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 103.

. Советские исследователи несколько откорректировали представления о последних стихотворениях Рылеева: к примеру, А. Г. Цейтлин услышал в них «несомненные ноты политического протеста» и, напротив, не увидел «полного отречения от целей борьбы» {827} 827 Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. С. 231, 232.

. Однако религиозный смысл этих рылеевских посланий ни один из них, конечно же, не оспаривал. Маслов, проведя текстологический анализ этих стихотворений, выяснил, что главными источниками вдохновения для Рылеева на этот раз стали Псалтырь, а также Евангелия от Матфея и Иоанна {828} 828 См.: Маслов В. И, Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 345.

.

Однако, размышляя о предсмертных стихах Рылеева, исследователи часто упускают из виду еще один явный источник его религиозных раздумий — книгу средневекового монаха и теолога Фомы Кемпийского «О подражании Христу», которая была у него в крепости. В начале следствия, 21 января 1826 года, он писал жене: «Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов Карамзина Истории… они, кажется, стоят в большом шкафу… да прикажи также приискать в книжных лавках книгу “О подражании Христу”, переводу М. М. Сперанского». «Историю государства Российского» передавать Рылееву было запрещено, но книгу Фомы Кемпийского он вскоре получил. 5 февраля он поблагодарил жену за книгу: «Она питает меня теперь. Советую тебе снова прочесть ее: в час скорби она научает внятнее и высокие истины ее тогда доступнее» {829} 829 Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 504.

.

Следовательно, дома у Рылеева сочинения Фомы Кемпийского, в отличие от «Истории» Карамзина, не было и в круг его активного чтения до ареста эта книга не входила. Между тем она была одной из главных мистических книг эпохи, в начале XIX века неоднократно переводилась на русский язык. Один из таких переводов осуществил знаменитый государственный деятель Михаил Сперанский, не чуждый увлечения мистикой. Первое издание этого перевода появилось в России в 1819 году, в последний раз перед событиями на Сенатской площади она была издана в 1821-м под эгидой голицынского министерства.

Собственно, смысл этой книги хорошо известен: «…если преуспеяние наше в благочестии поставляем мы в исполнении одних только внешних обрядов, то благоговение наше скоро исчезнет. Но обратим секиру на самый корень древа, дабы, очистив себя от страстей, наслаждаться душевной тишиною» {830} 830 О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского / Пер. М. М. Сперанского. СПб., 1821. С. 30.

. Это утверждение современные исследователи называют «индивидуальной религиозностью», а современники Рылеева именовали «внутренней Церковью».

Аскетизм, которым проникнута книга, выражается, в частности, в идее любви людей к Христу даже в том случае, когда ему «было угодно не посылать им никакой отрады», — именно в таком состоянии находился Рылеев в крепости. В сочинении средневекового теолога содержится и много других утешительных для узника изречений, в том числе «о пользе несчастий»: «…суды Божий различны от судов человеческих»; «…весьма великое дело пребывать в повиновении… и не быть в своей власти». Рылеев также мог найти у Фомы Кемпийского оправдание собственному поведению на следствии: «…если Бог пребывает с нами, нам нужно, для сохранения мира, иногда и отступать от наших мыслей». Рассуждал философ и об опасности дружеских связей, отвлекающих человека от познания божественных истин {831} 831 Там же. С. 20-24, 148.

.

В книге «О подражании Христу» Рылеев мог обратить внимание на мысли, созвучные собственным честолюбивым устремлениям. Еще в корпусе он писал отцу о том, что желает «вознесться» «превыше человеков» и готов для этого стоически переносить «все несчастья, все бедствия» {832} 832 Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 429.

. Трактат Фомы Кемпийского вполне мог убедить Рылеева в правильности подобных мечтаний — просто действовать следовало не на политическом поприще, а на поприще познания божественной истины: «Кто любит Иисуса и истину, кто действительно углублен во внутреннее и свободен от неправильных привязанностей, тот может свободно обращаться к Богу, возноситься духом превыше самого себя и покоиться усладительно» {833} 833 О подражании Христу. С. 111.

.

Интервал:

Закладка: