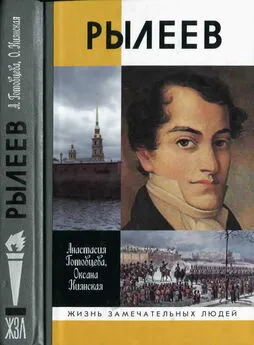

Анастасия Готовцева - Рылеев

- Название:Рылеев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03645-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Готовцева - Рылеев краткое содержание

Кондратий Рылеев (1795—1826) прожил короткую, но очень яркую жизнь. Азартный карточный игрок, он несколько раз дрался на дуэлях, за четыре года военной службы ни разу не получил повышения и вышел в отставку в чине подпоручика, но вскоре прославился как поэт и соиздатель альманаха «Полярная звезда», ставшего заметным явлением даже на фоне тогдашнего расцвета литературной жизни и положившего начало российской коммерческой журналистике. Он писал доносы на коллег-конкурентов, дружил с нечистоплотным журналистом Фаддеем Булгариным, успешно управлял делами Российско-американской компании и намеревался изменить государственный строй.

Биография Рылеева во многом пересматривает традиционные взгляды на историю тайных обществ и показывает истинные мотивы действий героя, его друзей и оппонентов: какую роль играл он в борьбе могущественных придворных фигур; благодаря чему издаваемый им альманах превратился в выгодное предприятие; каким образом штатский литератор стал лидером военного заговора; наконец, почему он, не принимавший активного участия в восстании на Сенатской площади, был казнен.

Рылеев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Аракчеев, в отличие от своих оппонентов и их сторонников, был немногословен. В 1823 году ему удалось добиться смещения Волконского с поста начальника Главного штаба, а в 1824-м — удаления с министерской должности Голицына. Именно тогда в стране установился режим, который принято называть аракчеевщиной. Царь фактически перестал заниматься государственными делами, доверив их начальнику своей канцелярии.

Однако в 1820 году когда Рылеев дебютировал в литературе и журналистике, Голицын был еще в полной силе. Более того, многие современники считали, что именно он являлся главным — после царя — правителем России. Недаром прекрасно знавший эпоху, собиравший о ней устные рассказы и документы Л. Н. Толстой устами Пьера Безухова скажет в эпилоге «Войны и мира»: «Библейское общество — это теперь всё правительство» {369} 369 Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. И. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М., 1963. С. 313.

.

В конце 1820 года, в связи с «семеновской историей», борьба временщиков обострилась.

Волнения в Семеновском полку породили смятение в русском обществе. Судя по документам, современники и прежде всего люди, обличенные властью, пытались ответить на вопрос «Кто виноват?». Естественно, власти осуждали солдат, ослушавшихся командира. Но большинство тех, от кого зависело принятие решений, искали виновников бунта вне солдатской среды и обвиняли прежде всего полкового командира Шварца и офицеров-семеновцев.

Самым весомым в данном случае оказалось мнение императора, а было оно весьма своеобразным. «Я сомневаюсь, — писал Александр 10 ноября 1820 года, — чтобы одни были виновнее других, и уверен, что найду настоящих виновных в таких людях, как Греч и Каразин» {370} 370 Бумаги покойного председателя Государственного совета И. В. Васильчикова// РА. 1875. Кн. 1. Вып. 3. С 355.

.

Василий Каразин, известный прожектер и доносчик Александровской эпохи, был личным врагом Голицына, писал на него доносы Кочубею; соответственно, защищать его министр духовных дел и народного просвещения не собирался. В итоге Каразин был арестован, несправедливо обвинен в составлении антиправительственных прокламаций, просидел полгода без суда и следствия в Шлиссельбурге, а затем был сослан в собственное имение под надзор полиции. Иное дело — знаменитый журналист и педагог Николай Греч. К концу 1820 года он был не только издателем журнала «Сын отечества», но и не менее известным филологом-лингвистом, автором учебников по русской грамматике, много преподававшим в частных пансионах. Имя Греча неразрывно связано с введением в России системы взаимного обучения. Метод этот, изобретенный англичанами А. Беллем и И. Ланкастером, состоял в том, что наиболее одаренные ученики под руководством учителя передавали полученные знания своим менее способным товарищам. Он имел, конечно, большие недостатки, но был весьма актуален для России, так как позволял научить грамоте сразу большое количество крестьян и солдат.

В советской историографии сложилось мнение, что введение в России ланкастерской системы было связано с деятельностью Союза благоденствия. Между тем еще в конце XIX века литературовед А. Н. Пыпин выявил, что распространялась она по прямому приказу Александра I, главным же исполнителем царских указаний выступал князь Голицын. «В числе приверженцев и распространителей ланкастерской методы у нас члены Библейского общества играли немалую, если не главную роль», — считал Пыпин {371} 371 Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 107.

.

В 1816 году император поручил Голицыну отправить «в Англию для изучения методы Ланкастера» четверых студентов столичного Педагогического института, и с этого момента Голицын стал яростным пропагандистом новой системы. Он лично наблюдал за обучением посланцев и докладывал о их успехах императору, в октябре 1817 года организовал в Педагогическом институте специальное отделение «для образования учителей приходских и уездных». При Главном правлении училищ был создан особый комитет для учреждения училищ народного просвещения {372} 372 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. Царствование императора Александра I. 1802—1825. 2-е изд. СПб., 1875. С. 889, 1020, 1286.

.

В деле внедрения ланкастерской системы Греч оказался ближайшим сподвижником Голицына. В 1818 году он был назначен директором ланкастерской школы в Гвардейском корпусе. В январе 1819-го под его руководством возникло Общество для заведения училищ по методе взаимного обучения, в состав которого на разных этапах входили деятели тайных антиправительственных организаций. Общество это, долженствовавшее обозначать инициативу «снизу», на самом деле считалось структурным подразделением Министерства духовных дел и народного просвещения {373} 373 См.: Там же. С. 1230—1233; Месяцеслов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1820. Часть 1. Министерство духовных дел и народного просвещения. Особые заведения. Санкт-Петербургское общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. СПб., 1820. С. 811.

.

Когда разыгралась «семеновская история», император решил, что именно Греч с помощью новой системы «распропагандировал» солдат в школе, внушил им неповиновение начальству — несмотря на то, что семеновские солдаты в этой школе не обучались. «Наблюдайте бдительно за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами… — предписывал Александр I. — Признаюсь, я смотрю на них с большим недоверием». Император требовал обратить «особенное внимание на счет тех людей, кои обучались в общей школе, бывшей в казармах Павловского полка, как со стороны нравственности и поведения их, так и дисциплины и военного повиновения». «Не сохранили ли [ученики школы] каких сношений с г. Гречем?» — вопрошал он {374} 374 Бумаги покойного председателя Государственного совета И. В. Василышкова // РА. 1875. Кн. 1. Вып. 3. С. 354; Кн. 2. Вып. 6. С. 128.

.

Сейчас уже невозможно установить, кто первым подал императору мысль о виновности в «семеновской истории» Греча и ланкастерских школ. Объективно она была выгодна и Волконскому, потому что снимала обвинения в «подстрекательстве» солдат с его ведомства, и Аракчееву, поскольку позволяла ослабить влияние Голицына при дворе. В любом случае императорский гнев означал конец педагогической карьеры Греча.

В обществе стали распространяться слухи, что Греча то ли высекли, то ли собираются высечь в полиции. Слухи эти воспроизведены, в частности, в мемуарах Николая Лорера; правда, автор считал, что вина Греча заключалась в написании сатиры «К временщику» и высечь его собирались по приказу Аракчеева. «Вообразите себе, — писал Лорер, — как перепугался этот писатель, когда его схватили и мчали на Литейную, где жил страшный человек. Но Греч дорогой утешал еще себя тем, что, может быть, Алексей Андреевич, очарованный его слогом, поручит ему написать что-нибудь о Грузине или о военных поселениях. Но представьте себе его положение, когда, представ пред очи Аракчеева, он услыхал гнусливый вопрос:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: