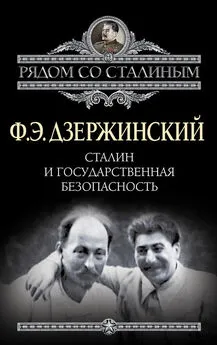

Феликс Медведев - О Сталине без истерик

- Название:О Сталине без истерик

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «БХВ»cdf56a9a-b69e-11e0-9959-47117d41cf4b

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9775-0863-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Медведев - О Сталине без истерик краткое содержание

Книга посвящена Сталину и сталинщине. Кроме интервью автора с теми, кто лично знал «вождя народов», – его приемным сыном Артемом Сергеевым, последним кремлевским наркомом Николаем Байбаковым, Серго Микояном, вдовой Николая Бухарина Анной Бухариной-Лариной, Сергеем Михалковым, – в книгу вошли фрагменты бесед на больную и по-прежнему актуальную тему с дочерью Карла Радека Софьей, художником Михаилом Шемякиным, французским философом-социалистом Роже Гароди, писателем Эдуардом Лимоновым и другими. В книге использованы письма, стихи, фотографии на тему сталинщины из архива автора.

О Сталине без истерик - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Честность, порядочность, помноженные на принципиальность и нежелание идти ни на какие компромиссы с властью, явились причинами того, что из Соболева сделали «мертвого поэта»: стихов его не публиковали, в Союз писателей не принимали (да он и не стремился быть с некоторыми из его членов в одной «стае»). Работал только «в стол».

«Я – сын твой, а не пасынок, о Русь, хотя рожден был матерью еврейской», – написал автор всемирно известного «Бухенвальдского набата».

В то время как со сцены Кремлевского и других государственных залов звучали трагические антифашистские строчки:

Сотни тысяч заживо сожженных

Строятся,

Строятся

В шеренгу к ряду ряд…

Их автор, приговоренный к забвению, умирал в «Бухенвальде», выстроенном в стране «развитого социализма» для таких, как он, неподкупных и коленонепреклоненных.

Глава 16. Поэт Константин Симонов: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?..»

В моей поэтической библиотеке сохранился сборник Константина Симонова «Стихотворения. 1936–1942», вышедший в 1942 году в ОГИЗе.

В этой книжечке есть стихи, которые, по понятным причинам, не включались им в другие, более поздние издания.

Мне кажется, что это стихотворение поэта-фронтовика, как и комментарий к нему, написанный Симоновым спустя годы, уместны в данной книге.

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?

Ты должен слышать нас, мы это знаем:

Не мать, не сына – в этот грозный час

Тебя мы самым первым вспоминаем.

Еще такой суровой годовщины

Никто из нас не знал за жизнь свою,

Но сердце настоящего мужчины

Лишь крепче закаляется в бою.

В дни празднеств, проходя перед тобою,

Не думая о горестях войны,

Кто знал из нас, что будем мы судьбою,

С тобою в этот день разлучены?..

Так знай же, что в жестокий час разлуки

Лишь тверже настоящие сердца,

Лишь крепче в клятве могут сжаться руки,

Лишь лучше помнят сыновья отца.

Все те, кто праздник наш привык с тобою

В былые дни встречать у стен Кремля,

Встречают этот день на поле боя,

И кровью их обогрена земля.

Они везде: от пламенного юга,

От укреплений под родной Москвой

До наших мест, где северная вьюга

В окопе заметает с головой.

И если в этот день мы не рядами

По праздничным шагаем площадям,

А, пробивая пусть себе штыками,

Ползем вперед по снегу и камням,

Пускай Информбюро включает в сводку,

Что нынче, лишних слов не говоря,

Свой штык врагу, втыкая молча в глотку,

Мы отмечаем праздник Октября.

А те из нас, кто в этот день в сраженье

Во славу милой родины падет, —

В их взоре, как последнее виденье,

Сегодня площадь Красная пойдет.

Товарищ Сталин! Сердцем и душою

С тобою до конца твои сыны,

Мы твердо верим, что придем с тобою

К победному решению войны.

Ни жертвы, ни потери, ни страданья

Народную любовь не охладят, —

Лишь укрепляют дружбу испытанья,

И битвы верность русскую крепят.

Мы знаем, что еще на площадь выйдем,

Добыв победу собственной рукой,

Мы знаем, что тебя еще увидим

Над праздничной народною рекой.

Как наше счастье, мы увидим снова

Твою шинель солдатской простоты,

Твои родные, после битв суровых

Немного постаревшие черты.

«Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, в том числе в годы войны, наше преклонение перед ним в годы войны, – это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами. Да, мне сейчас приятнее было бы думать, что у меня нет таких, например, стихов, которые начинались словами “Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?” Но эти стихи были написаны в сорок первом году, и я не стыжусь того, что они были тогда написаны, потому что в них выражено то, что я чувствовал и думал тогда, в них выражена надежда и вера в Сталина. Я их чувствовал тогда, поэтому и писал.

Но, с другой стороны, тот факт, что я писал тогда такие стихи, не зная того, что я знаю сейчас, не представляя себе в самой малой степени и всего объема злодеяний Сталина по отношению к партии и к армии, и всего объема преступлений, совершенных им в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах, и всего объема его ответственности за начало войны, которое могло быть не столь неожиданным, если бы он не был столь убежден в своей непогрешимости, – все это, что мы теперь знаем, обязывает нас переоценить свои прежние взгляды на Сталина, пересмотреть их. Этого требует жизнь, этого требует правда истории».

Из книги К. Симонова «Глазами человека моего поколения», М., 1990Что ж, не у каждого «мастера художественного слова» хватило мужества написать такие слова, многие делали вид, что не говорили, не писали, не подписывали…

Константин Симонов же останется в нашей памяти не этими громоподобными строчками, а вечными «Жди меня…» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»

Глава 17. Евгений Евтушенко: «Я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпадала честь подносить букеты цветов Сталину…»

Как попала ко мне перепечатка опубликованного в 1962 году журналом «Штерн» публицистического произведения Евгения Евтушенко «Автобиография рано созревшего человека», сейчас я точно не помню. По одной отложившейся в памяти версии штудию всемирно известного уже тогда поэта перевел для меня году в 64-м, может быть, в 65-м мой дядя Ласло Партош, знавший несколько языков, в том числе и немецкий. Но возможен и другой вариант. Кто-то из знакомых «одарил» меня уже готовой стостраничной распечаткой, гулявшей в «самиздате».

В ту уже сходящую на нет «оттепельную» пору бесцензурная и не санкционированная властями публикация в буржуазных изданиях была крамолой.

Поведение поэта и его произведение клеймили позором, определяя и то, и другое как политически вредное и даже антисоветское. Хранить у себя дома этот образец «антипартийной» литературы было достаточно рискованно. Я же, «подтравленный» спущенной «сверху» определенной свободой, возможностью говорить, обсуждать, читать, однажды (это было уже году в 1967-м) легкомысленно принес «Автобиографию» на работу во владимирскую газету «Призыв» и положил в свой рабочий стол вместе с имевшимся у меня письмом Александра Солженицына к IV Съезду Союза писателей, в котором писатель выступал за упразднение всякой цензуры над художественными произведениями. Письмо это вызвало бурю возмущения в официальных кругах и распространялось также в «самиздате».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: