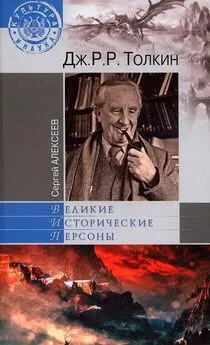

Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин

- Название:Дж. Р. Р. Толкин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2013

- ISBN:978-5-9533-5142-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Алексеев - Дж. Р. Р. Толкин краткое содержание

Дж. Р. Р. Толкин — человек-парадокс. Во всем — и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга — не «обычная» биография, а, скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине — не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения — задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи — задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, — исследовать место Толкина в истории жанра «фэнтези». А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, ещё далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства.

Дж. Р. Р. Толкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, даже Шиппи, принимающий неприязнь Толкина к Вагнеру за чистую монету, не мог не отметить весьма заметного сходства «Кольца Нибелунга» и «Властелина Колец». Допустим, состязание в загадках, сломанный меч героя или сама идея проклятого кольца могут восходить к общим источникам. Но «господин Кольца», становящийся «рабом Кольца», — не из средневековых текстов. Это мысль чисто вагнеровская, которую Толкин не знать не мог и которую не мог воспринять несознательно. Точно так же и «всевластие», даруемое Кольцом, — хотел того Толкин или не хотел, но тема абсолютно вагнеровская. Даже наивность Дочерей Рейна, позволяющая Альбериху завладеть золотом реки и выковать Кольцо, находит параллель у Толкина, где Саурон обманывает Нолдор Эрегиона, чтобы получить их помощь в создании Колец Власти. У Вагнера заимствованы имя Мима и отчасти его роль в «Нарн». Миме — кузнец-гном, брат Альбериха, соответствующий коварному Регину скандинавской традиции, что весьма важно, учитывая роль Сигурда как одного из прототипов Турина. Говоря о «Нарн», можно ещё вспомнить выкованный Миме для Альбериха шлем, позднее взятый Зигфридом из драконьего логова, — в сравнении с «Драконьим шлемом» Турина, вселяющим ужас во врагов. С другой стороны, функция Шлема в древней традиции и у Вагнера точно совпадает с толкиновским Кольцом — он делает носителя невидимым. Впрочем, эти пересекающиеся мотивы с общими источниками, скорее всего, и связаны.

Вагнера весьма высоко ставил К. С. Льюис. Возможно, что именно благодаря ему Толкин и преодолел свою юношескую несколько снобистскую неприязнь — на время, пока не был утомлён непрошеными параллелями с собственным детищем. Во всяком случае, известно, что друзья вместе читали и даже декламировали «Валькирию», ходили на Вагнера в Ковент-Гарден. Пик этого, пусть умеренного, «увлечения» Толкина Вагнером приходится как раз на 1930-е гг. Но, как видно из появления Мима уже в «Книге забытых сказаний», началось оно намного раньше. А как показывает внедрение его в историю Турина в «Нарн» 1950-х и сближение с вагнеровским прототипом, не вполне миновало и позже. Поразительно, но факт, — уже «страдая» от сравнений с Вагнером, Толкин снова на них напрашивался! Так что Гарт, например, вполне справедливо считает неприязнь Толкина к Вагнеру преувеличенной прежними биографами.

Может быть, точнее всего отношение своего отца к Вагнеру и его причины сформулировал от собственного имени К. Толкин в предисловии к «Легенде о Сигурде и Гудрун»: «Обращение Вагнера с древнесеверными версиями легенды было не столько «интерпретацией» древней литературы, сколько новым, трансформирующим её импульсом, воспринимающим элементы старой скандинавской концепции и помещающим их в новый контекст, адаптируя, изменяя и очень многое придумывая согласно собственному вкусу и творческим намерениям автора. Таким образом, в либретто «Кольца Нибелунга», пусть и возникшем на действительно старинной основе, следует видеть не столько продолжение или развитие давней героической легенды, сколько новое и независимое произведение искусства, — а с этим «Новая песнь о Вёльсунгах» и «Новая песнь о Гудрун» (самого Дж. Р. Р. Толкина. — С.А.) по духу и цели имеют мало общего».

Андерсен Толкину тоже, естественно, не понравился ещё в детстве. Сам он писал об этом (в том самом письме, где досталось и Браунингу) так: «Мне, конечно, в самой юности давали Ганса Андерсена. Одно время я слушал со вниманием, и это могло выглядеть так, будто читавшиеся мне истории меня захватывали. Я сам часто читал их. На самом деле он мне активно не нравится; и живость этого отторжения — главное, что у меня за долгие годы связано с его именем». Поверим. Тем более что у Андерсена, в отличие от Вагнера, действительно есть мотивы, которые Толкин (в зрелые, правда, годы) принципиально не выносил — взять тех же малюток-эльфов! Стиль и сюжеты Андерсена местами напоминают то, что Толкин жёстко критиковал в «О волшебных историях» — слишком смягчено, слишком приспособлено для детей, не «на вырост». Шиппи приводит в пример «Русалочку», где Толкину могла не прийтись по нраву «сентиментальность». У самого Толкина русалка в «Песнях для филологов» заполучает смертного мужа гораздо более традиционным для фольклора способом — похитив его на дно морское. Впрочем, Шиппи обращает внимание и на некую перекличку образов Русалочки и Лутиэн, которая через брак со смертным обретает человеческий жребий (возможность выхода за грань мира, то есть «спасение») . Как бы то ни было, очевидно, что Толкин Андерсена «часто читал» и свободно оперировал его образами — например, сравнивая с «гадким утёнком» сначала Фродо, а затем собственный роман.

Подводя итог, можно сделать вывод, что романтики были Толкину более интересны, чем литераторы века барокко или эпохи Просвещения, однако при этом далеко не столь значимы, как средневековые авторы или подлинный фольклор. Неприязнь к некоторым из них (Вагнеру, Браунингу, даже Андерсену) у него чаще деланая. Однако и за предшественников он их не признавал. Обращение романтизма с «волшебной историей» вызывало у Толкина весьма ограниченный интерес. За двумя исключениями — одним иностранным и одним британским, одним из среднего романтизма и одним из весьма позднего. Имена этим исключениям — Элиас Лённрот и Джордж Макдональд, и на них следует остановиться подробнее, ибо с ними мы вступаем в ряд признанных Толкином учителей.

«Финские баллады»

Из мифотворцев первой половины XIX в. создатель «Калевалы» финский поэт и фольклорист Элиас Лённрот, несомненно, стоит к Толкину ближе всех. Прежде всего, главным сходством была сама идея воссоздать целостную мифологию в художественной форме на основе существующего фольклора. Разница была в качестве доступного материала. Лённрот распоряжался щедрой сокровищницей собранных им народных рун, которые ему оставалось «просто» соединить в связное повествование. Толкину достался фольклор, умиравший во времена первых профессиональных собирателей и уже умерший в его время… Сам метод Лённрота заведомо был ближе Толкину, чем обращение с традицией других романтиков, как Вагнер, Теннисон или Лонгфелло. Лённрот не пытался создать новые мифы из старых, он перелагал старые в их же законной форме, придавая им лишь новое звучание, — развивал традицию, а не подменял её авторским вымыслом. Когда Толкин брал за основу своих текстов подлинные первоисточники, то он поступал точно так же — ив «Гибели Артура», и в «Легенде о Сигурде и Гудрун». Другое дело, что Толкин создавал и собственные мифы — но мифы всецело оригинальные, не копирующие традицию и не выдающие себя за неё. Первоисточники включались в их ткань, но как элементы совершенно нового единства. И одним из таких первоисточников для Толкина оказались руны «Калевалы».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: