Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Гумилев и Ахматова с сыном, 1915 год

Теперь война в записках Гумилева выглядит прозаичней. Юнгера меньше, Толстого больше. Даже героические эпизоды отдают «Войной и миром», а не «Гибелью богов».

Проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые, или наш солдатик оказался героем, — неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.

Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно.

Как унтер-офицер, Гумилев теперь принимает участие даже в «военных советах» — на уровне роты, разумеется. У него появляются знакомые офицеры — не из 1-го эскадрона, где он служил, а из 2-го. Некто Н. Скалон — «старший офицер, человек большой эрудиции» — часто зовет столичного поэта к себе в блиндаж «выпить стакан вина» и почитать стихи (свои и Ахматовой) [120] Возможно, это вызывало зависть у других «вольноперов» и раздражение у офицеров первого эскадрона. Не эти ли конфликты имеются в виду в «Балладе о Гумилеве» (1923) Ирины Одоевцевой: Но приятели косо смотрели На Георгиевские кресты: «Гумилеву их дать — умора!» И насмешка кривила рты. Солдатские по эскадрону Кресты такие не в счет. Известно, он дружбу с начальством По пьяному делу ведет».

. Из товарищей-вольноопределяющихся он близко сходится с Ю. Янишевским, страстным путешественником и велосипедистом, которого он приглашает принять участие в будущей экспедиции на Мадагаскар.

Михаил Струве, 1910-е

Может быть, в каком-то отношении служба и стала легче. Но зимняя и весенняя кампания была тяжела по другим причинам. Стихии Западного Края восстали против русской армии. Официальные донесения из Литвы беспрерывно говорят в феврале — марте о мокром снеге, метели, мешающей стрельбе, страшном тумане, сырости. Об этом пишет и Гумилев в своих «Записках».

С 28 марта уланы удерживают деревню Лейпуны. 2–3 марта начинается трудное наступление. Для Гумилева оно стало роковым. 2 марта, накануне наступления, он едет в дальний разъезд во главе с корнетом князем С. А. Кропоткиным и тяжело простужается.

Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7.

Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!» Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него.

Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.

Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлеченья брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.

Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и, наконец, — полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград.

Гумилев никогда не отличался крепким здоровьем. Но разделявшиеся им представления о мужской доблести требовали небрежного отношения к своим недомоганиям. Все это не проходило даром. Ночная скачка с 39-градусной температурой стоила ему воспаления почек. Пролежав две недели в лазарете на Введенской улице (на Петроградской стороне), он самовольно вышел на улицу. Это привело к новому обострению болезни.

В лазарете Гумилев познакомился с лечившимся там молодым поэтом Михаилом Струве, чей дядя, Петр Бернгардович Струве, был виднейшим экономистом, депутатом 2-й Думы от кадетов и редактором журнала «Русская мысль», в котором Гумилев иногда печатался. С молодым Струве Гумилева сближало увлечение не только поэзией, но и шахматами — хотя вряд ли он, несмотря на дружбу со Зноско-Боровским, был особенно сильным игроком.

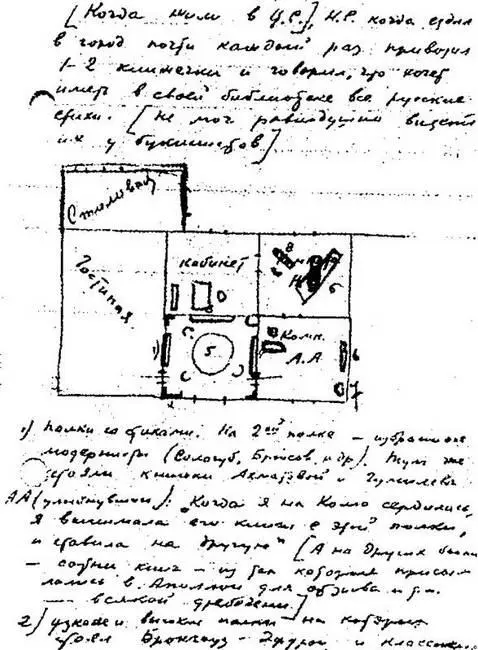

План дома Гумилевых на Малой улице в Царском Селе.

Рисунок П. Н. Лукницкого, 1920-е. Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

Сестрой милосердия в лазарете служила Анна Леонтьевна Бенуа, дочь и внучка архитекторов и племянница живописца. Между ней и Гумилевым, по всей вероятности, «ничего не было», и едва ли он был сколько-нибудь серьезно увлечен ею, но пройти мимо красивой девушки, не проявив подобающей галантности, поэт не мог. Памятником общения с Анной Бенуа стали два стихотворения — «Сестре милосердия» и «Ответ сестры милосердия». Мотив «сестры милосердия» — один из самых распространенных в массовой поэзии военных лет. В журналах и сборниках появлялось немало опусов на эту тему — от стихотворения Л. Афанасьева с энергичной первой строчкой «Лежал я в поле средь трупов смрадных» до произведения Городецкого с кинематографическим названием «Прибытие поезда». Если эти авторы воспевали самоотверженных русских «сестричек», то Петра Потемкина вдохновило газетное сообщение о коварных тевтонских сестрах милосердия, якобы добивающих раненых солдат. Сатириконец написал на эту тему мрачную балладу, которую наверняка читал на «вечере с участием Гумилева». Гумилев пытается найти свой подход к теме, но не слишком удачно. Противопоставление мужского и женского начала выглядит здесь наивным и плакатным, да и стих не по-гумилевски неловок:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: