Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

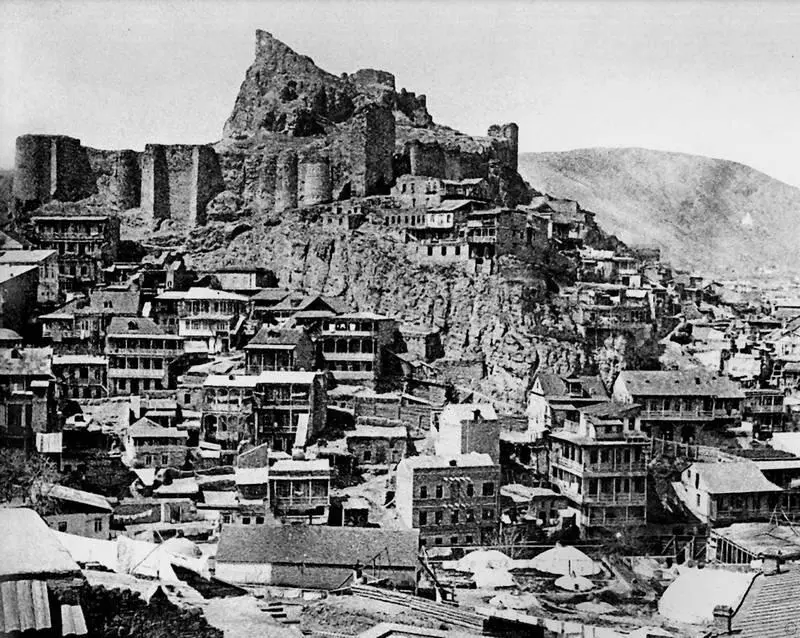

Туземная часть Тифлиса. Фотография конца XIX века

Стеснения, чинимые грузинской культуре, порождали ответные националистические настроения. Среди борцов за национальную независимость было два основных течения — национал-либералы, чьим духовным вождем был «некоронованный царь Грузии» князь Илья Чавчавадзе, и марксисты во главе с молодым Ноем Жордания. Между ними шла бурная полемика, у каждой группы существовала собственная пресса. Все это происходило в первую очередь в Тифлисе; несмотря на состав населения, город был центром грузинской, а не русской и не армянской политической и культурной жизни. Здесь уже писал свои первые клеенки разорившийся молочник Нико Пиросмани, сюда приезжал из своего захолустья Важа Пшавела.

В какой мере был об этом осведомлен юный Гумилев? Существует любопытное письмо его к грузинскому писателю Григолу Робакидзе, с которым он познакомился в Париже; письмо написано в 1910 году, оригинал его утерян, грузинский перевод был напечатан в 1922-м, обратный русский перевод Т. Л. Никольской — в 1994-м [18] Николай Гумилев: Исследования, материалы, библиография . СПб., 1994. С. 619.

.

…Ваша информация о грузинском символизме меня очень заинтересовала… Что касается перевода «Змеееда» [19] «Змееед» Важа Пшавела был позднее переведен на русский Н. Заболоцким (с подстрочника).

, большое удовольствие взять его на себя, если он не содержит технической сложности… Но беда в том, что грузинский язык я знаю очень плохо и смогу перевести лишь при наличии подстрочника и с указаниями какого-нибудь знатока.

«Знаю очень плохо» — значит, в каких-то пределах Гумилев грузинский язык изучал. Возможно, кто-то из гимназических товарищей давал ему уроки. Как раз в это время и грузинская поэзия стала привлекать внимание русских: в 1892 году вышла первая ее антология, составленная и переведенная Иваном-да-Марьей (И. Ф. и А. А. Тхоржевскими). Но, разумеется, Тифлис ассоциировался для Гумилева в первую очередь не с Николозом Бараташвили или Важа Пшавела, а с русской классикой.

Внизу огни дозорные

Лишь на мосту горят,

И колокольни черные

Как сторожи стоят;

И поступью несмелою

Из бань со всех сторон

Выходят цепью белою

Четы грузинских жен…

Тифлисские серные бани были такими же, как при Пушкине и Лермонтове. Как в дни путешествия в Арзрум, банщики в экстазе отбивали ногами чечетку на спине клиента. На армянском базаре цирюльники прямо на свежем воздухе стригли желающих, а из духанов доносились пряные запахи персидской кухни. У крепостной стены ютились домики «татар» — торговцев коврами. Гумилев еще в Петербурге полюбил по книгам экзотический Восток — Индию, Китай, Аравию. Теперь он сам мог окунуться в этот мир. И не исключено, что первым вином, которое он в своей жизни попробовал, было напареули или хванчкара.

Связь времен здесь (несмотря на все завоевания и разрушения) не прерывалась, кажется, с IV века, когда город был основан. Древние — древнее, чем что бы то ни было в России, — камни Мцхеты помнили первые века христианства. Здесь оставили след своих сабель Джелаль-эд-Дин и монголы, персы и русские генералы. Закавказье давало такое ощущение безмерного пространства и времени, которого относительно молодой и самодостаточный Петербург дать не мог.

Впрочем, все это не более чем наши (хотя и не лишенные вероятности) домыслы. Когда знакомишься с существующей информацией о жизни юного Гумилева в Тифлисе, создается острое ощущение, что все события, происходившие с ним там, могли с таким же успехом случиться в Вологде, Курске или Иркутске. Гумилев учится сперва во 2-й, затем (с 5 января 1901 года) в 1-й гимназии. Успехи чуть лучше, чем в Петербурге. По истории за 1900–1901 год он даже получает пятерку, по географии — четверку, по остальным предметам — тройки. По греческому ему пришлось держать переходной экзамен [20] Переходные экзамены до 1910 г. были обязательны лишь при переходе из четвертого класса в пятый. В других классах экзамены могли назначаться педагогическим советом всему классу или отдельному ученику. С 1910 г. обязательные экзамены по ряду предметов ввели во всех классах.

, но в конечном итоге свою тройку он получил и по этому предмету — и наконец перебрался в пятый класс [21] См.: Никольская Т. Л. Гумилев и Грузия // Н. С. Гумилев: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 617–620.

. Точных данных об отметках в 1901/02 году у нас нет, но известно, что Гумилеву пришлось держать осенью экзамены, чтобы перейти в шестой класс. Летом он не отправился с родителями в Березки, а остался в Тифлисе, где жил у товарища по гимназии, Борцова, и занимался с репетитором. В шестом классе (1902/03 учебный год) Гумилев имел шесть четверок: по закону Божьему, французскому языку, истории, географии и, как ни странно, по немецкому и по физике. По остальным предметам (русский, латынь, греческий, математика) — тройка.

У него появляются новые друзья — братья Кереселидзе [22] Иван (погиб при захвате Грузии красными в 1921 г.) и Давид (расстрелян в 1937-м) Кереселидзе — внуки Ванэ Кереселидзе, «отца грузинской журналистики».

, Берцов, Борис и Георгий Леграны, Крамелашвили, Глубоковский. Особенно важно общение с Борисом Леграном. Судьба этого человека достойна отдельного разговора. Исключенный из-за конфликта с преподавателем из гимназии, он закончил ее курс экстерном, в 1909 году получил диплом Казанского университета, служил помощником присяжного поверенного, в дни войны был на фронте в чине прапорщика — и все эти занятия совмещал с подпольной работой в РСДРП. После революции он стал военным политработником, дипломатом (он был, в частности, послом РСФСР в Грузии и в Армении в короткий период их независимости), затем председателем Военно-революционного трибунала, а в 1930-м был назначен «красным директором» Эрмитажа. В этом качестве он сделал много добра — именно ему удалось остановить распродажу эрмитажных коллекций. «Социалистическую реконструкцию Эрмитажа», осуществление которой было ему поручено, он сумел провести в максимально щадящей форме. В 1934 году он был переведен в Академию художеств заместителем ректора; судьба оказалась к нему милостивой: он умер естественной смертью в 1936 году, не дожив до почти неизбежного для человека его судьбы и склада финала. Легран познакомил Гумилева с идеями Маркса. Увлечение революционной героикой — почти неизбежная деталь биографии молодого человека этого поколения; правда, народовольцы-бомбометы были выразительнее зануд марксистов, но в последних привлекала конструктивная четкость мысли, заставлявшая зачитываться Эрфуртской программой, скажем, юного Мандельштама. Что до Гумилева, то он в силу свойств своего характера сразу перешел от теории к практике, и летом 1903 года, пренебрегая верховыми и велосипедными прогулками в Березках, пытался вести пропаганду среди рабочих-мельников. В результате ему пришлось до срока покинуть усадьбу — и до 1906 года он в ней больше не показывался.

Интервал:

Закладка: