Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Воспоминания учеников этого года дают какое-то представление о педагогической манере Гумилева. Вот что пишет, к примеру, Николай Чуковский (которому верить надо с оглядкой — унаследованная от отца склонность полемически упрощать реальность сочеталась у Чуковского-младшего с конформизмом и ограниченностью «советского интеллигента»; кроме того, его просто подводила память — в момент общения с Гумилевым он был слишком молод):

Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, независимых ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми «формалистами»… Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того, чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева, приведу один пример: он утверждал на семинаре, что слово «семья» произошло из слияния слов «семь я», и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек…

Скорее всего, юный Чуковский просто не понял шутки — впрочем, малоудачной.

Стихи, по его мнению, мог писать всякий, стоило только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот и будет великолепным поэтом…

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдолологию… Эйдолологией он называл учение об образах…

Так как каждый отдел и каждый раздел делился на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом куске бумаги в виде наглядной таблицы… Подотделы и подразделы располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновение, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик — сверху вниз или справа налево.

Все это немного напоминает «пассионарные кривые» Гумилева-сына, но еще больше — разного рода социальное и педагогическое экспериментаторство 20-х годов. У Гумилева было гораздо больше родственного с революцией, чем сам он хотел бы себе признаться. Его увлекала собственная утопия, отличная от общей, и «нового человека» он представлял себе не так, как большевики. Но его стремление просчитать, организовать, научно обосновать несказанное было созвучно их пафосу. В этом смысле Гумилев был им гораздо ближе и понятнее, чем Блок. Не случаен его успех как педагога в Пролеткульте и красноармейских казармах.

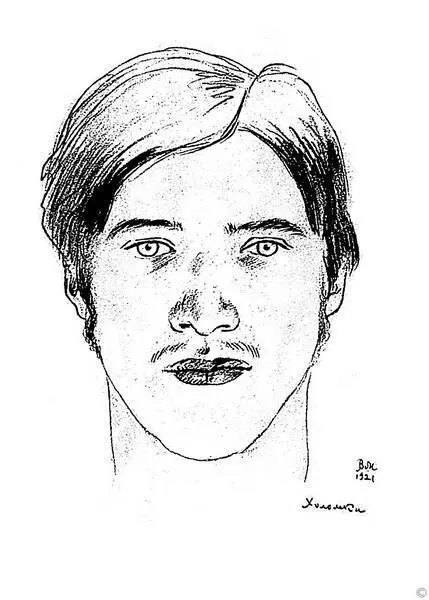

Николай Чуковский. Рисунок В. А. Милашевского. Холомки, 1921 год

С воспоминаниями младшего Чуковского созвучны воспоминания Елизаветы Полонской:

Каждое стихотворение он разбирал с этих четырех сторон, беспощадно и очень тонко проникая в ткань стиха. Этот метод во многом помогал нам, но часто убивал чувство и вдохновение, выбивая из колеи…

Он давал нам упражнения на разные стихотворные размеры, правил с нами стихи, уже прошедшие через его собственный редакторский карандаш, и показывал, как незаметно улучшается вся ткань стихотворения и как оно начинает сиять от прикосновения умелой руки мастера.

Но не все нравилось Полонской в мэтре.

Я служила врачом на частном заводе Сан-Галли, которым управлял рабочий комитет, и, как все небольшие предприятия, он влачил жалкое существование. Работали преимущественно старики… Меня поражала неутомимость этих старых питерских рабочих, трудившихся весь день, питаясь только мороженой картошкой. И я написала стихотворение о старике, который пришел умирать на свой завод в холодный нетопленный цех. И такая была в этом старике сила, что даже смерть подошла к нему на коленях.

Я прочла это стихотворение в студии. Гумилев его разобрал, не обращая никакого внимания на чувства, которые меня волновали, — он даже посмеялся над ними…

Многих учеников поэта раздражало и то, что в качестве учебного материала чаще использовались не русские, а французские стихи. Позволим себе предположить, что дело не в снобизме или галломании поэта, а в его крайней занятости. Поскольку огромную часть его работы в 1919–1921 годы составляли переводы, ему, естественно, проще было использовать только что переведенное стихотворение, структуру которого он уже глубоко изучил как учебный материал.

Еще одна ученица Гумилева, Н. Колпакова, вспоминает о том, что Гумилев приводил в качестве примера свои собственные стихи. Это было нескромно, конечно. Хуже того — это было опасно. Поэт должен чувствовать и понимать до глубины структуру всех стихов на свете — кроме своих собственных. Так считают многие, так считает и автор этой книги… но Гумилев был другого мнения. Колпакова пишет о том, что ученики делились на две группы — более и менее сильную. Им давались формально-стиховые задания разной степени сложности. «Сильным», к примеру, предлагалось переделать октаву Аполлона Майкова «Гармонии стиха божественные тайны….» в секстину, а потом на те же рифмы написать другую секстину, с другим содержанием.

Но прочие мемуаристы о «двух группах» не упоминают. Видимо, так было только в первый год.

Несомненно, и содержание гумилевского курса как-то эволюционировало. Постепенно все больше внимания уделялось практическому разбору стихов, высокомерную манеру обращения с учениками сменяла более непринужденная.

Но все же сохранившиеся в архиве П. Лукницкого и напечатанные в 2010 году записи лекций (выполненные В. Дмитриевым) в Институте живого слова [154] В первом издании этой книги цитируется по рукописи из фонда Лукницкого в ИРЛИ.

дают представление о гумилевской, как выразился Н. Чуковский, «схоластике». Приведем несколько фрагментов.

Гласные звуки можно расположить по скале: у, а, о, е, и (по убывающей силе). Употребление соседних на скале звуков создает певучесть стиха… Риторические стихи требуют гласных, далеко отстоящих друг от друга…

Батюшков и Пушкин итальянизировали стих, делали ео напевным; Ломоносов, Державин и потом Некрасов писали риторическим стихом.

Угрюмость строк:

Брожу ли я вдоль улиц темных,

вхожу ли в многолюдный храм —

и т. д. — создана стечением низкого гласного «у»…

У каждого народа есть свои любимые рифмы, которые выявляют их взгляд на жизнь. У французов amour рифмуется с jour . Англичане возвышенны — love и above . Тяжеловесные немцы нуждаются для проявления любви в сильной энергии: liebn — Zwiebn . Русская любовь — не эротическая, родственная и кровная. Поэтому у нас рифмуется «кровь — любовь»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: