Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Название:Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-084585-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева краткое содержание

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.

Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но попытка самоубийства в Булонском лесу действительно была — о ней знала Ахматова. Гумилева, чем-то отравившегося, без сознания, но живого, нашли на следующий день «в глубоком рву возле старинных укреплений». Это было в конце 1907-го. Впрочем, юношеские суицидальные попытки — вещь вообще нередкая, а особенно в ту эпоху. На самоубийство покушались юная Цветаева, юный Кузмин. В случае Гумилева это могло быть связано со своего рода «экзистенциальным любопытством» и с упражнениями воли — попытками преодолеть страх. Несчастная любовь, во всяком случае, вряд ли была единственной причиной.

Как бы то ни было, последние парижские месяцы были — несмотря на расширившийся круг знакомств и большую творческую активность («по количеству создаваемых стихотворений приближаюсь к Виктору Гюго» — письмо Брюсову, 9.10.1907) — нелегкими. Гумилев рассказывал Ахматовой, что ездил на другой конец города, чтобы прочитать: Bd. Sébastopol — Севастопольский бульвар [46] «Другой конец города» — это, впрочем, преувеличение. Севастопольский бульвар находится в центре Парижа, в пятнадцати — двадцати минутах ходьбы от Сорбонны.

. (Севастополь, Крым ассоциировались у него с Анной. В Париже это название было памятью о Крымской войне, которой гордились и победители и побежденные…) А то вдруг срывался с места и отправлялся в Нормандию, где был арестован полицией «за попытку бродяжничества».

В письме Брюсову от 16 декабря Гумилев пишет:

Сам я все это время сильно нервничаю, как Вы можете видеть по почерку. Пишу мало, читаю еще меньше. Часто хожу в Jardin des Plantes и там кормлю хлебом тибетских медведей. Кажется, они узнают меня.

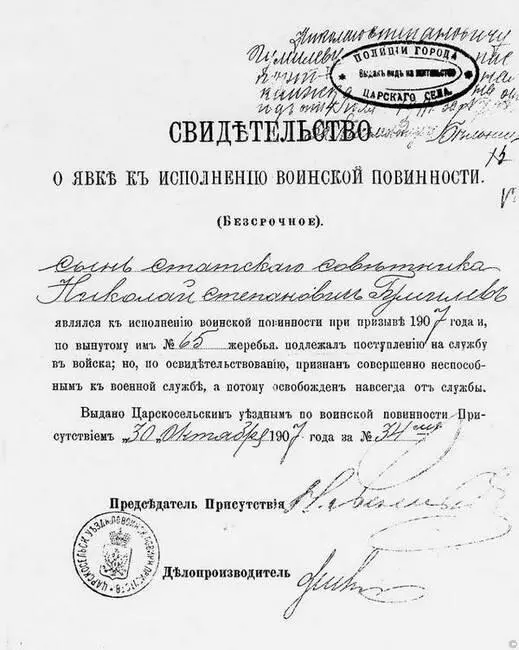

Это невеселое существование ненадолго прерывает вторая поездка в Россию в конце октября — начале ноября. Лукницкий пишет, что Гумилев ездил только в Киев (чтобы уговорить Анну все же стать его женой), не был ни в Петербурге, ни в Царском Селе, поездку совершил втайне от родителей, деньги на нее занял у ростовщика… Но как быть в таком случае со справкой о явке к призыву и о медицинском освидетельствовании — с датой под ней? Да и Брюсову Гумилев пишет, что был в Киеве «проездом». Т. М. Вахитова (автор примечаний к 5-й главе «Трудов и дней Н. С. Гумилева») предполагает, что родители поэта не знали о его статусе и считали, что он как действительный студент Сорбонны от военной службы освобожден. Похоже на правду… Но можно ли было хотя бы несколько дней разгуливать в небольшом Царском Селе — инкогнито?

Свидетельство Н. С. Гумилева о явке к исполнению воинской повинности, 1907 год. Центральный государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

Конечно, то, что Гумилев по дороге заехал в Киев, было отчаянной попыткой изменить судьбу. Но Анна вновь ему отказала. Для этого появились теперь новые причины: у нее заподозрили туберкулез, от которого умерла ее сестра. На сей раз диагноз не подтвердится, но в зрелые годы Ахматовой в самом деле придется лечиться от туберкулеза: видимо, предрасположенность к этой болезни была наследственной.

Зато приезд в Киев неожиданно сказался на литературной судьбе Гумилева. 30 ноября он пишет Брюсову, что «стал сотрудником» журнала «В мире искусств» — кроме процитированной выше статьи о Фармаковском там появляется стихотворение «Я долго шел по коридорам…».

Все прочее осталось по-прежнему. Явка на призывной участок также ничего не изменила в жизни Гумилева.

Система воинской повинности, установившаяся в России согласно закону 1874 года и позднее несколько видоизменявшаяся, заключалась в следующем.

Мужчина призывного возраста, не имеющий освобождения или отсрочки, являлся на призывной участок и тянул жребий. Большинство зачислялось в запас, точнее, в «ополчение» первого и второго разряда. Их призывали лишь в случае войны. Но некоторым не везло — они вытягивали жребии определенных номеров, означавших, что они подлежат призыву. Лишь после этого они проходили медицинскую комиссию. Если их признавали годными к службе (а требования к здоровью были довольно жесткие: Александр Бенуа, скажем, был освобожден от службы по «общему рахитизму»), они отправлялись в войска. Люди со средним и высшим образованием служили в пехоте три года, в других родах войск — четыре, на флоте — пять. У них была, однако, альтернативная возможность: они могли отказаться от жребия и отправиться в армию добровольно. В этом случае они считались не солдатами, а «вольноопределяющимися», служили всего один год и пользовались (если не по уставу, то на практике) разнообразными льготами. Необременительная служба «вольнопера» в мирное время описана в «Полутораглазом стрельце» — воспоминаниях Бенедикта Лившица.

Гумилев, однако, этой возможностью не воспользовался. Он предпочел тянуть жребий и, как гласит справка, «явился к исполнению воинской повинности при призыве 1907 года, по вынутому жребию № 65 подлежал призыву; но при освидетельствовании признан совсем неспособным к службе, освобожден навсегда от службы». Вполне возможно, что жребий Гумилев тянул все-таки в мае, а вот медицинское освидетельствование было назначено на октябрь. (Такова версия Т. М. Вахитовой.)

Причиной освобождения было косоглазие. Позднее Гумилеву придется побиться за то, чтобы определение о негодности к службе было отменено. Но пока оно его устраивало. Здоровьем он и впрямь не блистал — в трех или четырех письмах Брюсову он между делом упоминает о перенесенных болезнях.

Неизвестно, занимал ли он средства на поездку у ростовщика, но именно в ноябре-декабре 1907 года он начинает испытывать нужду в деньгах. Лукницкий говорит, что в Париже у Гумилева «бывали голодные периоды, когда он по нескольку дней питался одними каштанами». Трудное материальное положение ощущается и в его письмах к Брюсову. Если раньше Гумилев просил пересылать ему в Париж лишь гонорары свыше 20 рублей, то теперь не брезгует и меньшими суммами — и пытается найти газетную работу. Отчасти ему это удается: с начала 1908 года его рецензии регулярно появляются в «Речи».

5

Впрочем, у этих денежных сложностей есть очевидное объяснение: в январе 1908 года Гумилев за свой счет (то есть из тех 100 рублей, что ежемесячно приходили ему из России) издает вторую книгу стихов — «Романтические цветы». На шмуцтитуле ее — посвящение «Анне Андреевне Горенко». (Два года спустя, сообщая Брюсову о своей женитьбе, Гумилев так представит ему невесту: «Та, которой посвящены «Романтические цветы».)

Если в 1905 году Гумилеву достаточно было самого факта выхода книги и благожелательных отзывов о ней двух-трех авторитетных людей, то три года спустя он уже подходит к делу, как подобает литератору-профессионалу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: